現在県内では沖縄戦の慰霊碑が440基確認されています。しかしそのうちの4割近くが

管理上の問題を抱えているといいます。きょうの特集では県外から沖縄に通い、慰霊碑を管理している人たちの現状を取材しました。

「焼酎と。それからロウソクと…」

今月18日、沖縄奄美群島の沖永良部島から糸満市大度を訪ねたのは、前田重治さん78歳。

前田さんは沖縄戦の遺族会を代表して、同じく遺族会の河北勇輔さんと共にコロナ禍になっておよそ3年ぶり来沖。慰霊に訪れたのは旧日本軍の独立高射砲第二十七大隊の本部壕で、その“終焉の地”です。

第二十七大隊は九州や四国出身者を中心に、沖縄で追加召集された兵士も合わせて574人で編成されていました。沖縄戦終盤、航空機を攻撃する高射砲は1発打てば何百倍もの返り討ちに合うとその使用もままならず、沖縄戦では8割以上が命を落としています。

そして前田さんの父重久さんも…

本部壕跡からほど近い高台に二七会の遺族らが建立した慰霊碑があります。

二七会 河北勇輔会長

「(隊員の)叶さんの奥さんが書いた字だから。手書きの文字だからやっぱり味がありますよ。将来的にも、何とかこの場所で維持していきたいという気持ちですね」

しかしこの慰霊碑の管理を巡っていま二七会はいま岐路に立たされています。沖縄に住む元隊員の遺族は10年ほど前に他界。全国の二七会員も高齢により、遠距離の移動もままならず。積極的に沖縄に足を運ぶことが出来るのは前田さんと河北会長の2人だけです。

「(木の伐採を)するとしても、冬場じゃないとムリですね。こんなに汗びしょびしょで。普段やらないからすぐマメ出来てるもの。潰れて」

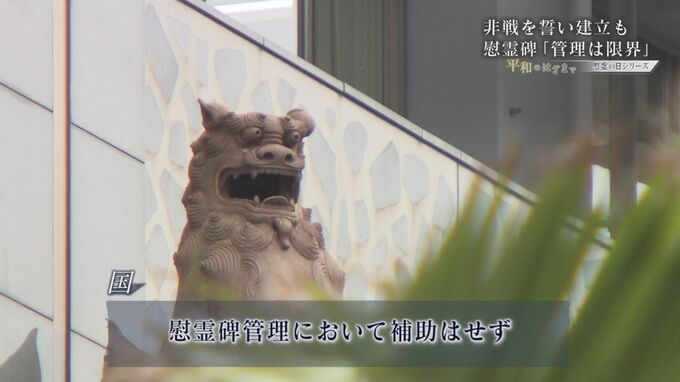

現在、県内各地にある慰霊碑は440基。三年前の県のデータによると、およそ4割にあたる166基に管理上の問題や懸念があるといいます。これは7年前の調査の2.7倍にあたります。

県は“国の責任”として対応を求めていて、2015年には維持管理が困難な慰霊碑の早期の整理事業の実施などを要請。慰霊碑管理において現状、国からの補助はありません。

将来につながる維持管理の目途が立たない二七会の慰霊碑。しかし前田さんと河北会長にはこの慰霊碑にこだわる理由がありました。

「私自身は正直、沖縄のこの慰霊祭に参加するまでは父のイメージはほとんどなかったんですよ。」

部隊の終焉の地に隣接し、そして2015年まで慰霊祭を開催し続けていた場所だからこそ、亡くなった父親を感じられるといいます。

「父の人物像や思いが少しずつついていった。故郷のお墓みたいな感じ」

一方でこの場所での慰霊碑建立は困難を極めたといいます。

二七会 前田重治さん(78)

「集落の中の意見として、“日本兵のよくないイメージ”をお持ちの方が、おられると。その意見を抑えては(設置は)難しいと。(断られる度に)当時、関西から手弁当で、何度も足を運んで」

それは前田さんら戦争を体験していない世代がより沖縄戦と向き合う時間でした。

二七会 前田重治さん(78)

「日本の兵隊が、自分たちが守る立場なのに「子どもは壕に入ったら泣くな」と。口を押えてお母さんが自分の子どもに手をかけたという話を聞かされたりしましたね」

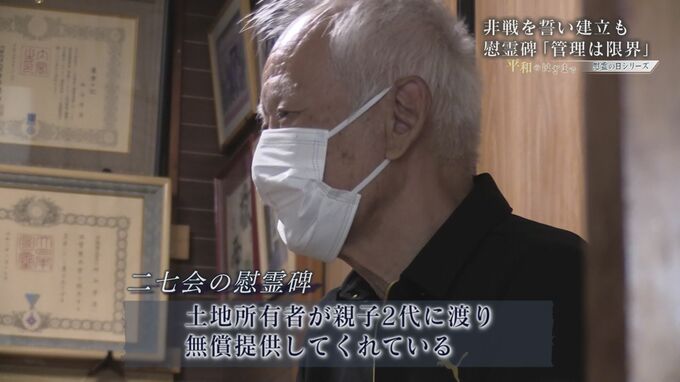

ようやく巡り合えた土地所有者は、親子二代に渡って二七会に無償で土地を提供してくれています。

土地の所有者 神谷博さん

「これも縁があって。いつも(私は)通るたびにとまっている」

二七会 前田重治さん(78)

「どうも本当いつもキレイにして頂いてありがとうございます」

この日、慰霊碑ではボランティア清掃が行われていました。彼らは近くに勤務する自衛隊員です。

清掃を行う自衛隊員

「慰霊碑なので、キレイに保ちたいという思いから」

二七会の現状を知った近隣の自衛隊員は10年以上前からボランティア清掃を行っています。

第15高射特科連隊 清水治三等陸佐

「私も通勤の時に毎朝(慰霊碑の)前を通るが、隊員だけではなく気づくと花が添えてあったり。地元の方もそいう風に、気を使って下さっている方がいるというのは肌に感じている」

二七会の慰霊碑はすでに、地元の支えなしに維持することは不可能でした。

二七会 前田重治さん(78)

「今こうして世話になっているという大きな現実がある。なんとか、いろんな形を経ながらでも、伝えていけたらと思っています」

慰霊碑管理は“自己責任”の現状で。“戦争の記憶と非戦の誓いを刻んだ場所”がまた一つ消え去ろうとしています。