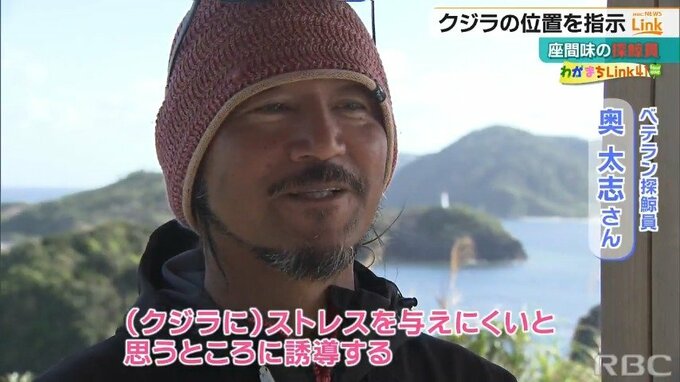

探鯨員の奥さん「ウォッチング船の数がここ近年で増えてきましたので、一頭のクジラに船を集中させないためには、たくさん鯨を見つけて船を分散させる、あまりクジラにストレスを与えにくいだろうなと思えるところに誘導する」

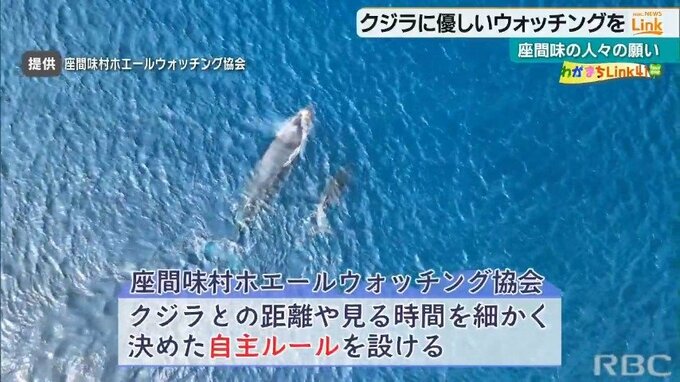

座間味村のホエールウォッチング協会のモットーは『クジラにやさしいウォッチング』。

◇クジラから100メートル以内には船の方から近づかない

◇親子クジラを見るのは全体で1時間以内

など、クジラに与えるストレスを減らすため自主ルールを設けています。

沖縄では1963年に絶滅が危惧されたクジラを保護しようと捕鯨が終了。それから22年後の1985年2月に慶良間の海にザトウクジラを2頭発見。戻ってきたクジラを保護しようと1991年に協会が発足し、自主ルールが作られました。

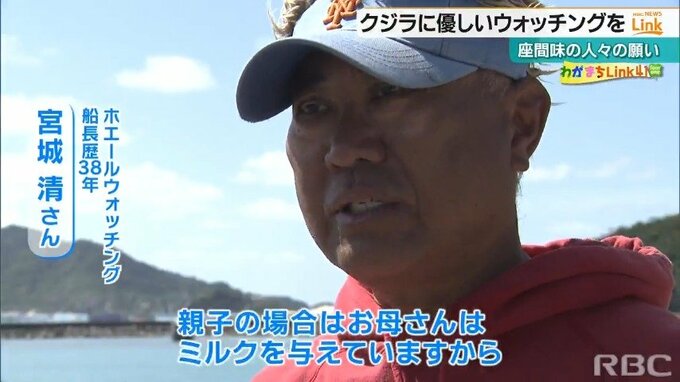

船長歴38年の宮城清さんは、当時のメンバーの一人です。

宮城清船長「こちらにクジラたちは繁殖活動しに来てるし、親子の場合はお母さんはミルクを与えていますから、そういうことも考えて、ずっと持続可能にするにはどうしたほうがいいかというと、一定の距離を見てそこに入らない」

こうした自主ルールを守るために必要なのが探鯨員。クジラに近づきすぎた船に注意を促すなど、司令塔としての役割は30年以上前から機能しています。

宮城船長「こういうシステムは、世界でもないと思いますよ。探鯨員は非常に重要です」

次世代へ、そして遭遇率が高いもう一つの理由とはー