子どもたちの通学路、その安全は誰が守るのでしょうか?子どもたちを地道に見守り続けている女性を取材しました

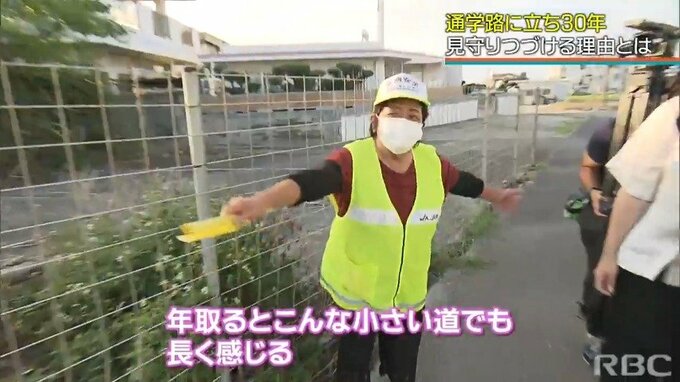

地域の「交通安全推進員」として登校する子供たちを見守るのは、久保田シズ枝(くぼた しずえ)さん77歳です。毎朝この場所に立ち続け30年が経ちました。

朝の通勤ラッシュの時間帯、交通量も多くなるこの道は、スピードも出やすく注意が必要です。子どもたちは久保田さんのようなボランティアに見守られながら、元気よく登校してきます。

久保田さん「田舎のおばちゃんたちはみんなこう。こんな感じで作ってる。良ければまず食べてみて。味見だから。どうぞ」

記者「ああいい匂い」

記者「おいしい」

久保田さん「おいしいです?ああよかったあ」

私たち取材クルーにもたくさんの手作りおやつをご馳走し愛のある『かめーかめー(食べて食べて)攻撃』で迎えてくれた久保田さん。

自らの子どもの進学を機に見守りをはじめ、30年間続ける理由を尋ねると、、

久保田さん「楽しいからやってる!楽しくなければ続かない」

子どもたちが元気に登校する時間帯は同時に事故に巻き込まれる危険が多い時間帯でもあります。

登校時間や、下校時間に特に事故が多いことが分かります。

さらに去年、県内で歩行中に起きた交通事故による小学生の死傷者は65人にのぼり、中学生や幼児と比べても、特に注意が必要な年代であることが分かります。

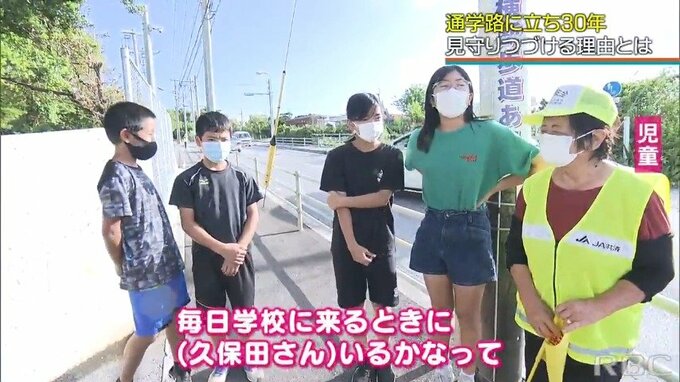

久保田さん「毎日行ってたら、この子どもの状態とかそういったもの。ああ、今日は楽しそうだなあとか。きょうちょっと沈んでるなあとか。お友達関係どんななのかなとか。要らんことだけどね。自然にそういう風に思ってくるような感じ」

子どもたちの交通安全を見守る久保田さん。地域を支える欠かせない存在です。

「これは本当に助かる活動です。学校側と連携して子どもの変化、そういった様子とかを教えて頂ける、本当に地道で本当に地域の安全安心を守ってくれる活動だと思っています」

米須小学校 木村洋一(きむら よういち)教頭

小学校から卒業して(近くの)中学校に行っても、小さいときからずっと見守ってくださっているシズ枝さんたちがいるので、安心して学校に通えているのかなととても思います。

そんな久保田さんも御年77歳。

見守りに向かう道中も年々負担が増えてきています。

30年間ずっと子どもたちの安全を見守ってきたからこそ、久保田さんはこんな思いを漏らしました。

久保田さん「本当は作らないといけないと思うんですよ、後継者をね。これって「なりませんか?」ていう感覚でやるよりも、やっぱり自主的に自分からこういう風にやってみたいなていう方がいたら、いつでも「もういいですよ、どうぞ」みたいな感じでね」

年を感じてもこの活動を続ける理由はやはり、子どもたちにありました。

「毎日学校に来るときに、いるかなって。いたら嬉しいし、いなかったらどうしたのかなって思う。

「挨拶の時も元気いっぱいでやってくれてるから、登校するときも気持ちよく学校に登校できるから、いつも感謝してますね」

久保田さん

「こういう風に思ってくれるって思ってなかったもんですから、もうありがたいなって。じゃあおばさんこれからも頑張るからね。また気を付けて一生懸命頑張りましょうね」

ボランティアの存在があって守られている通学路の安全。持続可能な仕組みづくりへと、どう繋げていけるかが問われています。

【記者MEMO】

久保田さんのような存在があって、地域の交通安全が維持されていると感じました。

特に子どもの交通安全のためには、大人の見守りというのは必要不可欠で、地域を巻き込んだ仕組み作りが必要だと言えます。