3日に発生した台湾付近を震源とする地震の影響で、沖縄県内では13年ぶりとなる津波警報が発表されました。海岸付近の住民はどのように避難し、また、福祉施設では何が起きていたのか、当事者を取材しました。

県内では2011年の東日本大震災以来となる津波警報が発表された3日。先島諸島の各地で津波を観測し、与那国町久部良では最大30センチの津波が到達しました。

海岸のすぐそばにある宜野湾市の伊佐公民館では、突然の知らせにパニックになる住民もいたといいます。

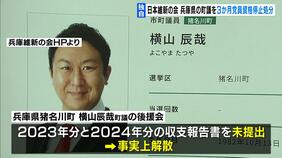

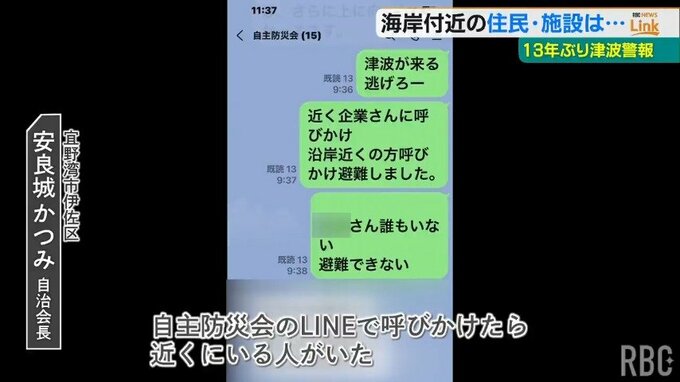

宜野湾市伊佐区・安良城かつみ自治会長

「利用者も『どうしたらいい?』って聞いてくるので、『まず逃げようね』ということで、上に避難するように声掛けしました」

自治会長の安良城かつみさんです。

伊佐区では、2010年に地域住民による防災組織「伊佐区自主防災会」を発足し、定期的に津波を想定した避難訓練を重ねてきたと言います。

宜野湾市伊佐区・安良城かつみ自治会長

「最近も地域防災避難訓練をやったばかりですので、皆さんそういう意識が強くなっています」

津波警報が発表された時、住民らは日ごろの訓練と同じ様に避難場所である市営住宅に向かいました。

しかし、中には移動手段が無い状態で自宅に取り残された高齢者もいました。

宜野湾市伊佐区・安良城かつみ自治会長

「(80代の)区民の方から『避難できていない』と電話がありまして、自主防災会のLINEで呼びかけると、近くにいる方がいたので向かってもらって、この方は無事避難できました」

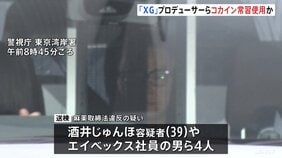

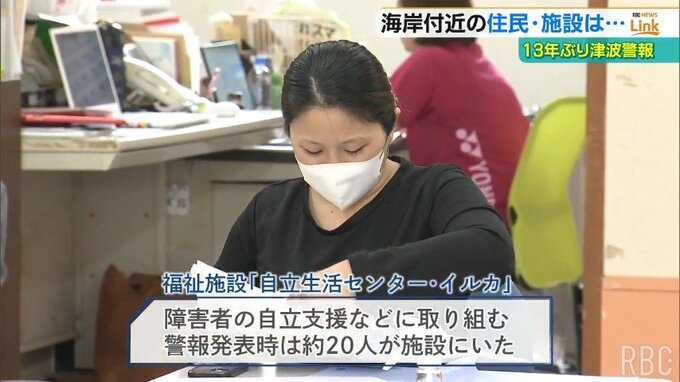

同じく宜野湾市伊佐区にある福祉施設「自立生活センター・イルカ」

障害者の自立支援などに取り組んでおり、警報が発表された時には利用者らおよそ20人が施設にいました。

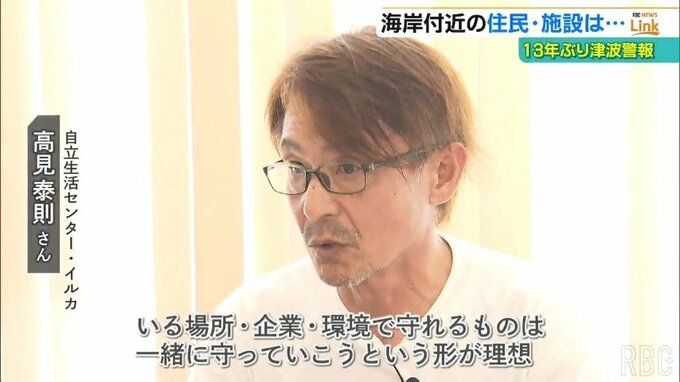

沖縄県自立生活センターイルカ・高見泰則さん

「ある程度みんなに避難場所の周知とか避難経路の周知はできていたと思います」

この施設でも普段から災害に備えた訓練を行ってきました。

沖縄県自立生活センターイルカ・高見泰則さん

「先頭に行く人、最後に行く人は決まってはいたので、スムーズに」

普段の備えがあったおかげで、避難はスムーズに進みましたが、一方で、こんな問題点も浮き彫りに。

吉嶺左恭さん

「ひとつ最大の問題点があるなと思ったのは、喜友名の58号線の坂があるんですけど、歩道が切れているんですよね。なのでそこから行けないんですね」

避難経路上に歩道が途切れている場所があり、車いすでは渡れず迂回することに。

得られた教訓を踏まえ、今後も様々なことを想定し、訓練を重ねていくとしています。

3日は、偶然イベントに参加するため台湾から沖縄を訪れていた人もいました。

台湾から来ている林君潔さん

Q台湾での地震を知ったときは?

「台湾いまとても大変です。とてもびっくりしました。みんな家族大丈夫かなと思った」

Q警報をどう知った?

「(スマホのエリアメールが)日本語で送られてきたけど、流すとき音声がでてきて、中国語の音声で読み上げてくれた」

Qすぐに津波警報だと分かった?

「すごくよく分かりやすくてすごくいいなと思って。良い方法持って帰って、台湾のみんなに影響できたらいいなと思います」

林さんも、イルカのサポートで問題なく避難できたということです。

沖縄県自立生活センターイルカ・高見泰則さん

「現場はいる場所、いる企業、あとはその環境。そこである程度守れるものは一緒に守っていきましょうという形が僕は理想だと思う」

吉嶺左恭さん

「自分たちだけを助けてほしいとは言いませんし、言えないと思います。ただ一緒に地域のなかに車いすの人もいるんだよっていうのをお伝えできたらいい」

災害が襲ってきたとき、自分や周りの人の命をどう守るのか。

13年振りの津波警報は、日ごろから地域の特性を捉え、災害に備えることへの重要性を改めて示すこととなりました。