■ 探求に立ちはだかる壁とは?

なぜ、文系の視点が必要なのでしょうか?

長崎北陽台高校の理数科の一年生たちが、今月14日、『探究型学習のテーマ選び』をしました。

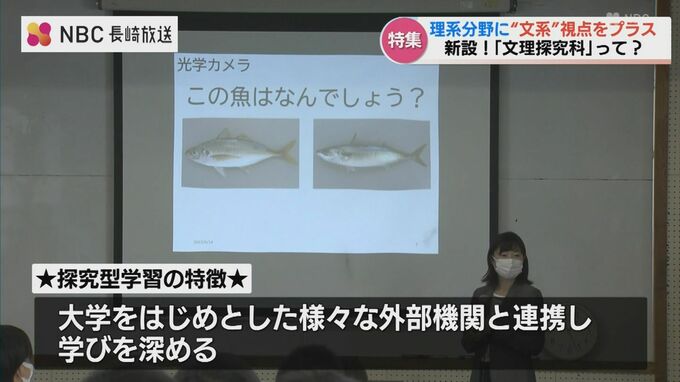

講師は長崎大学水産学部の教授らです。

『探究型学習』では大学をはじめとした様々な外部機関と連携し、学びを深めるのが大きな特徴です。

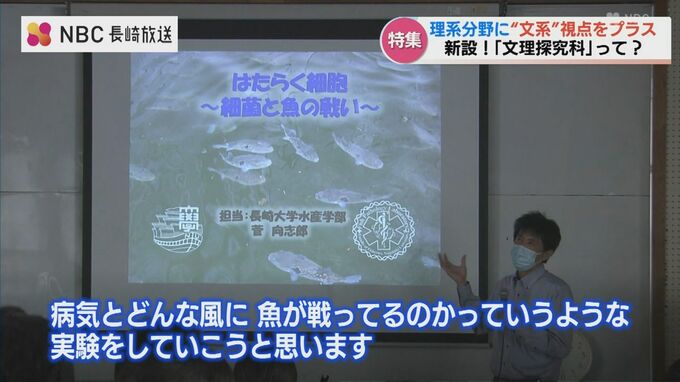

長崎大学 水産学部 菅 向志郎 教授:

「”細菌と魚の戦い”っていうところで『病気とどんな風に魚が戦ってるのか』っていうような実験をしていこうと思います」

はじめから自分で課題を設定するのは難しいため、講師のアドバイスをもとに、8つの研究テーマに分かれて探究型学習を進めていきます。

生徒「悪い細菌が入ったら、魚にどんな影響をもたらしますか?」

菅 教授「ここでね、その話をしちゃうと、答えを半分言っちゃうことになるので、実験を通して、自分たちで答えを出して欲しいんですよ」

学外と連携した様々な研修プログラムを経た上で、最終的には自分で課題を設定し研究に取り組みます。

高校生たちの柔軟な頭脳から考え出される課題は実にバラエティ豊かです。

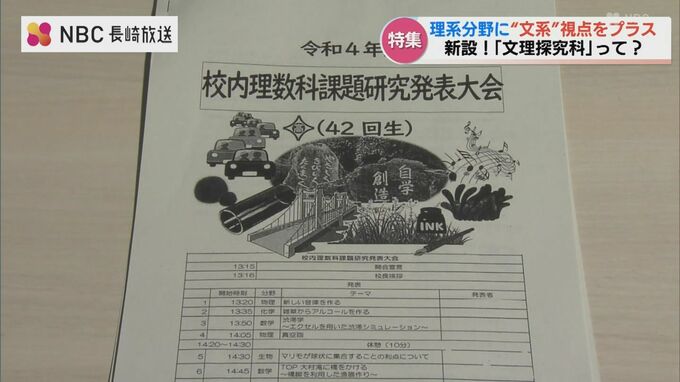

これまで実際に取り組まれた研究テーマのほんの一部をあげると──

・新しい音律を作る

・雑草からアルコールを作る

・渋滞学~エクセルを用いた渋滞シミュレーション

・真空砲

・マリモが球状に集合することの利点について

・ヒドロ虫と巻貝と共生関係

・廃油からインクを作る

(校内理数科課題研究発表大会より)

しかし、研究が深まるにつれ、様々な視点から考察する必要が出てきて、”壁” が立ちはだかります。

長崎北陽台高校の中須賀 教諭は「生徒たちが理系分野の視点だけでは課題の解決に到達できないことを実感した」と言います。

中須賀 史彦 教諭:

「長崎空港から時津に橋が架かったらすごく便利だと思うんですよね。で、今年それを研究したチームがあったんですけれども、『それ架けるのに、どんだけお金がかかるの?』っていう話になるんですよ…経済的なところがかなり難しくって。

そういうところに文系の知識があるとよかったなと感じることがありましたね」

このように『理数科』を『文理探究科』に発展させた背景には、現実社会での課題解決には『文系的な視点も必要だ』と意識した側面があるということなんです。

■ 理数科の生徒が「外国人が住みやすい街か」を考える

文理探究科では各学校が、独自に特色ある教育プログラムを設定できることになっていて、視野を広げられるのも特徴です。

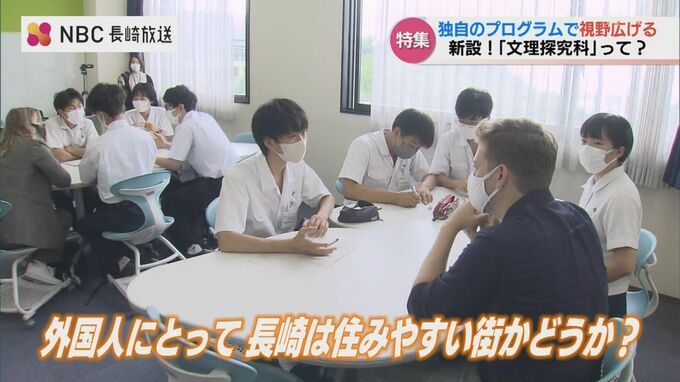

長崎北陽台高校では、先週、試験的な取り組みとして、理数科の3年生が長崎外国語大学を訪れ、留学生と意見交換を行いました。

テーマは『外国人にとって長崎は住みやすい街かどうか』

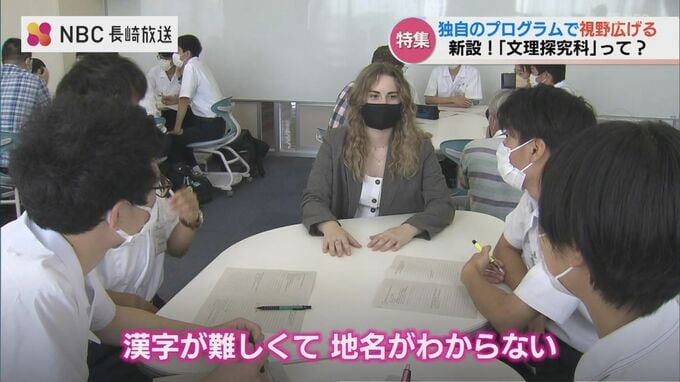

フランス人留学生「多くの場所で英語版の表記がない。例えば、バスや、電停。漢字が難しくて地名がわからない」

生徒:

「外国人の方が困ってることとか、どうして欲しいとかがわかって、長崎の問題点とか改めて考えさせられました」

生徒:

「自分が学んだ英語とかを使える機会・発揮する機会があったら楽しいなって思います」

中須賀 さん「英語の力も勿論なんですけども、異なる文化の方々と触れ合って ”自分たちの生活との違い” を認識した上で、『国際的な考え方』が色んな場面でできるようになって欲しい、力がついて欲しい、というのが今回のテーマですね」