気温や湿度が上がるこの季節、お弁当作りには“見えないリスク”が潜んでいます。実は、ちょっとした「詰め方」や「調理中のスマホ操作」が食中毒の原因になることも…。食育インストラクターに聞いた、“夏の弁当”を安全に保つためのポイントとは。

住吉キャスター:

こちら、私が作っているお弁当です。

豊﨑キャスター:

彩りもきれいですね。

住吉キャスター:

実は私、ほぼ毎日弁当を作っているんですが、この時期気になるのが『食中毒』ですよね。

気温や湿度が高いこの季節、自宅で弁当を作る際にはどんな注意が必要なのか取材しました。

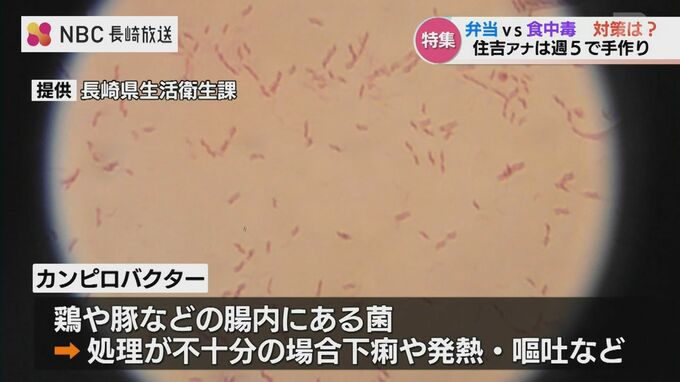

この時期に怖いのは『カンピロバクター』

学校や職場での楽しみの1つ、お弁当。

しかし高温多湿で食中毒が多発する夏場は特に、食品の管理に注意が必要です。

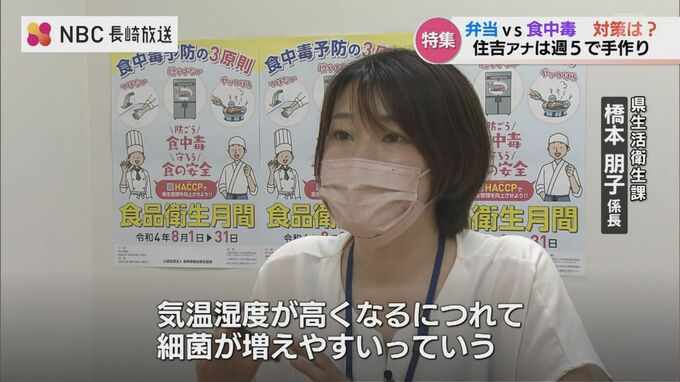

長崎県 県民生活環境部 橋本 朋子 係長:

「気温・湿度が高くなるにつれて『細菌性の食中毒』が発生しやすくなるので、ご家庭でも注意が必要です。細菌性の食中毒でも特に多いのは、『カンピロバクター』による食中毒です」

カンピロバクターとは、鶏や豚などの腸内にある菌で、加熱などの処理が不十分だと下痢や発熱、嘔吐などの症状が現れます。

家庭では・食材の加熱不足や・肉を切った包丁やまな板でサラダを作ることなどによるカンピロバクターの広がりに注意が必要です。

橋本 朋子 係長:

「高齢の方や小さい子どもなど免疫力があまり高くない方は、重症化する恐れが高くなります。」

夏場のお弁当作りの注意点を食育インストラクターの加藤奈美さんに聞きました。

住吉:私の ”自慢の弁当” を、食中毒予防の観点からチェックしてもらいます。

住吉:

「弁当作りは日課で、若手スタッフの中では一番料理をやっているという自負があるんですが…先生。こんな感じです」

食育インストラクター 加藤 奈美さん:

「彩り的には120点ですが、食中毒の見地から見ると…うーん、結構低いかも」

食中毒予防のため、どんなことに気を付ければいいのでしょうか──