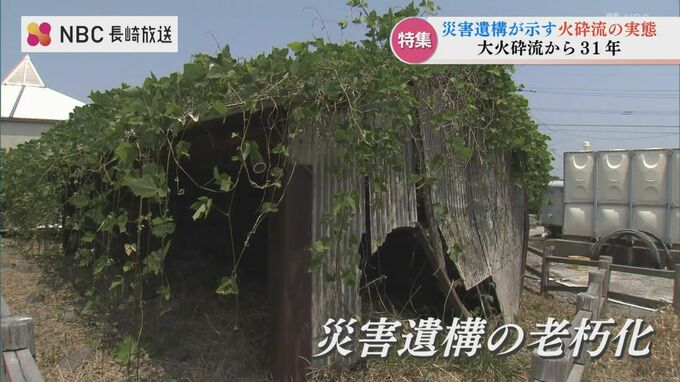

■ 被災資料の老朽化 災害を”伝える” ”考える”きっかけを作る

災害がどういうものだったかを視覚的に伝える災害遺構ですが、年月を経て生じてくるのが『老朽化の問題』です。

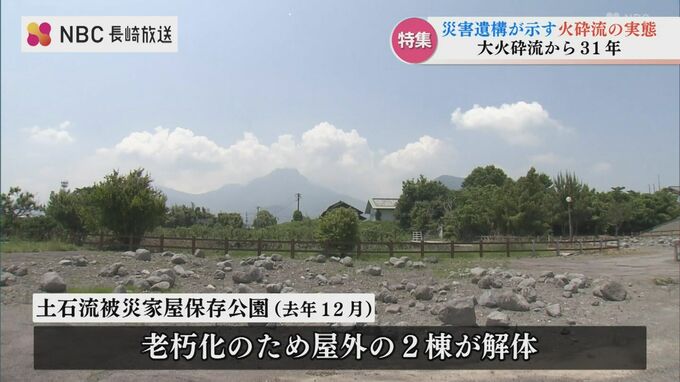

普賢岳災害の被災家屋は去年12月、屋外の2棟が解体されました。

こうした中で災害記念館の館長に就任した杉本さんは、新たな展示物の整備に取り組み始めています。

杉本さん:

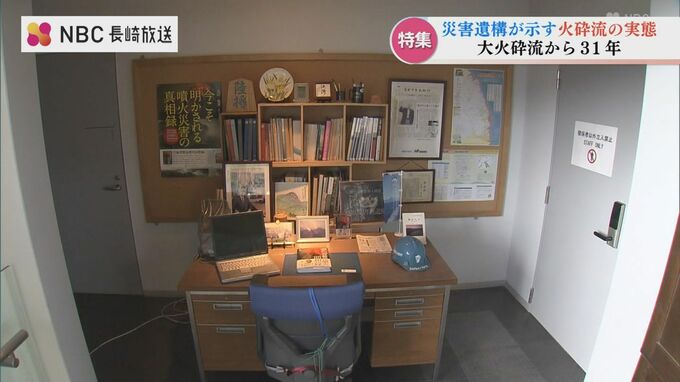

「ここが昨年整備させてもらいました太田先生の研究室です」

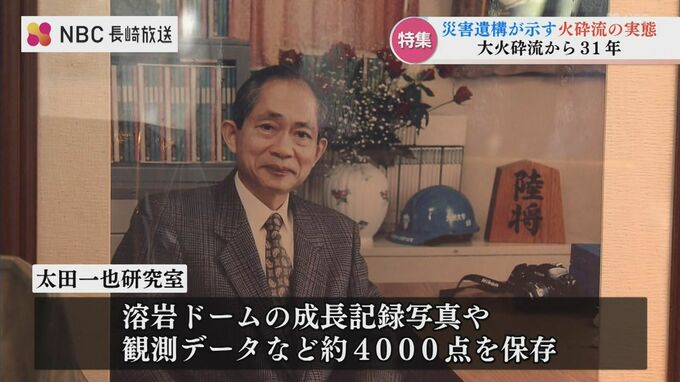

杉本さんは、噴火災害で観測の中心的役割を果たした太田一也さんの資料を譲り受け、去年、研究室を再現しました。

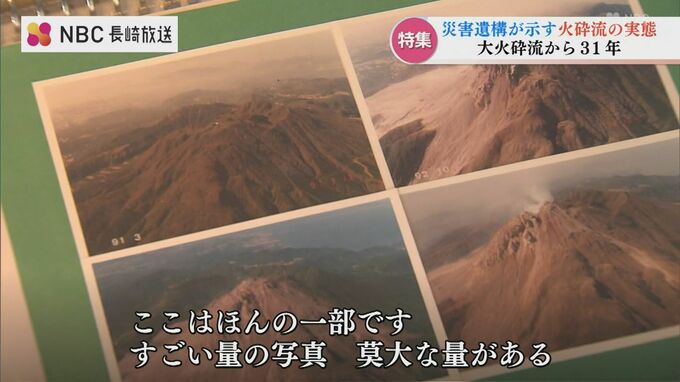

溶岩ドームの成長を記録した写真や観測データなど、およそ4,000点の貴重な資料が新たに加わりました。

杉本さん:

「ここに(展示しているの)は、ほんの一部です。すごい量の写真。莫大な量がある」

去年、定点付近で掘り起こされた『新聞社のカメラレンズ』なども展示に加え、記憶の継承につなげています。

来館者「子供の時にに見てはいたものの、改めて噴火の悲惨さというか、過去の記憶色々やっぱりよみがえってくるなというのは思いましたね」

来館者「こういった資料館で残していただくことで、後世の知らない人たちも、しっかり学ぶ機会を得られるので、ぜひ大事に残していただければ」

杉本さん:

「ちゃんと伝えていくっていうのは責務なんだろうと思うんですね。次の世代、あるいは他の地域に。記念館としても、ちゃんと伝えるっていうのは役目だというふうに思ってますから。多くの人に防災について考えてもらう一つのきっかけを作ると」

屋外の2棟が解体された土石流被災家屋保存公園では、他の屋外6棟も老朽化の度合いによって解体の可能性があります。

大火砕流災害から31年。

遺構が老朽化していく中、どうやって後世に災害の記憶をつなぎ、次の災害に備えていくか。被災者の1人として杉本さんの試みが続きます。