長崎では13日と14日、長崎市の出島メッセ長崎で『G7保健大臣会合』が開かれます。今回、長崎市で政府系の国際会議が開催されのは初めてです。

G7の中でも “保健大臣会合” の開催地として選ばれた理由や議論される内容、また、話し合われたことがどのように活かされていくのか、長崎大学の専門家に聞きました。

大きな問題は ”感染症”『長崎は選ばれるべくして選ばれた』

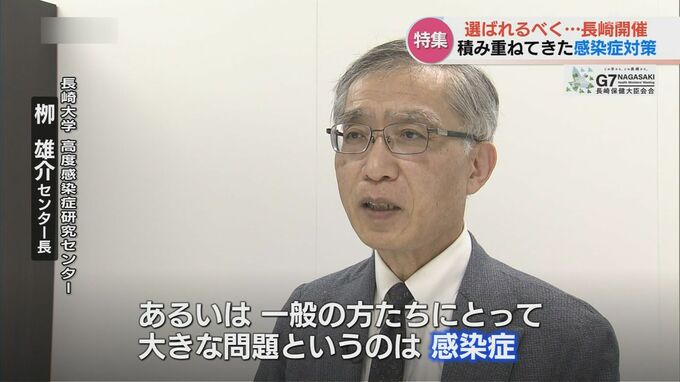

長崎大学 高度感染症研究センターの栁 雄介センター長は、長崎が今回の保健大臣会合の開催地に ”選ばれるべくして選ばれた”と言います。

長崎大学 高度感染症研究センター 栁 雄介センター長:

「いま一番、保健大臣にとって、あるいは一般の方たちにとって大きな問題というのは感染症。

『開催地としてどこがいいか』となった時に、国内で最も 感染症の ”基礎研究”から ”臨床” に至るまで、色々なことをやってきたところということで、長崎が選ばれたんだと思います」

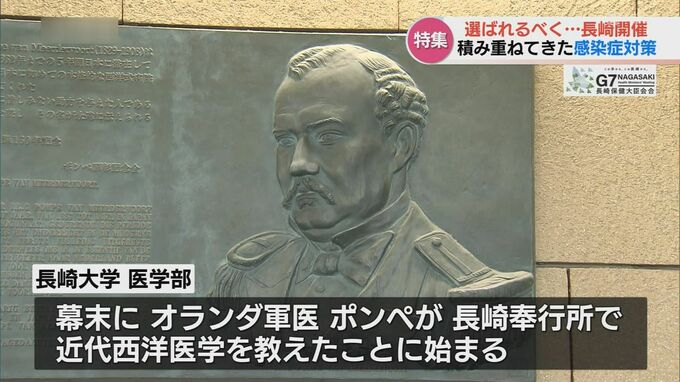

長崎大学医学部。

幕末にオランダ軍医・ポンペが長崎奉行所で近代西洋医学を教えたことに始まります。

海外との窓口だった長崎には感染症が入りやすく、ポンペも治療にあたるなど、当時から感染症対策の最前線でした。

1942年、熱帯医学研究所の前身が設立。

ケニアなどにも拠点を置き、マラリアやエボラ出血熱などの感染症の調査研究で高い実績を残しています。

コロナ禍においても大きく貢献。

2020年、長崎港に入港したコスタ・アトランチカ号で感染が拡がった際には、一人の死者もなく感染を抑えました。

栁 センター長:

「”どういう風に感染症を制御したらいいか”ということに経験がたくさんあったことが、大きな力になっていると考えています」