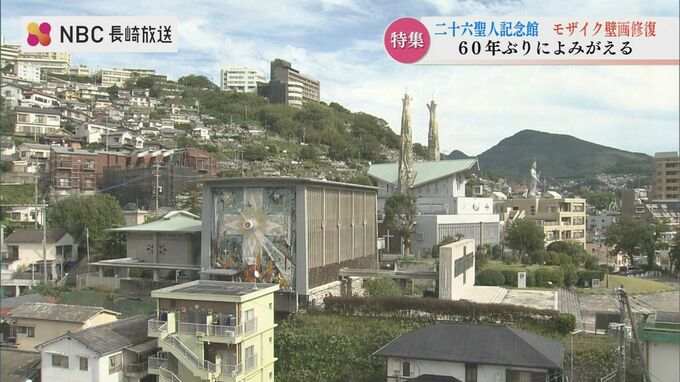

日本二十六聖人殉教の地、長崎市 西坂の丘に60年前に建てられた記念館の壁画が先月、半年間の修復作業を終えました。

ガラスやタイルを組み合わせて作る『モザイク壁画』は“日本のガウディ”と呼ばれる建築家の名作です。

西坂は、豊臣秀吉によるキリシタン禁止令により、1597年、京阪地方へ伝導していたフランシスコ会 宣教師 6人と日本人信徒 20人が処刑された丘です。

その後も、多くの人々がこの地で処刑され、2019年11月にローマ教皇・フランシスコは、この地で祈りを唱えました。

(近隣のビル屋上の鉄扉を開けると、見える西坂の“壁画”)

“その壁” は、ビルに囲まれていて多くの人は存在に気づきません。

ひっそりと半年に及ぶ修復を終え、60年前の輝きを取り戻しました。

日本二十六聖人記念館 西の壁『信徳(しんとく)の壁』

白く巨大な十字架は、イエス・キリスト。

灼熱の炎に26の十字架群が焼かれる中、瞬く星から一筋の光が差し込んでいます。

日本二十六聖人記念館 宮田 和夫さん:

「すごいこと…記憶が無くならなかったということですよね。殉教した人達がそこで消えたわけじゃなくて、その記憶をこういう形で留めた。しかも、それが長崎の町の真ん中にあるわけだから」

1962年、“26人が聖人になって100年”を記念して作られたのが──

ブロンズ像、聖フィリッポ西坂教会 そして 二十六聖人記念館です。

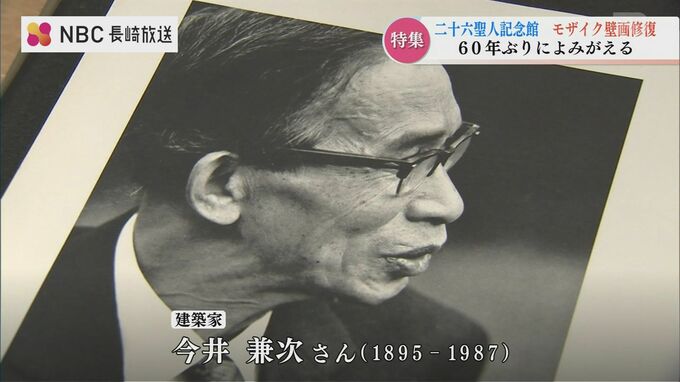

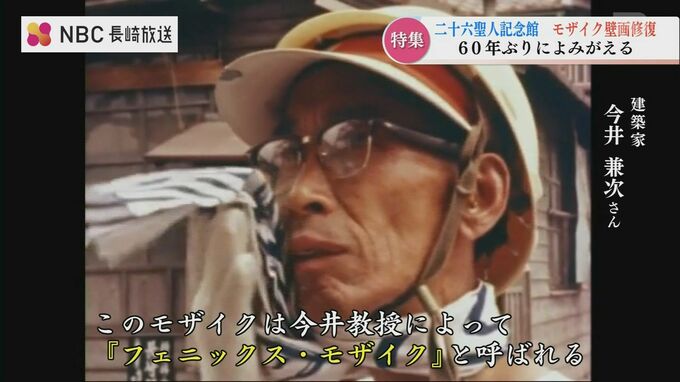

■ 今井 兼次さんが“モザイク壁画”に込めた思い

教会と記念館を手掛けたのは、早稲田大学の教授でもあった建築家 今井 兼次さん(1895-1987)です。

スペイン・バルセロナの『サグラダ・ファミリア』で知られるアントニオ・ガウディに傾倒し、『ガウディの精神』を柱に、5年の歳月をかけて作り出したのが、日本二十六聖人記念館でした。

ガウディも、今井さんも、敬虔なカトリック信者です。自らの精神を『建築』で表現したと言われます。

長崎ではどうやって “その心”を入れ込んだのでしょうか?

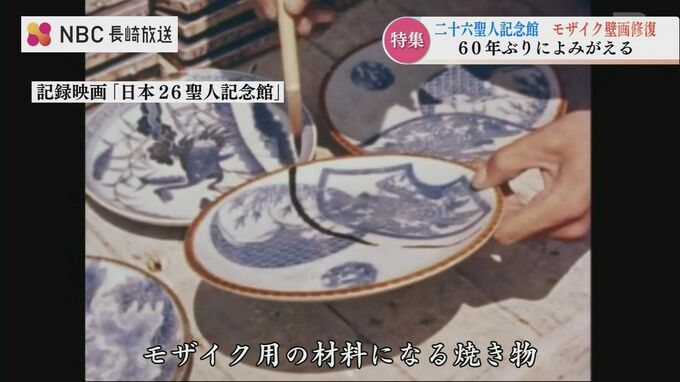

当時の仕事の様子が映像に記録されています。

【『日本26聖人記念館』大成建設株式会社 建造記録】より

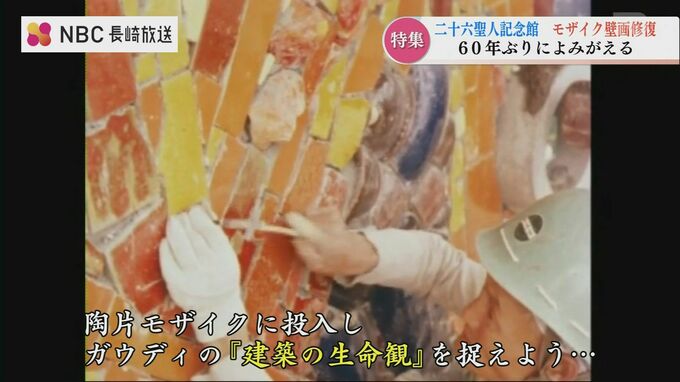

モザイク用の材料になる“焼き物”。壺や皿の陶片が切り取られる。

このモザイクは、今井教授によって『フェニックス モザイク』と呼ばれる。

“命なき陶片”に “永遠の命”を与える喜び ──それが命名の由来である。

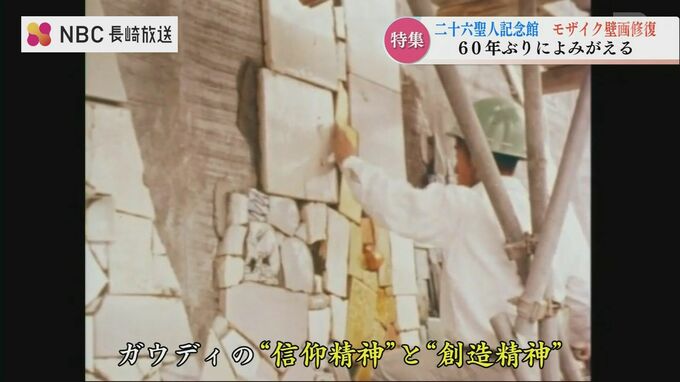

モザイク作業は資料館 西側の壁に移る。

ガウディの“信仰精神”と“創造精神” ──

それらの精神をこの陶片モザイクの中に投入することによって、ガウディの持つ“建築の生命観”を捉えようと、懸命な作業が続く。