元日、能登半島地震が発生し、被災地では今も、救助活動などが続いています。

今回は、地震の教訓をもとに宮崎県内での必要な備えについて考えます。

(全3回の2回目)

熊本地震の原因のひとつ「日奈久断層帯」残りの南部の断層が動くリスクが

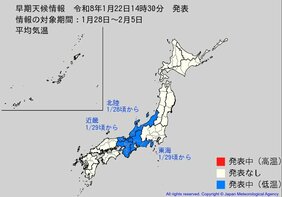

気になるのは、宮崎の地震のリスクですが、まずは、能登半島とその付近の地図を見てみます。

紫色の線は、活断層を示しています。

能登半島とその周辺には、このようにたくさんの活断層があり、2020年から、地震活動が活発になっていました。

そうした中、能登半島地震では、いくつかの断層が連動してずれ動いた結果、広範囲で強い揺れが長く続き、被害が大きくなったとみられています。

専門家は、同じような現象が九州でも起こるリスクが高まっていると指摘しています。

震度7を2度観測した2016年の熊本地震。

その原因となったのが、熊本県内を走る布田川断層帯と日奈久断層帯の2つの断層帯です。

このうちのひとつ、日奈久断層が熊本地震で動いたのは北側の一部の領域で、専門家は、残りの南部の断層が動くリスクが高まっているといいます。

(京都大学防災研究所宮崎観測所 山下裕亮助教)

「この日奈久断層のところで想定されているものというのは、結構大きいもので、今回の地震(能登半島地震)に匹敵するようなものが最大で想定されていますから、もし仮にそういうものが起こったときには、宮崎は離れてはいるんですけど、それなりの被害が出ると思っていただいて結構かなと思います」