性教育ではなく「生きる教育」

大人が性教育の必要性を理解して、子どもと一緒に性に向き合うことが、望まない妊娠などの課題を減らすカギになると水野さんは話します。

(ママズウィング 水野弥生代表)

「性教育ではなく『生きる教育』だと思っていて、生きるために必要な教育、これをしっかり学べば、相手を思いやる気持ち、自分を大切にする気持ちも育つ」

性教育を学ぶ上で大切な「相手を思いやる気持ち」。その先進的な取り組みが県内でも行われています。

大学生が講師の授業

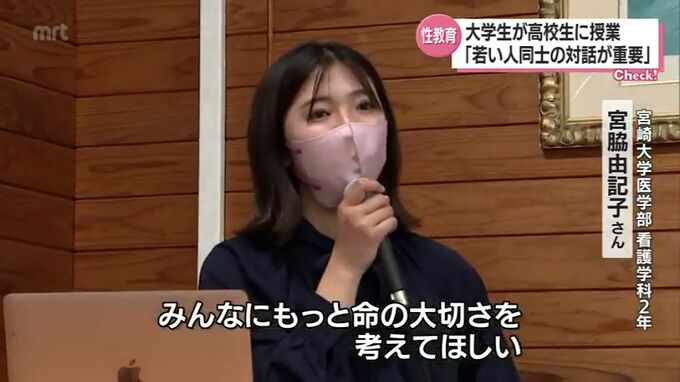

宮崎学園高校で行われた「性教育」。講師を務めたのは先生ではなく、大学生です。

(宮崎大学医学部看護学科2年 宮脇由記子さん)

「日本には性に関する社会課題がたくさんあると思っていて、みんなにもっと命の大切さを考えてほしいと思って」

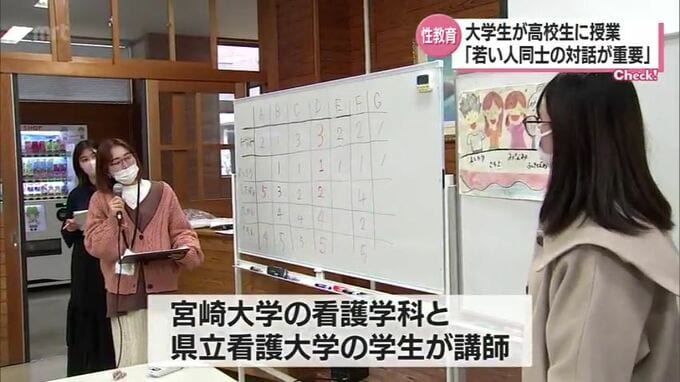

宮崎大学の看護学科と県立看護大学の学生が講師となり、高校1年生に性教育の授業しました。

「講義形式」ではなく「対話型」

(学生)

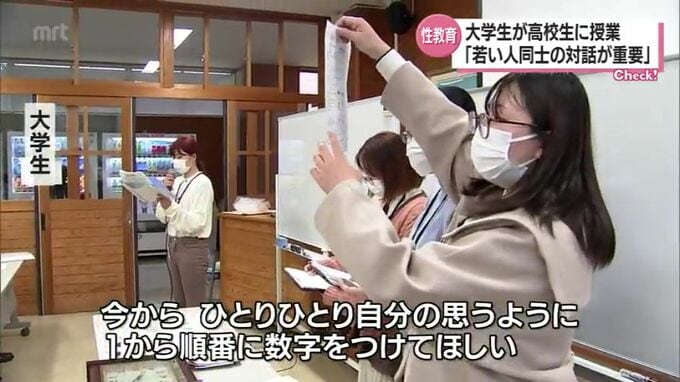

「いまから、ひとりひとり自分の思うように、1から順番に数字をつけていってほしい」

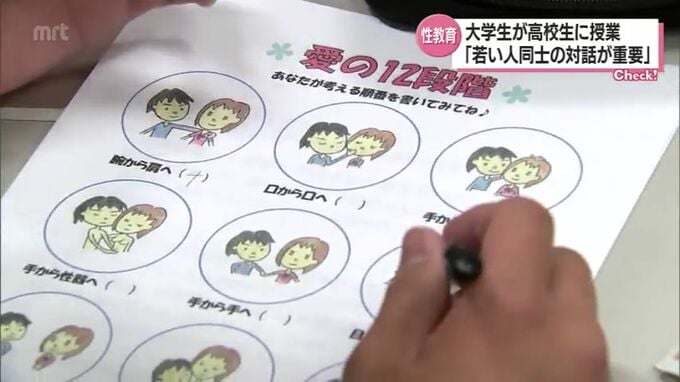

ここで行われたのが「愛の12段階」。

「腕から肩へ」や「口から胸へ」など12の愛情表現をどのような順番で行うべきか、それぞれの考えを並べていきます。

順番をつけたあとはグループにわかれて互いの意見を交換します。

(女子生徒)「先に手」

(男子生徒)「手?手は付き合ってからじゃないですか?」

この性教育、「講義形式」ではなく、「対話型」というのが大きな特徴です。

(女子高生)

「口から胸へ、手から性器へ、性器から性器の順で私たちの班は考えました」

(大学生)

「どうでしたか?」

(女子高生)

「少し悩んだのが手から手へ、腕から肩へ、腕から腰へは一方的に相手が自分にしてくる。それは『同意』を得ていないので、まだ早いかなと」

意見を交わすことで、それぞれ価値観が異なることを理解し、そして価値観が異なるからこそ、相手の「同意」が大切だということに気付きます。