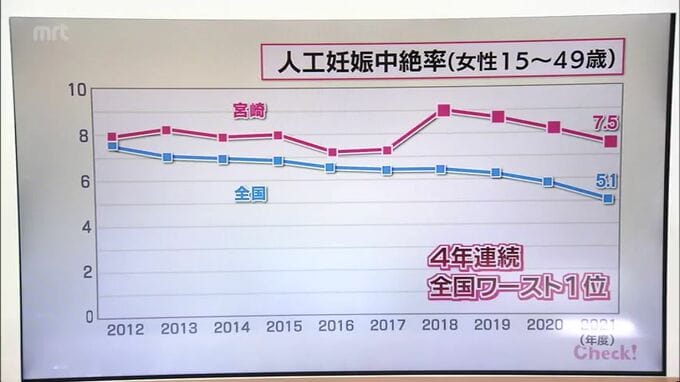

2021年度の宮崎県内の15歳から49歳までの女性の人口1000人当たりの人工妊娠中絶率は7.5と4年連続で全国ワースト1位となっています。

この一因となっているのが、「望まない妊娠」です。

世界的に見て遅れていると言われる日本の性教育、県内の取り組みを取材しました。

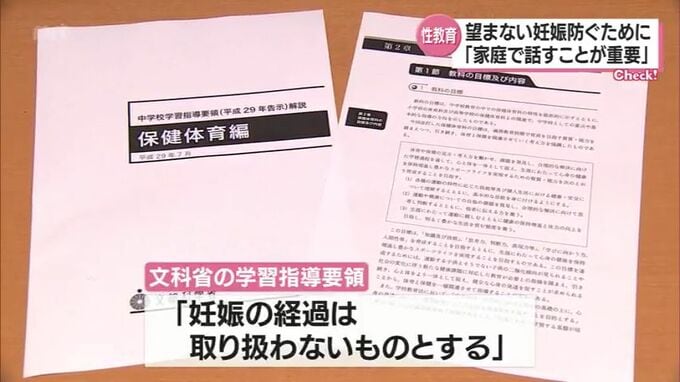

「妊娠の経過は取り扱わないものとする」

(教諭)

「性行為をしたとする。そしたら、その後、現実的に妊娠した?妊娠してない?」

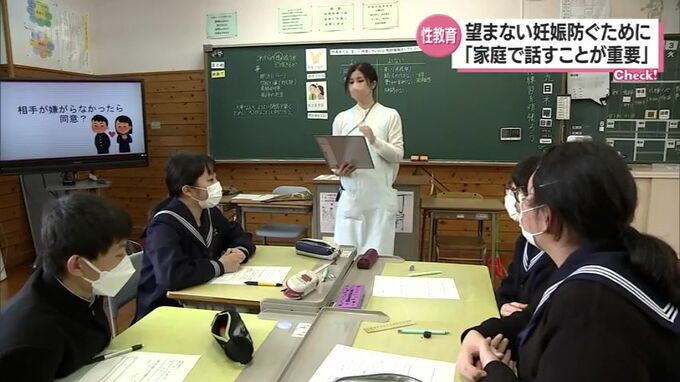

先週、日南市の榎原中学校で行われた「性教育」。

この学校では1年生から3年生まで年に3回、「性教育」の授業が行われています。

世界に比べて遅れていると言われる日本の「性教育」。

文部科学省の学習指導要領には、「妊娠の経過は取り扱わないものとする」といういわゆる「歯止め規定」があり、学校教育の中で「性行為」について教えることが避けられる傾向があるといいます。

親と子どもが性について肯定的に話すことが大切

(ママズウィング 水野弥生代表)

「もうちょっと日本の性教育を変えていかなきゃいけないなと」

こうした現状に対し、家庭での性教育の重要性を訴える人がいます。

延岡市の水野弥生さん。助産師や看護師の資格をいかして、延岡市を中心に性教育のセミナーなどを行っています。

(ママズウィング 水野弥生代表)

「妊娠中の子宮の様子です。これが子宮にみたてて、赤ちゃんになって生まれる体験をして…」

水野さんは、日常生活でも親と子どもが性について肯定的に話すことが大切だと訴えています。

(ママズウィング 水野弥生代表)

「隠すのではなくて、『女の人には生理があって』と生活の中で、それをきっかけに体について女性の体について話すのもひとつ」

水野さんが良く受ける相談が、子どもに性行為を伝える難しさ。

そんな時は本を活用するのが良いと伝えています。

例えば、『ぼくのはなし』(作:和歌山静子・童心社 刊)。

妊娠から出産までが小さな子どもでも分かるようにイラストで紹介されています。

(ママズウィング 水野弥生代表)

「教え切らないことをリアルに絵で説明してくれて、イラストで教えてもらえるといいなって」