今年は全国で大規模な山林火災が相次いでいますが、その要因は気象条件にあるようです。

専門家は特に太平洋側では今年、降水量が少なく、乾燥が続いている状態だとして引き続き、山林火災が起きやすい状況にあるとして注意するよう呼びかけています。

全国で相次いで発生している山林火災。

岩手県大船渡市で起きた山林火災ではおよそ2900ヘクタールが焼失し、発生から1か月が経った今も鎮火には至っていません。

こうした中、県内でも発生した山林火災。付近住民には一時、避難指示も出され不安が広がりました。

水文学が専門で京都大学防災研究所水資源環境研究センターの峠 嘉哉 特定准教授は雨の少なさが山林火災の発生要因の一つだと指摘します。

(京都大学防災研究所水資源環境研究センター 峠 嘉哉 特定准教授)

「やはり今年は降水量が少ないという傾向がで太平洋側で特に広がっていて、それがさまざまな地域で(山林火災が)大規模化している要因になっていると思う。先月26日に起こった大船渡市の火災だと、12月から2月までの3か月間、平年の降水量と比べて24%くらいしか雨が降っていなくて、岡山県や愛媛県でも(降水量は)同じように、平年と比べて20%から30%くらいだった」

また、山林火災は気象や地理的条件によって延焼速度も速くなり、大規模化すると言います。

(京都大学防災研究所水資源環境研究センター 峠 嘉哉 特定准教授)

「一般的にはまず気象条件としては、強風乾燥の条件の時に大きくなるということがある。また、斜面の勾配が強いパターンで、その斜面の勾配を登る方向へ延焼しているような場合だと、それも延焼速度が速くなりやすい」

さらに、県内で生産が盛んなスギについても。

(京都大学防災研究所水資源環境研究センター 峠 嘉哉 特定准教授)

「スギは葉っぱの中にオイル成分が含まれているので、燃えたときにより多くの熱を放出するということで、これもまた延焼の速度が速くなりやすい」

峠 特定准教授は、山林火災は小さな火種から一気に燃え広がるおそれもあるほか、引き続き、乾燥しやすい時期となるため注意を呼びかけます。

(京都大学防災研究所水資源環境研究センター 峠 嘉哉 特定准教授)

「火災が起こりやすい条件は続いて行くと思いますので、ですから、ほかの地域で起こった火災、これをほかの地域だけの問題と考えないで日本全体で燃えやすい状態が広がっているという理解をもとに今日本は火の取り扱いに注意する必要な時期なのかなと思っている」

峠特定准教授によりますと、大船渡市の山林火災では1,2時間くらいで一気に火が広範囲に広がったということです。

山林火災では遠い場所に煙が出ていても風により燃え広がる可能性が十分にあるということで、鎮圧していない場合はそのリスクも頭に入れておく必要があるとのことでした。

※MRTテレビ「Check!」3月27日(木)放送分から

全国のトップニュース

容疑者の男 事件前に4か所で放火 台北・無差別殺傷3人死亡11人重軽傷 現場には花を手向ける人の姿

高市総理 中央アジア5か国と初の首脳会談「共同宣言」採択 カスピ海ルートの円滑化を支援するなど

「本当にパニック」車が特急列車と衝突し炎上 車に乗っていた人が死亡 直前に踏切内で追突事故 近鉄京都線『新祝園駅』近くの踏切

山林に男性(89)の遺体 頭や手に外傷 クマに襲われたか 近くのイノシシ用わなに体長1.3メートルほどのクマ 宮城・大和町

「お別れ」発表後はじめての週末 上野動物園前に長い列 パンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」 予約なしでの観覧はあす(21日)が最終日

“アメリカ軍がシリア国内「イスラム国」の拠点を攻撃”トランプ政権発表 イスラム国の攻撃で米兵ら3人死亡への報復「今後も続ける」

クリスマスから正月頃まで…ほぼ日本全域で12月24日頃~1月1日頃、この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表

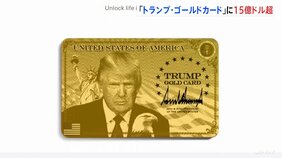

永住権獲得の新ビザ「トランプ・ゴールドカード」申し込み トランプ大統領「15億ドル以上集まった」 今月10日に受付開始

カテゴリ

Copyright © Miyazaki Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.