アルツハイマー病治療の新薬が画期的なワケ

金沢大学脳神経内科学 小野賢二郎 教授「アミロイドと言っても、いろいろあるなかで、大きさ、段階いろいろあるなかで、どの段階のものが最も悪いのではないか、ということに迫れた可能性があるということですね」

この「アミロイドβ」の解明に金沢大学の研究が大きく貢献していました。

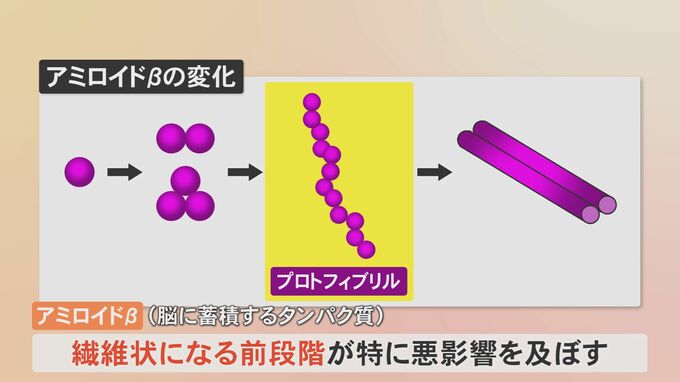

アミロイドβは20年ほどかけて、粒から繊維状に変化しながら脳に蓄積されます。アミロイドβが繊維状になる前の段階で見られる「プロトフィブリル」が特に、神経細胞に悪影響を及ぼすことを小野教授らが突き止めます。

金沢大学ナノ生命科学研究所 中山隆宏 准教授「最先端の技術をここで維持しているという感じですね」

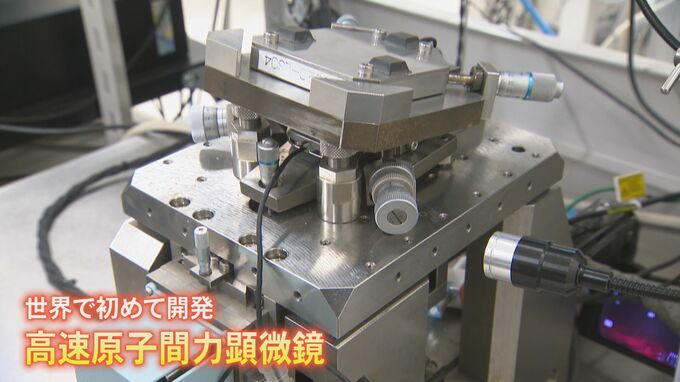

小野教授らは、大学にある世界で初めて開発された特殊な顕微鏡を用いて、2016年、世界に先駆けてアミロイドβが変化していく様子をリアルタイムで捉えることに成功し話題となりました。映像では人工的に作ったアミロイドβが繊維状に変化する様子がわかります。

小野教授「撮影に成功した時は、心の中ではガッツポーズをしていたと思います」

さらに、ワインや緑茶に含まれるポリフェノールがアミロイドβの活動を抑え込む様子の撮影にも成功し、認知症予防に効果があることが分かりました。そして新薬「レカネマブ」の開発においても、直接、薬がアミロイドβの「プロトフィブリル」に結合し抑え込む様子を撮影したのです。

小野教授「中山先生に協力を賜った高速原子間の顕微鏡は、リアルタイムに構造とモーション、動態を両方捉えられる、そこが一つポイントで、今回のレカネマブの研究にも応用しようという発想に至りました」

しかし、この新薬の対象は軽度のアルツハイマー病とその前段階の軽度認知症です。そのため、いかに早く認知症を見つけるかが大切です。金沢大学では、2006年から早期発見につながる研究にも取り組んでいました。