錦澤さんに転機が訪れたのは、2021年。

園芸振興のための行政の支援制度で、ICTを導入した最新ハウスの整備に補助金が活用できることを知り手を挙げました。

【錦澤政伸さん】

【錦澤政伸さん】

「やる気があるっていうかね、そういう人に出会えたらいいなって思ってつくったんです」

【記者リポート】

「こちらのハウスではキュウリの苗の下にパイプが通っています。ここから定期的に自動で水や肥料が出る仕組みです」

温度はスマートフォンを使い遠隔で管理。また、生育に重要な湿度を保つため温風を送る機械も整備されています。

【錦澤政伸さん】

「換気とか温度管理とかもね、俺がしなくてもしてくれる」

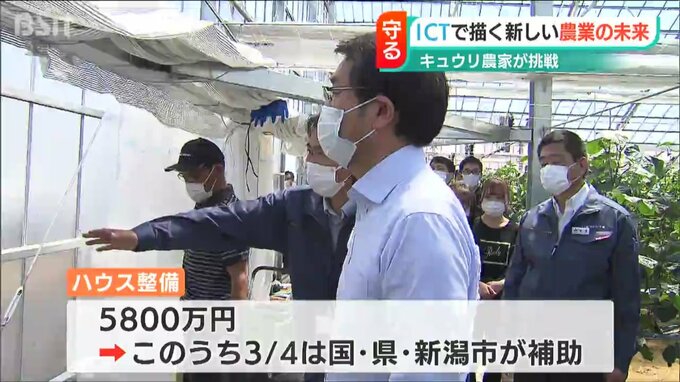

ハウスの整備にかかった費用はおよそ5800万円。

このうちの4分の3については、国・新潟県・新潟市の補助金を活用しました。

新しいハウスで栽培を初めて丸3か月。

キュウリの栽培は順調です。

2022年の年間出荷量はこれまでの倍の85トン。

収益アップを見込んだ錦澤さんは、農家人生で初めての選択『スタッフの雇用』に踏み切りました。

【錦澤政伸さん】

「村井さん、終わっただろうか?」

3月から錦澤さんのもとで働いている村井順一さん(39歳)。

地元出身ではありますが、農業は全くの未経験。

それでも、収穫を学んで2週間が経った今は一人で収穫作業を担っています。

収穫していいキュウリかどうかの選択が、一目見て分かるようになったそうです。

【村井順一さん】

「基準があって、このぐらいのやつっていう感じですね」

まだまだ修行中ということですが、収穫量アップを支える大きな力です。

【錦澤政伸さん】

「すごい真面目で丁寧だし、頼りにしてます」

技術を次の世代に繋げたいと思い続けてきた錦澤さんですが、これまでの栽培から出荷までの一連の作業をこなしながらの中では、なかなか人に教える余裕はありませんでした。

しかし、水やりや換気などが機械化されたことで、これまで管理作業に使っていた時間を村井さんに教える時間に充てられるようになりました。

【錦澤政伸さん】

「作ることに対して自分が持っている“ノウハウ”を教えられる。それが最後の仕事かな」

新潟市南区では、錦澤さんの他に3軒の農家が、行政の補助を活用した新しいハウスでキュウリを栽培しています。

白根のブランドキュウリ『きゅうり王子』を出荷しているJAによりますと、2022年の出荷量は前の年に比べて200トン増えるということです。

【JA新潟かがやき 坂井治幸センター長】

「1日で1000ケース出るなんてことはなかったんですけれど、ここ最近は1000ケース以上がざらに出ているっていう状況です」

新潟県が園芸振興に本格的に乗り出し、基本戦略を立てたのは2019年。

この3年間で販売額が1億円の産地が増え、園芸に取り組む人も947人増えたとして、県ではその効果を強調します。

しかし、隣の山形県や福島県には遅れを取っているのが事実です。

地域の農業や販売戦略について詳しい新潟食料農業大学の青山浩子准教授によりますと、

【新潟食料農業大学 青山浩子准教授】

「コシヒカリを始めとする米のブランド力が非常に高かったので、うまいこと『やっていける』…といった思いが、生産者にも県、行政の方々にもあったのかな」

コメ依存からの脱却を目指して行政が園芸のさらなる生産拡大を狙う一方で、生産者がいま直面している課題があります。