「簡単に申し上げると、支援の相手方を特定して、そこで継続して相手をサポートする。これをカウンターパート方式と言っております」

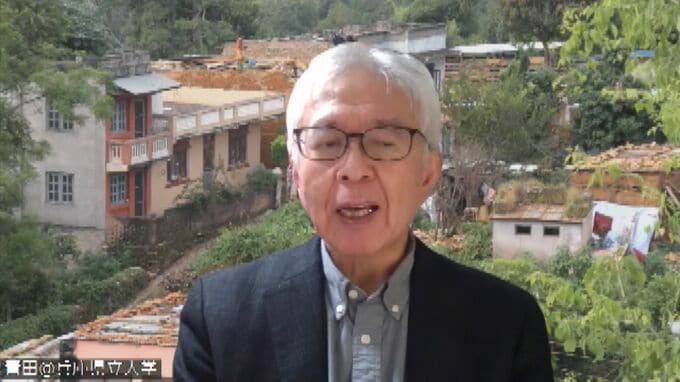

こう話すのは、防災行政が専門で、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科に所属する青田良介教授です。

カウンターパート方式とは、被災した自治体に特定の応援する自治体を割り当て、様々な支援を重点的かつ継続的に行う方式とのこと。

青田教授によると、2008年、中国・四川省で発生した四川大地震の際、被災自治体と支援自治体を割り振って支援したのが始まりで、日本では、関西広域連合が、2011年の東日本大震災の際に行ったのが最初だということです。

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 青田良介 教授

「例えば、宮城県には、兵庫県、徳島県、鳥取県が対応しましょう、岩手県は大阪府と和歌山県で支援します。それから、福島県は京都府と滋賀県で対応しますということで、支援先を特定して、5年から10年間に渡って支援をしたというのが始まりじゃないかと思います」

そもそもこの「カウンターパート方式」、どんなメリットがあるのでしょうか?