卒園の4か月前からのスケジュールは園児が考える

南波キャスター:

「千秋」と言ってすみませんでした。改めていかがでしたか。

ホラン千秋キャスター:

そうですね。そこだけは気になりますけれども、ただどうしても小さい子というのは「これはできないだろう」や、「これは危ないだろう」というふうに大人が勝手に思いがちですけど、成長する伸びしろみたいなものを勝手に制限せずに、危なくないように見守りつつも、任せるということが大事なのかというふうに感じました。

お魚をおろすのはすごいですよね。

オンライン直売所「食べチョク」秋元里奈 代表:

すごいですね。なかなか、さばける人は大人でも少ないと思います。子どものときのこういう体験というのは、結構覚えてますよね。

私も実家が農家ですけど、学校の収穫体験で稲刈りをやったときに、「米粒一つ作るのは大変なんだな」と思って、それからやはり残せない。米が一粒でも残ってると「もう食べなきゃ」となります。深層心理に染み込むのは、やはりこういうときの教育なのかなと思いますね。

南波キャスター:

園長が「生きる力」と言っていたじゃないですか。実はもともと、企業の人材育成の研修などをやっていた方なんだそうです。脱サラなんですけど、そのときに感じたことが、やはり主体的に考えられるという課題で、「では、どうしたらいいか」と思ったときに、もうこの年代から主体的に考える機会を作ろうということで、サポートはするんですけど、何を作りたいか、作り方も園児が調べる。

そうすることで考える力を養っていって、なんと卒園の4か月前からは、スケジュールが空白なんだそうです。そこも自分たちでどんなことをしたいか、そのために何をしたらいいかというのを考えさせると。

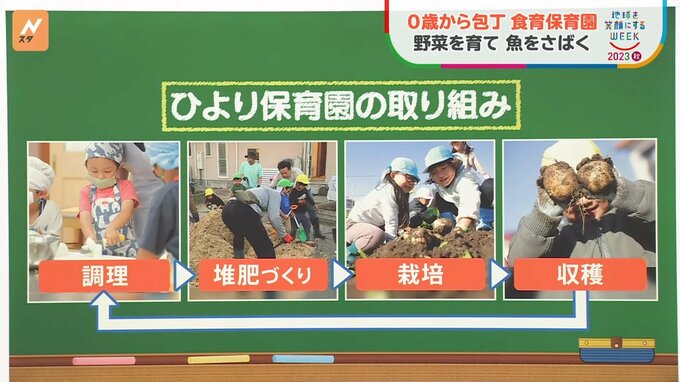

〈ひより保育園の取り組み〉

・調理→堆肥づくり→栽培→収穫 を繰り返し

SDGsという意味では、この循環についても学ぶことができるということで、取材してみてとても素敵な場所でした。

井上キャスター:

これを授業で学ぶよりも、自分でやってみた方が絶対に生きるという考え方なんでしょうね。