■同盟関係の変化「中国からみると向かうべきでない方向に」

ーー周辺国が核を持っているというのは、日本にとっては大変なこと?

増田氏:

今日本で議論になっている台湾の問題に対して、どう影響するかということなんでしょうけども。核を使う敷居というものがやっぱり低いということなんですね。最終的には、核で脅しをかける状態をどこまで作り出せるか、というのが台湾問題を見るときのタイムテーブルについても、影響してくるんだろうというふうに思います。その意味で、今議論されている中国の台湾シナリオ、同じことが台湾でも起こるよねっていう議論は間違ってはないのですが、ただ今起こるのかということになると、ウクライナで今起こったから明日は台湾だと若干議論が一気に進みすぎている気がします。

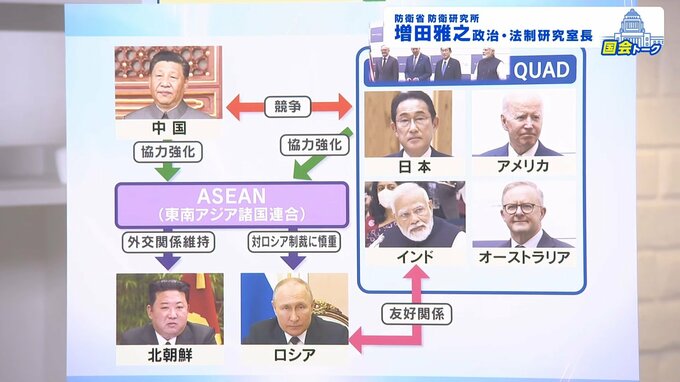

今回のウクライナで中国が一つびっくりというか、想定以上に厳しく感じているのは同盟関係、アメリカとヨーロッパ。これが一気に、中国から見ると歴史が向かうべきじゃないとこに行ってしまったという評価なわけですね。くさびを打てると思ってヨーロッパとの関係を中国は強化してきて、NATOの問題についても。明日はアジア太平洋の日米同盟だ日米豪だと、こう思ってましたから。くさびを打ってきたものが、あれっていうぐらいの同盟の強化ということに繋がって、さらにはNATOの加盟国も増えるという、こういう状況が見えてるわけですから。ここは中国にとっては、いわゆるインド太平洋と、自分の正面にあるこの地域の中で、特に同盟戦略が変わってくるのかというところは、ちょっと中国にとってみると、厳しい評価にならざるを得ないんだろうなと思いますね。

■「良くなる可能性がなかったわけではない」米中関係の今後

ーーアジア安全保障会議で、米中は台湾問題をめぐり、けん制しあったが?

増田氏:

今回のウクライナの戦争後の一連のプロセスを見て、先ほど申し上げた中ロの関係見直しが難しいという中で、中国がしたことというものは、米中関係といいますか、アメリカの覇権主義、アメリカを批判するというキャンペーンを張ったわけです。人民日報の中でもやりましたし、さらにまだ続いてるんですね。今回の戦争の結果、ある意味ロシアを悪者にすれば、米中関係だって良くなる可能性がなかったわけではないですね。それも全部捨ててアメリカ批判、さらには台湾問題での批判というのも重なっていますから、ここをやってしまったが故にですね、アメリカとの間で、中国は共通の言葉というか、それを一気に失っているというところ。それも背景にあるので、そう簡単にはきれいな言葉で「米中の協力」「対局」とか、そういうことを言える雰囲気っていうのは、今回のシャングリラでは、ほぼなかったんだろうなと思いますよね。

ーーインド、ASAEANとの関係をどうするか?

増田氏:

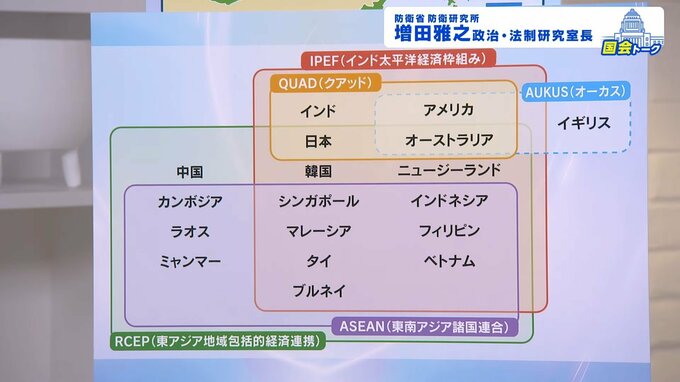

インドについて言うと、クアッド(QUAD)の枠組みの中で、ある意味、我々の価値を共有するフレームワークの中にインドを留めておくっていうことがやっぱり大事だよねと。インドはソ連時代から、ロシアと友好関係にあります。さらにはインドのチャレンジャーっていうのはやっぱり、中国なわけですね。核の問題もありますし、あるいは領土を巡る問題もありますから。そうした中国をにらんだ形でロシアとの安全保障、軍事の関係を強化しているという実態もあります。さらには(ロシアは)エネルギーの供給元であるということ。ロシアを批判するというアクセルを踏みすぎると、クアッドの枠組みが多分崩れていく、インドはここに留まれなくなってくる。インドをいかに我々サイドに残しておくかというところは、決定的に重要であるということ。

もう一つは、中国から見たときに、中ロが協力関係で一体化しつつあるとこありますね。中国もクアッドを批判しているんですが、中ロが共通して批判できないんです。ロシアとインドの関係がありますから。ということは、やはりインドのポジションというのが中国との関係をにらんだときには決定的に重要なので、このクアッドの枠を残しておくといったところの方が、私は優先度が高いのかなという気はします。ただもちろん、ロシアに対する批判をどういった形で進めていくかということもありますので、そこはクアッドだけでない枠組みを我々どう使っていくのかということで、他の枠組みもそうですし、あるいは2国間ですね。そこで合意をどうつくるか。一つの枠が崩れたら、(ほかに)ないという状況はなんとしても避けたいというわけで、クアッドを維持するために、岸田総理もインドと首脳会談をやっていますよね。アメリカも原則論から言うと、インドの対ロ姿勢というのは許容できないとこはあるんですが、やっぱりこの枠組みが持つ重要性、最終的には中国に対するメッセージになるという意味ですね。これを崩さないということで、アメリカもインドに対しては、2国間でかなり協力関係を維持するメッセージを伝えてるっていう感じですね。

ーーASEANもずいぶん分かれていますね。ロシアの侵攻に対して非難する国と、そうじゃない国と?

増田氏:

なかなかASEAN全体としてはですね、明確なメッセージを出すというところには至ってはいません。ただもう一つはですね、バイデン政権になってからなんですが、やはり中国を元々にらんだ上で、このASEAN関与というものが戦略的に重要性を増しているという感じがします。例えば昨年7、8月にオースティン国防長官、その後にハリス副大統領が相次いでASEAN諸国、東南アジアを訪問したといったところが、やっぱりメッセージとして極めて大きかったでしょう。そうした中でオースティン国防長官は、この地域の安全保障上のチャレンジに見合う協力、そして能力を作っていかないといけないということで、もっとやれと、こういうメッセージを発している。もうこれは明らかに中国をにらんだ動きですね。