■ポーランドでの難民支援

さて、日本から15時間以上かけてたどり着いたポーランドですが、取材当時は、ウクライナからの難民の数は600万人を超えていました。そのうちの330万人が、西側の隣国であるポーランドにたどり着いていたのです。

そこではどのような支援が行われているのでしょうか。まずは入口となる支援です。鉄道の駅やバスターミナルに行くと、各所に、とある看板を見ます。それは、黄色と青のウクライナカラーに、ウクライナ語が書かれた看板です。

例えばワルシャワ西駅にあった看板には、「ウクライナ難民の方の情報センターはこちら」という看板があり、そこに書かれた矢印の方向に進めば、支援スタッフの人の案内を受けることができます。情報センターでは、難民が必要とする情報収集や書類作成などを、ウクライナの言語で対応できるようにしています。

また近くにあるヘルプセンターでは、ウクライナ語で「親子のための支援」「無料の食事」「子どもの遊び場」「衛生用品」といった案内が書かれています。今回の戦争の影響で生まれた難民のほとんど、数字で見ると9割が、女性と子どもです。これはウクライナ政府が、18歳から60歳の成人男性の出国を禁止したためです。そのため支援内容にも、女性や子どもに関わるものが多く含まれています。

ワルシャワにも、多くの避難所やヘルプセンターがあり、官民それぞれの団体が活動していました。民間団体としては、「ワールド・セントラル・キッチン」という著名なNGOがあり、そこが各所で、いわゆる炊き出しのような食事支援をおこなっています。

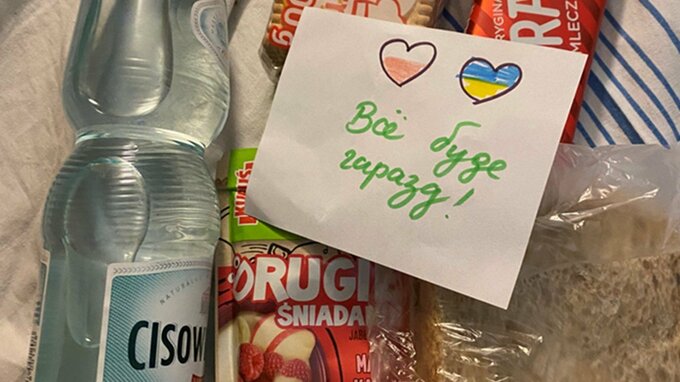

食事支援といえば、キーウからワルシャワに移動する列車内でも、活動が見られました。国境を越えるあたりで、ポーランドのNGO関係者が乗車。乗客たちに食料、飲料を配っていました。

また、NGOによるペット支援センターもありました。そこでは、無料でペットの餌や水、首輪、リード、ケージをもらうことができ、シェルターや移動など、ペットに関する様々な相談をすることができます。避難の最中に離れ離れになってしまったペットを探すポスターもありました。

より国境に近い街ではどうでしょうか。ルブリン近郊のヘルプセンターでも、食料や物資の配布や医療提供、SIMカードの配布など、さまざまな支援が行われていました。どこの支援所に行っても、どんなに小さくても、「子ども用スペース」を用意しようとしているのが、とても印象的です。

制度としては、ポーランド政府は難民に、様々な支援をおこなっています。住民ナンバーに登録すれば、公共機関の利用や医療保険が無料になります。法律相談やメンタルに関する相談窓口も設けられています。

ユニークながら重要な支援としては、スマートフォンのSIMカードを無料で提供するというものがあります。ウクライナとの通話が無料でできるようにし、家族や友人との連絡がいつでもできるようにしています。

ポーランド在住の日本語教師、堂野絢子(どうのあやこ)さん。自身も個人として、物資支援を繰り返しおこなっています。戦争が始まって間も無くは、様々な混乱もあったようです。例えば古着が大量に集まり、ボランティアが整理しきれなくて混乱したことなどです。

今では、必要とするもののリストがタイムリーにアップデートされ、SNSなどを見たボランティアが届けるという形ができています。生理用品、髭剃りのシェービングフォーム、子ども用ミルクや離乳食、遊具などが、現在でも特に必要とされがちということです。

物資の変化についても聞きました。初期の段階では、バックパックやスーツケースが求められがちだったようです。最近では、夏服や消臭剤が必要となりました。戦争が長引く中で季節も変わり、必要となるものも変わったのです。

支援センターには、女性スタッフだけでなく、中学生・高校生などの若いボランティアも多くいます。多様な目があることで、支援ニーズの変化に気づける点もあるのかもしれません。常に変わりゆくニーズを意識することの重要さは、災害支援と重なるところがあります。

支援サイトでは、ボランティア参加希望や物資援助の申し出も、最初の頃と比べると少なくなってもいます。しかし難民は増え続けると同時に、さらに長期的な支援が必要となる。関心を持続させることと、受け入れ国への財政的サポートなどが必要だと感じます。