■「トルコにはドクトリンがなく自分のステータスを高めるためにふるまう」

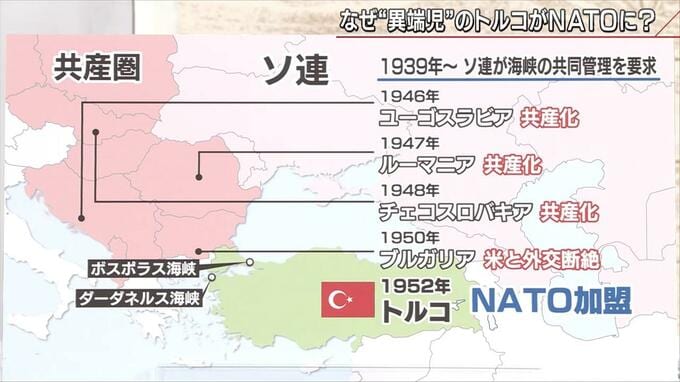

1949年に12か国で設立されたNATO(北大西洋条約機構)。これにトルコが加盟したのは1952年。その時加盟したのはギリシャとトルコの2か国だけだった。現在加盟する30か国の中では圧倒的に早い。だがヨーロッパの東のはずれ、北大西洋に近くもないトルコが、なぜNATOに加盟したのだろうか。

1952年当時の東ヨーロッパの地図を見ると、ウクライナもジョージアもソ連。さらに東欧諸国が次々と共産圏に取り込まれていく時代でトルコの国境はソ連と共産圏だったブルガリアに挟まれていた。冷戦の西側と東側の最前線と言えば、東西ドイツを思い浮かべるが、トルコも然り。ここが共産圏になったら、海の支配も東側に獲られてしまう。

二松学舎大学 合六強 准教授

「ソ連は戦前から戦後直後にかけて、ボスボラス海峡とダーダネルス海峡の管轄権について、黒海と外海を自由に行き来できるように自分たちにも一枚噛ませろって迫った」

さらに両国の間には領土問題もあった。ソ連に脅威を感じたトルコは同盟を模索する…。

二松学舎大学 合六強 准教授

「当時NATOは西ヨーロッパ、とくに東西に分断されていたドイツを中心に(対ソ連)防衛線を築きたかった。ところが(NATOに加盟したがっていた)トルコが1950年の朝鮮戦争に大きく貢献する。するとアメリカはトルコを非常に価値があるパートナーとなると考えるようになった」

これ以前から共産化が広がることを懸念していたアメリカにとって、ソ連、黒海、東欧に近い同盟国はぜひとも欲しかったため、ドイツよりトルコを優先するNATOの方針転換に、朝鮮戦争は絶好の機会となった。

かくして、大西洋から大きく離れた場所に北大西洋条約機構加盟国が誕生する。つまり、この当時アメリカとトルコの利害関係はかみ合っていた。しかし…

ロシアNIS経済研究所 服部倫卓 所長

「トルコのNATO加盟は冷戦初期の国際情勢が色濃く反映したものだった。(中略)トルコにとって同盟は永続的なものでも絶対的なものでもなかったと思う」

絶対的ではないとはいえ、NATO加盟国であるためトルコには米軍基地もあり、核も配備されている。にもかかわらずNATOはトルコを必ずしもコントロールできていない。アメリカもそのことを憂慮していた。

森本敏 元防衛大臣

「(ドイツやベルギーとの)核シェアリングというのは、核保有国と配備された国が完全に合意をした時のみホスト国(配備された国)が核を使えるという取り決め。ただトルコは、自分の意志で勝手に核を使うことができないように厳しくコントロールされている。アメリカも警戒している。トルコはロシアからS400(戦闘機)を買っておいて、アメリカから戦闘機を買おうって国ですよ。しかもウクライナにはバイラクタルTB2っていうドローンを売り込んで、そのドローンでロシア軍がいじめられて、ロシアは怒ってる。トルコっていうのはきちっとしたドクトリン(政治外交の協議)があるわけではなく、自分のステータスが一番高くなるような振る舞いをずっとしてきている。だから同盟国として同じ価値観で戦えるかはみんな疑念をもっている…」

--だからといってNATOから出て行け、とは言えない?

森本敏 元防衛大臣

「(トルコは)普通の国じゃない。恐ろしく強い国です。(中略)向こうに行ってといったらロシアと同盟国になる可能性がある。そうなったらこの地域の戦力図が全く変わります。絶対にあってはならない」

ロシアのプーチン大統領がトルコを訪問するという可能性も捨てきれない。NATOの“異端児”トルコから揺さぶりをかけようとするのか…