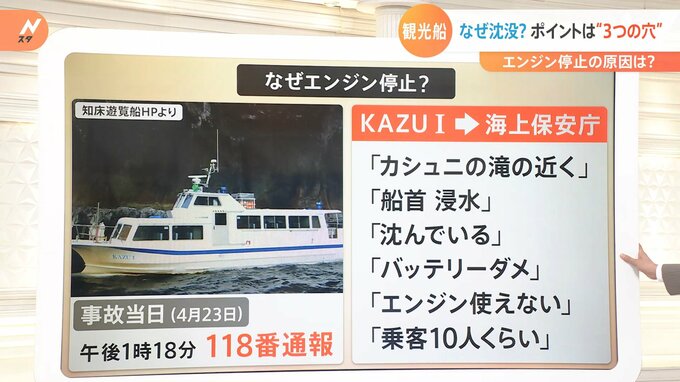

■どのような経緯でエンジンは停止したのか

井上キャスター:

もう一つのエンジンについてです。

事故当日(4月23日)のKAZU Iと海上保安庁のやりとりが残されています。

午後1時18分の段階です。

「カシュニの滝の近く」であるということ、

「船首が前の部分から浸水している」

「沈んでいる」

「バッテリーがもう駄目」

「エンジンが使えない」

「乗客は10人くらいいる」

というこの通報内容やりとりがありました。

ポイントとなるのが、船首にあるハッチと呼ばれる部分、ここは空洞になっていて、浮力がつくために船が浮いてられるという大変重要な部分、ここに水が入ってしまったので、頭の部分から海に突っ込んでいってしまったのではないか、このハッチの損傷がどうなっていたのか、ここはまた整備不良で水が入るような状況になっていると会社側の責任というところも大きくなってきます。

もう一つは、船内で見つかったタブレット端末、これが数日前に見つかって、これが水没はしているものの、復旧できれば、GPS位置情報などがそこに入っているのではないか、原因の特定に繋がるかどうかというところになってくるわけです。

ホランキャスター:

通報の内容が、一部ですけれどもわかってくるようになって、その事故当時の様子が痛烈に迫ってくるような感じがしますね。

「食べチョク」代表 秋元里奈さん:

今もまだ10名以上の方が見つかってないということなので早く原因究明して、何かそこからまた捜索の手がかりが出てくれば、いいとは思いますが、まずは本当に早く見つかってほしいと思っています。

原因究明されてその結果やっぱり再発防止の議論がされていくと思いますが、やはりそこがしっかりされていかないと、この産業自体、他の会社や、同じ事業をやっていくときに多くの人が、怖いと思うので、もう二度とこういう事故がないように、どういうふうな再発防止の策がとられるかっていうところもしっかり見ていきたいなと思います。

遠山さん:

まずは原因をしっかりと特定すること。そして再発防止のために何が有効かということを議論して検討していく必要があるというふうに思います。

井上キャスター:

エンジンの部分について、ハッチの部分というのは大変多くの専門家が注目されていますが

遠山さん:

船にある全ての穴がいつ生じて、どういう原因でどういう状況で水が入ったかということを一つ一つ、厳しくチェックする必要があると思います。

私の経験上、今回やるかどうかわかりませんが、実際にKAZU Iをクレーンで海に浮かべて、本当に水が入ってくるのかどうか、それが原因になったかどうかというのをチェックするというところまでやる可能性があると思います。