精神論に頼った稚拙な防火態勢

前述したように「消せない火災」を引き起こす焼夷弾ですが、国は当時「防空法」という法律によって市民に消火を命じ、逃げれば罰則の対象となっていました。

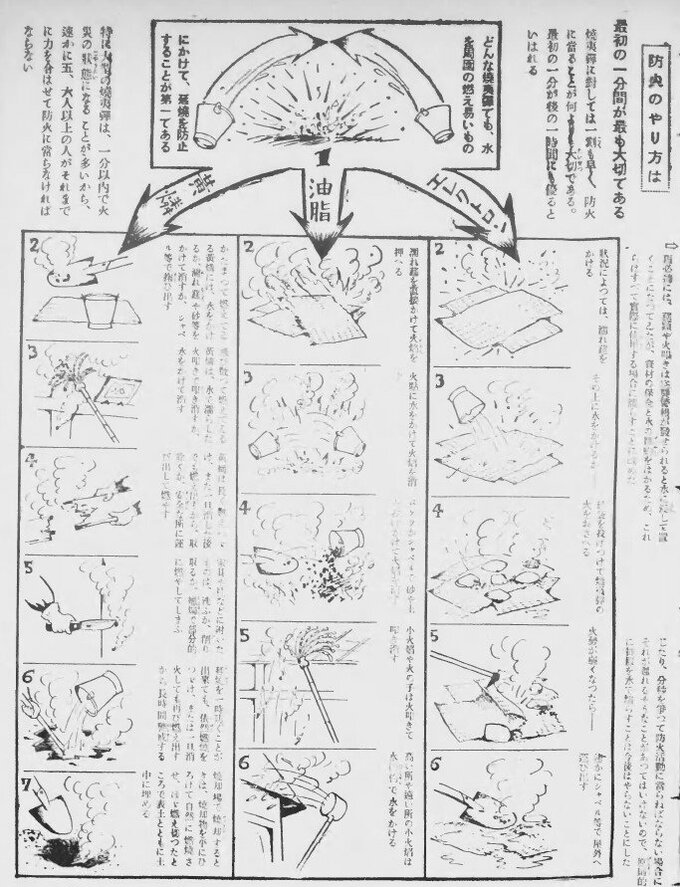

国が国民向けに発行していた「写真週報」という雑誌には、こんな記事が掲載されています。

写真週報(1943年8月4日)より:「最初の1分間が最も大切である。どんな焼夷弾でも水を周囲の燃え易いものにかけて延焼を防止することが第一である」

イラストでは、バケツの水をかける、濡れたむしろをかける、砂をかけるなどの消火方法が大真面目に紹介されています。信じがたいことですが、当時の市民は焼夷弾爆撃に備え「バケツリレー」による防火訓練を繰り返していたのです。精神論に頼った国の稚拙な防火態勢が、人的被害を拡大させたことは間違いありません。

林智徳さん:

「避難するような訓練をさせていれば、犠牲者はもっと少なかったんじゃないのかな。でもそれは絶対にさせなかった。国民の恥だということで避難するとは何事だという教育をしていたから」

多くの市民が不意を突かれ、逃げ惑うことしかできなかった仙台空襲ですが、中には事前に察知して避難した人たちがいました。

郷土史家の石澤友隆さんはこう語ります。

石澤友隆さん:

「空襲を前にアメリカ軍が近く仙台を空襲しますと警告のビラやラジオで放送していた」

仙台空襲にまつわる「予告」の存在。果たして本当に存在したのでしょうか。真相に迫ります。

【仙台空襲②】「軍の偉い人から『今夜気をつけるように』と言われた」日本軍は空襲を事前に察知していたのか?米軍がまいた「予告」ビラの謎 はこちら