背景には奥能登の産科医不足

主治医の診断ミスと不十分な情報共有が招いた今回の事故。

しかしその背景には、この地域での慢性的な産科医不足の問題があります。

奥能登の輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の2市2町では、3年前から分娩に対応できる産科医は市立輪島病院の1人だけです。

輪島市 坂口茂市長「こうした状況は尋常ではないという認識。本来であれば改善しなければならないと思っている」

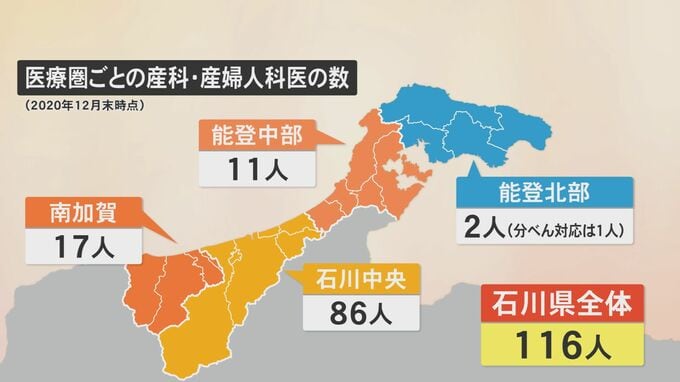

石川県によると、最新のデータで県内には産科医と産婦人科医が116人いますが、そのうち86人は金沢市を含む石川中央医療圏に集中していて、南加賀には17人、能登中部には11人、能登北部では2人と、地域で大きく偏っています。

県が対策とるも・・・

石川県では地域ごとの医師不足を解消しようと、2009年度から金沢大学医学類に特別枠を設けています。

入学者には年間240万円の就学資金が6年間貸し与えられ、卒業後に9年間、能登北部などの県が指定する医療機関で勤務することで返還が免除されるというものです。

今年度の開始時点で、特別枠を卒業して県指定の医療機関で勤務している人は49人いますが、そのうち産科医はわずか2人です。

産科医のなり手不足が課題となる中、県は産科医の魅力を伝えるセミナーの開催などを通してなり手の養成に努めているほか、今回の事故を受けて改めて大学からの派遣体制など対策を協議するとしています。

産科医確保に向け奔走する自治体も

全国各地がこうした産科医不足の問題に直面する中、

医師確保に向けて町をあげて取り組む自治体もあります。

北海道北東部に位置する遠軽町。

人口約1万8700人、面積は金沢市と白山市を足した分よりやや大きいおよそ1332平方キロメートル。

豊かな自然に囲まれたこの町の中心部にあるのが遠軽厚生病院です。

遠軽町や紋別市を中心とする1市6町1村からなる遠紋医療圏の中で、出産を一手に引き受けていた遠軽厚生病院。

しかし2015年、旭川医科大学から派遣されていた医師が大学病院に引き上げたことで、産科医がいなくなりました。

遠軽町の佐々木修一町長は当時、地元で出産できなくなった状況に危機感を募らせました。

遠軽町 佐々木修一町長「360人大体毎年(病院で)生まれていた。それがバッタリ出産できなくなった。地方創生と当時から言われていたが子供も産める場所がないのに地方創生なんてできるわけがない」

そこで佐々木町長がとったのが、電車の中吊り広告を使った産科医の募集。

三大都市圏をはじめ、九州地方や中国地方を走る電車にも広告を載せました。

さらに。

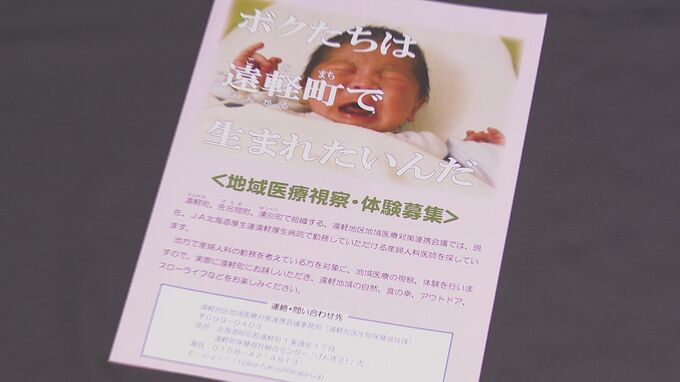

「遠軽厚生病院で勤務していただける産婦人科医師を探しています。地方で産婦人科の勤務を考えている方を対象に、地域医療の視察、体験を行います」

これは、町が全国の医療機関や産科医にあてて出した医師募集のパンフレット。

ダイレクトメールの総数は9700通に上ります。

遠軽町 佐々木修一町長「1万通近く(手紙を)出しまくった。おそらくほとんどは討ち死にしたんだろう。院長や事務長に握りつぶされたと思う」

こうした活動が功を奏し、2016年に常勤医1人が着任。

分娩再開にこぎつけました。

その後も医師の赴任が相次ぎ、一時は3人体制にまで拡充されたものの、退職などもあって現在の産婦人科は1人体制となっています。

地域の産科医療を守ることは産業の維持につながるとして、町の先頭に立って取り組んできた佐々木町長。

しかしこれまでの手段は対処療法にすぎないとして、国に抜本的な対応を求めます。

遠軽町 佐々木修一町長「なんとか1人2人また医師を連れてくることはできるかもしれない。だけどこんなことをいつまでも繰り返していてもどうしようもない。各市町村にまたがる医療機関については都道府県や国が責任を持って対応してもらいたい」

現在遠軽厚生病院で勤務する50代の産科医は、「地域で勤務することで自分があらゆるケースに対応できるため、非常にいい経験になった。地域医療に興味のある医師は少なからずいるはずなので、数年で都市部と地域を行き来するような仕組み作りができないか」と話します。

周りの支援も重要

今すぐ地域に産科医を呼ぶのが難しいとなれば、医師をサポートする周りの体制も重要になります。

石川県では産科医の負担軽減のため、助産師が主体となって妊婦健診や分べんを行う「院内助産」の活用を掲げています。

ベテランの助産師も、医師との連携強化の大切さを訴えます。

助産師 平井ひとみさん「医師と助産師はチームだと思うので補い合うべき。助産師は小さなことでも気になったことはすぐ医師に言う。情報交換することがすごく大事」

野々市市で助産師として働く平井ひとみさんは、病院やクリニックで20年近く勤務してきた経験から、助産師が医師とのコミュニケーションを工夫するなどして連携を深めることで、より安全なお産につながると強調します。

地域医療を支えるには、産科医の育成という長期的な視点とともに、医師の派遣や周囲の支援など、地域の実情に合わせた対策に向け検討を重ねることが必要だといえます。