去年6月、石川県輪島市の市立輪島病院で生まれたばかりの赤ちゃんが死亡した医療事故。背景には奥能登の深刻な産科医不足があります。

地域の産科医療を守るために有効な策はあるのか、現状と対策を検証します。

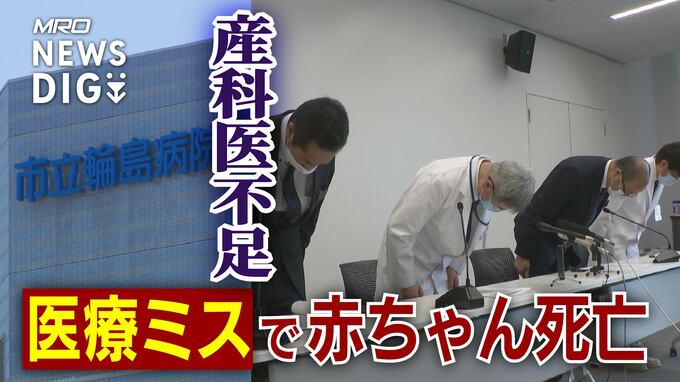

医療事故はなぜ起きたのか?市が会見

輪島市の会見(今月6日)

輪島市 坂口茂市長「ご遺族に対して取り返しのつかないことを引き起こしてしまいました。心よりおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」

今月6日、市立輪島病院で発生した医療事故をめぐり輪島市が会見を開きました。

市によると、去年6月2日の早朝、東京都在住で里帰り出産のため帰省していた妊娠35週の女性が体調不良を訴え入院。

午前中は状態が安定していたため、主治医は早産と診断し、午後から有給休暇を取っていったん病院を離れました。

事故が起きた市立輪島病院

しかしその後、女性は出血が続き、容体が急激に悪化。

助産師の要請を受けて主治医は病院に戻りましたが、情報共有のための意見交換は行われませんでした。

女性は、出産前に胎盤がはがれる「胎盤早期剥離」だったにもかかわらず、主治医はそのことを見抜けず陣痛を促進するための薬剤を投与し続けました。

胎盤早期剥離は、胎児や母親の命が危ぶまれるおそれのある状態ですが、帝王切開を行わなかった結果、赤ちゃんは翌朝死亡しました。

市立輪島病院 品川誠院長「異常な分娩であるという認識が薄れリスク管理が甘くなっていた。現場の医療従事者と情報共有が不十分なため適切な判断と対応ができなかった」