小川キャスター:

原発事故から12年が経って、福島の教訓からできた仕組みが変えられてしまおうとしています。竹山さんはどう感じますか?

竹山さん:

元々経済産業省の中にあったわけじゃないですか。原発事故が起こったので、世の中の空気感などの考えで多分1回独立させようとなっていると思うんです。それを12年経って、元に戻しましょうとなってきている。

おそらくエネルギーは必要で、今のところ原発を動かした方がいいみたいな動きになってしまっているので、多分原発を動かすと思うんです。

でもそうなってくると、その中のプロセスがこれをやっちゃうと、みんなが気持ちよく使えないじゃないですか。またこんなことやりやがったと思う人も、いっぱいいません?それやっちゃうと。

だから、そういう部分をもっと今回、この12年の間に事故も起こしたんだから、そこを丁寧に説明していかなければいけないし、僕も除染土の問題や処理水の問題とか説明する会とかで、教えてもらって、色々やらせていただいているんですけど、まだまだ、なかなか広がらないんですよ。

だから、日本の問題なので、もっともっとわかりやすく、日本の隅々にまでわかるように、説明を尽くしていかないと。

そもそも、嘘から始まってますからね。それでみんな信頼をなくしていますから、ちゃんとしないでどうするんだというのが1つあります。

小川キャスター:

安全神話が1回崩れているわけですからね。

原発政策の大転換 安全性への信頼は

小川キャスター:

そして、二度と原発事故を起こさないということで、今の制度が成り立っている。独立した信頼のおける規制あっての安全の担保だと思うんですけれども、この状況で果たして原発の安全が保たれるのか、疑問を持つ方が多いですよね。

萩原豊 解説・専門記者室長:

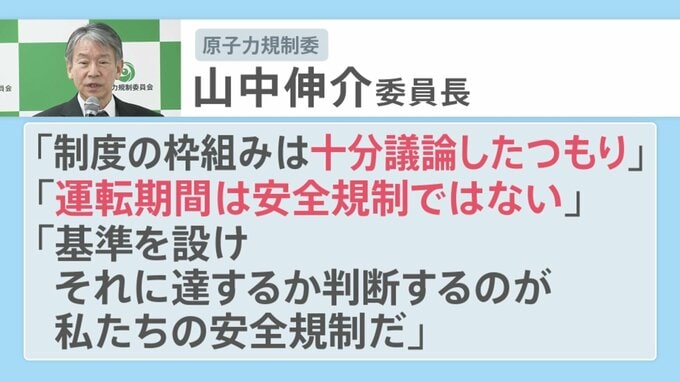

こうした疑問について、先週、規制委員会の山中伸介委員長に直接質問してきました。

「制度の枠組みは十分議論したつもり」

「運転期間については安全規制ではない」

と話をしています。

また、「私たちは原発が何歳であっても基準を設けて、それに達するか判断するのが私たちの安全規制だ」

と答えていました。

ただ、規制委員会の独立性は根本的な問題で、私たちが原発の安全を信頼できるかどうかは本当にここにかかっているのではないかなと思います。

山本キャスター:

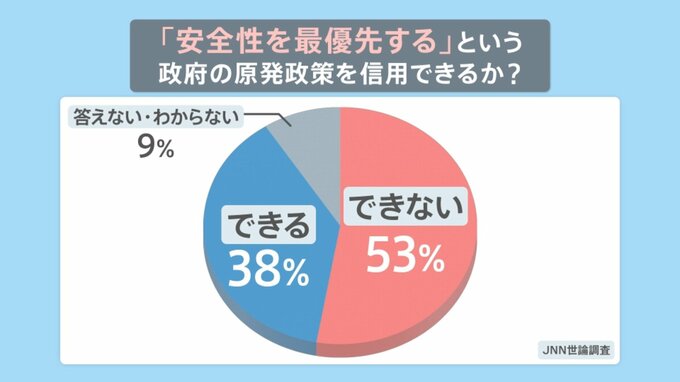

JNNの世論調査を見ていきますと「安全性を最優先するという政府の原発政策を信用できるのか」という問いに対して、「できる」が38%、「できない」が53%と、「できない」が上回っている現状があります。

小川キャスター:

こうした国民の声はどうご覧になりますか?

竹山さん:

やっぱり「できない」という意見が多くなると思いますよね。なぜなら、勝手にいろいろいつもやってんでしょという感じの空気感だけがずっといってるから、実際やっているのか、やってないのかは置いといて。だから、「無理でしょ」「安全性が保たれないでしょ」と思ってる人が結構多いのはしょうがないと思うんです。

だからこそ、何度も言っていますけど、わかりやすく説明をしていかなければ、この問題は何も解決しないと思うし、1個1個丁寧に、僕ぐらいのレベルの人でもわかるくらいのことをやっていかないと、そもそもそんなに興味があるものではなかったわけだから、それが圧倒的に多いわけだから。だから、「今の現状はこうだ、皆さん考えてみてください」という状態にまでみんなで持っていかないと、考えている人だけでどんどんいって、置いてけぼりの感もあったりするから。

エネルギーは必要だから、みんなで考えなければいけない問題ですし、もっともっといろんな人がわかりやすく丁寧に丁寧に説明をするべきだと僕は思います。

小川キャスター:

そして、国民的な議論も進めていかなければならない。その中で原発政策を巡る議論は本当に難しく複雑だからこそ、原発の安全を規制する機関が信頼できるかどうかも大事なわけですよね。

竹山さん:

その前に、まず知ってもらう作業をもっともっとわかりやすくした方がいいと思います。なかなか難しいけど、この問題って。でも、みんなで考えていかなければいけない問題だと思います。

小川キャスター:

かみ砕いて伝えていただきたいということ、そして今後、国会の審議、国会の議論が進められるということになります。これも注視していかなければなりません。