すぐ真似できる「鬼ばば作戦」「フロリダ作戦」

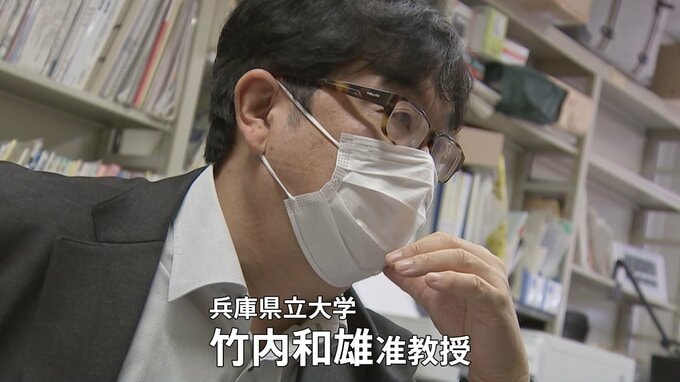

脱スマホ依存キャンプを企画したのは、若者のネット環境に詳しい兵庫県立大学の竹内和雄准教授だ。キャンプが始まると、参加者は毎日2回、竹内准教授と個人面談を行う。希さんは、友人関係もあってなかなかLINEが止められないことを相談した。実はこの悩みは多くの子どもに共通しているという。子どもにとってスマホは面白いだけでなく、学校生活における連絡や人間関係構築のためにも欠かせないツールになっている。竹内准教授は希さんに2つの方法を提案した。

一つは「鬼ばば作戦」。夜、決められた時間になったら、LINEで友達に「ごめん。1時間たったからお母さんが怒ってきた~」と書き込んで会話から抜け出す方法だ。

もう一つは「フロリダ作戦」。アメリカのフロリダではない。「ごめん。お風呂に入らなきゃいけないから」と表明して会話から抜ける(離脱する)「風呂離脱」作戦だという。

自分を見つめなおし、自分で決める「ネットとリアルの目標」

キャンプで習得するのは、もちろんこうした小手先のテクニックだけではない。スマホ依存からの脱却には、生活の根本から変わる必要があり、2つのポイントが強調されていた。

一つは、「リアルの楽しみを知る」こと。キャンプでは料理・釣り・カヌーなど、ネットの世界にはない楽しみを体感できる機会がたくさん用意されている。キャンプ場にはWi-Fiが設置された通称「スマホ部屋」があり一日1時間、自由に使える。だが希さんが訪れたのは初日だけ。LINEをしたくなる気持ちと葛藤しながらも、リアルの楽しさに目がひらかれていったようだ。

もう一つは、「ネットとリアルの目標設定」だ。ネットの目標では、例えば「夜10時にスマホは止める」などを自分で決める。またリアルでも学校生活や将来など、何らかの目標を決める。リアルの目標が何かあれば、ネット依存から脱却しやすくなると竹内准教授はアドバイスする。

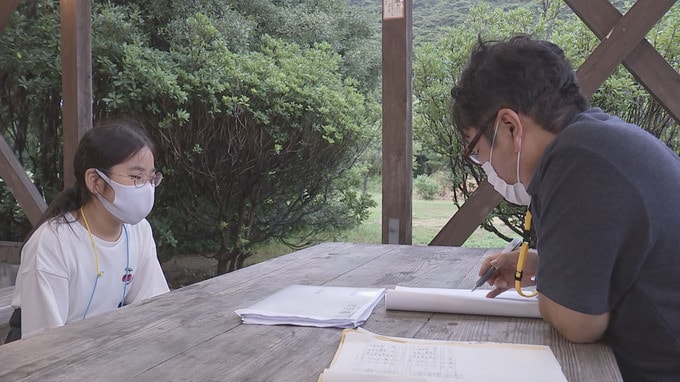

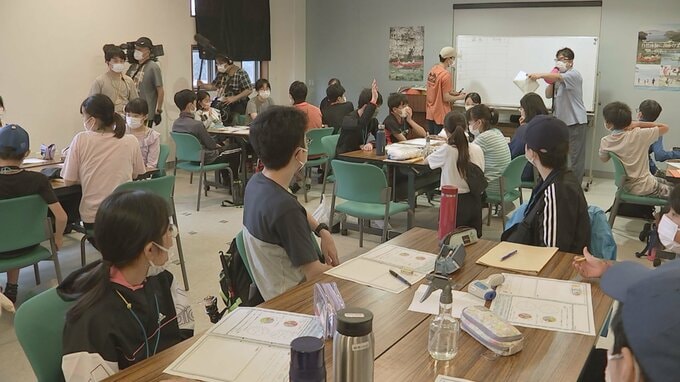

こうしたネットやリアルの目標は、似た境遇の子どもたちとの話し合いや、メンター役の大学生スタッフや竹内准教授との個人面談を重ねながら検討していく。面談では、大学生が「LINEかぁ。楽しいもんね~。私も…」などと共感しながら話す姿が印象的だった。

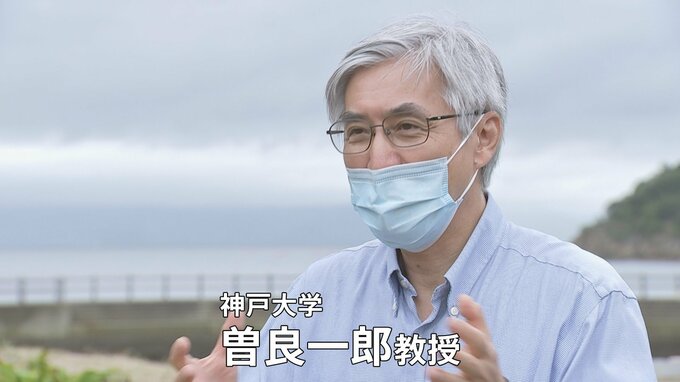

似た悩みを持つ子どもたち、そして、ついこの前まで似た悩みに向き合っていた“お兄さん”“お姉さん”の大学生たちとの話し合いは“自分を見直す”ために有効だとキャンプの運営にも協力する神戸大学の曽良一郎教授(精神科医)は言う。

「こうして集まってお互い相手の中に自分を見るような機会は貴重です。自分の行動や考え、感じていることを、ちょっと離れたところから客観的に冷静に見られるようになる。集団精神療法の発想です」

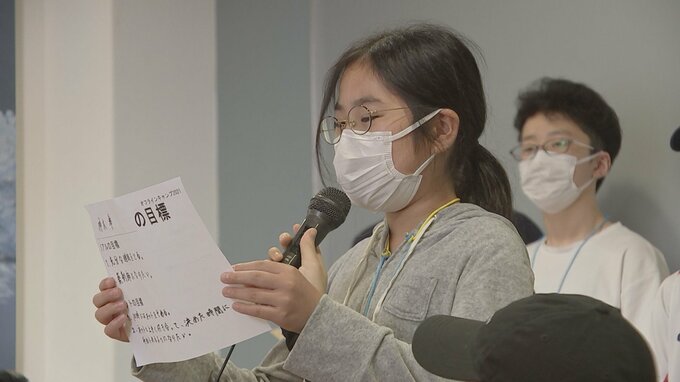

参加者が自らを見つめ直しながら自分で設定したリアルとネットの目標は、キャンプの最終日、ゲストとして離島に呼ばれた保護者たちの前で一人ずつ発表する。

「ありのままの自分で話せる」キャンプで得られた自信

希さんの場合、キャンプをきっかけにスマホ依存からの脱却に成功した。キャンプでは魚釣りなどでリアルの世界の楽しみを実感。スマホの使用時間もコントロールできるようになったという。

さらに、キャンプで話し合いを重ねるうちに、積極的に発言できるようになり、“ありのままの自分で話せる”自信もついたという。

キャンプを終えた後、希さんの自宅を訪ねた。すると、確かに目標通り、夜10時までにスマホを終わらせていた。友人たちには「お風呂に入るね」と自分からLINEで伝えられるようになった。夜はスマホを母親に預け、母親の寝室で充電してもらう。生活習慣は劇的に改善された。キャンプの最終日に母親や仲間の前で発表した将来のリアルの目標「薬剤師」に向かって、勉強にも力が入るようになった。

竹内准教授は言う。「キャンプは万能ではありません。希さんのように何かのきっかけをつかめれば成功しますが、目標が高すぎて失敗し、キャンプから2か月後の日帰りデイキャンプで目標の修正を余儀なくされる子もいます。何度も夏のキャンプに参加して、ようやく脱却できた子どももいます。ネット依存からの脱却は簡単ではありません」