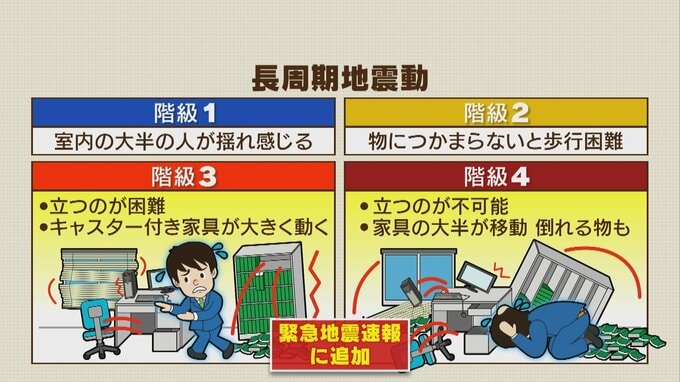

ビルやマンションの高層階が大きくゆっくりと揺れる「長周期地震動」。2月1日、気象庁は、長周期地震動の「階級3(=立っているのが困難、キャスター付きの家具類などが大きく動く)」と「階級4(=はわないと動けない、非固定の家具の大半が移動したり倒れたりする)」が予想される地域も緊急地震速報の発表対象に追加しました。実際、日本では2000年~2022年に長周期地震動「階級3」「階級4」の揺れが合計33回も発生していて、1年に約1.5回は起きている計算になります。「長周期地震動」による揺れの原理はどんなものなのか。 発生した際に私たちはどんな行動を取るべきなのか。日本地震学会の副会長も務める、工学院大学建築学部の久田嘉章教授に聞きました。

縦揺れ・横揺れの後に続く「長周期地震動」 揺れを増幅させる「共振」

―――長周期地震動とはどのような現象なのでしょうか?

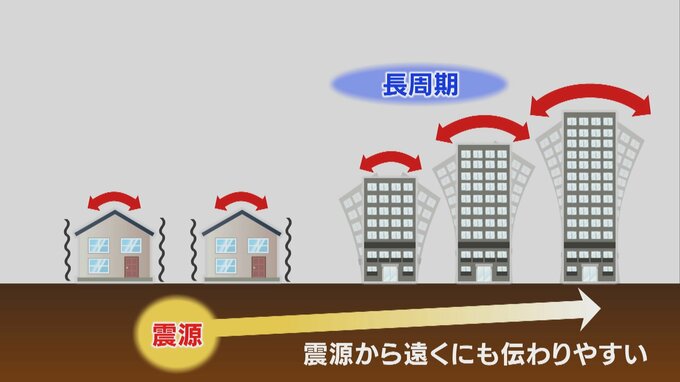

「地震では普通、まず縦揺れが来て、次に横揺れが来ます。周期とは、地面が“行って戻る”時間です。我々が体験するのは、普通は短周期のガタガタとした横揺れですが、長周期というのは、ゆっくりと揺れるんです。ゆっくりした揺れが、始めの縦揺れ・横揺れの後に、長時間続くことがあり、これを長周期地震動と言います」

―――長周期地震動を理解する際に「共振」という言葉が登場しますが、これについてもわかりやすく教えていただけますか?

「建物自体も固有の周期を持っています。地震動が、ある周期で“行ったり来たり”している揺れのところに、高層建築のような周期の長い建物が建っていて、周期が一致するとどんどん成長してくるんですね。それが『共振』と言われています。地震動が“行って戻る”周期と、建物の“行って戻る”周期が一致すると、揺れが成長して非常に大きくなる現象、これが『共振』です」

―――建物が持つ周期は、建物の高さの高低によって差があるということでしょうか?

「一般的には高い建物のほうが周期が長く、低い建物は周期が短いですが、構造によっても違います。鉄骨構造は比較的長い周期を持っていて、RC造(鉄筋コンクリート造)は硬いので比較的短い周期を持っています。単純に高さだけではなくて、構造でも決まります」

―――一般的には、地震を捉える際に「マグニチュード(地震の規模)」や「震度(ある場所における揺れの強さ)」という言葉を使うケースが多いですが、「震度」という指標で長周期地震動の揺れの大きさを表現することは難しいのでしょうか?

「少し難しいんですね。震度は、短周期の揺れがターゲット。低い建物がどれだけ揺れて被害が出るかというのがターゲットなので、長周期だと周期がずれてしまうんですね。そのため、震度ではなく『長周期地震動階級』という指標を気象庁が導入し、それを使いましょうということになっています」

―――「長周期地震動階級」には4つの階級がありますが、階級1や階級2であっても甘く見てはいけないのでしょうか?

「そうですね。基本的には『長周期地震動階級』は、観測点が置かれている場所の地面での揺れなんですね。その場所が偶然それほど大きな揺れでなくても、気象庁の観測点がない少し離れたところに高い建物があると、地面があまり揺れなくても、上の階が共振現象で大きく揺れることがあります。階級1というのはあくまでその地域の代表点での値であって、別の場所では大きく揺れる。特にビルの高い場所は大きく揺れる可能性がありますから、注意した方がいいですね」