■「実際の経験が物を言う海域」

ホラン千秋キャスター:

「ベテランでも難しい」というお話がありましたが、ある程度の知識があってもこの辺の海域というのは運行・航行するのが難しいということなんでしょうか?

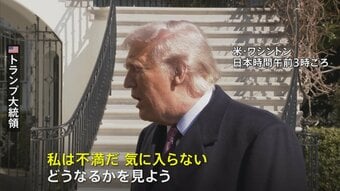

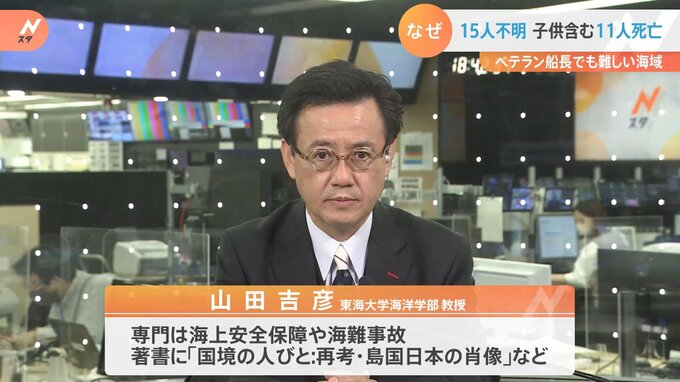

東海大学海洋学部 山田吉彦 教授:

知識だけでは乗り越えられない、実際の経験が物をいう海域だと思います。

ホランキャスター:

経験によってどのようなことが分かってくるのでしょうか?

山田教授:

海流によってどこに流れていくのかとか、この風の時は、どこに船は持っていかれてしまうのか、ということが経験によって分かってきます。また、隠れていても岩場のあるところというのを把握しているということも重要になってきます。

井上キャスター:

今おっしゃった点というのは捜索活動が難航するところにも繋がるのですか?

山田教授:

捜索活動で一番捜索に役に立っていただけるのは、漁師の方なのですね。地元の海を知り尽くしていて行動ができるということで。

ただ漁期でもあるということも含めて、また数にも限られていますので、なかなか難しい。しかも海流がどんどん変わっていくので、実際に船がどこに沈んでいるのかということすら、なかなか見つけることが難しいと思います。

■「時間的にも矛盾が生じる」会社側の管理体制に問題は?

井上キャスター:

「 KAZUⅠ」の元船長が「この運航会社の社長は、海のことも船のこともあまり知らないんだ」と言っていましたが、こういったことは、ありえることなのでしょうか?

山田教授:

運航会社の社長自体は、必ずしも海のプロとは限らない。ただ今回、私が一番の問題と感じているのは、運航会社の管理体制ですね。船の管理をこの会社は、ないがしろにしているようにも感じられます。

連絡がもっと密に取れるはずなのに。例えばなぜ、最終的には携帯で連絡を取ったのか。本来は無線で連絡を頻繁に取り合ってるはずなのですが、どうも時間的にも矛盾が生じています。どれだけ管理してたのかということを疑問に感じます。

ホランキャスター:

これから先、ゴールデンウィークなどで海のレジャーでこういった観光船を利用される方も多いと思います。もし何かあったときに命を守るために、どんなことを気をつけておけばいいのでしょうか?

山田教授:

まず大半のクルーズ船の会社はしっかりしています。ネット等でしっかりとした情報をとって安心できる船であるということを確認とっていただきたいと思います。

井上キャスター:

大半がしっかりしている、むしろ、もしかしたらしっかりしていない会社があるかもしれないけれども、そこは国なり、何かチェック体制が必要で。あとは会社独自で単独の船で運航するだけではなくて、複数の船でのルール作りが絶対的に必要な気がします。

山田教授:

ローカルルールをしっかり作って、それを国も管理していっていただきたいと思います。

井上キャスター:

基本、国は管理をしてるわけですね?

山田教授:

ローカルのルールまではしていませんが、全体のルールの管理を行っています。

井上キャスター:

それとプラスアルファで地域のルール作りが必要ですか?

山田教授:

不可欠だと思います。