ロシアの侵攻から10か月。ウクライナでは極寒の今も停電が続き人々は過酷な生活を強いられている。長引く戦争は、子どもたちの心にも暗い影を落としていた。空襲警報が出されるたびに地下のシェルターに避難を強いられる小学生たち。その一日に、報道特集の村瀬キャスターが密着した。

■戦時下で変わった子どもたちの日常 学校には“地下壕”が

長引く戦争は、子どもたちの日常を大きく変えた。キーウ市内にあり、幼稚園を併設する「シャイヴォ小学校」を訪ねた。

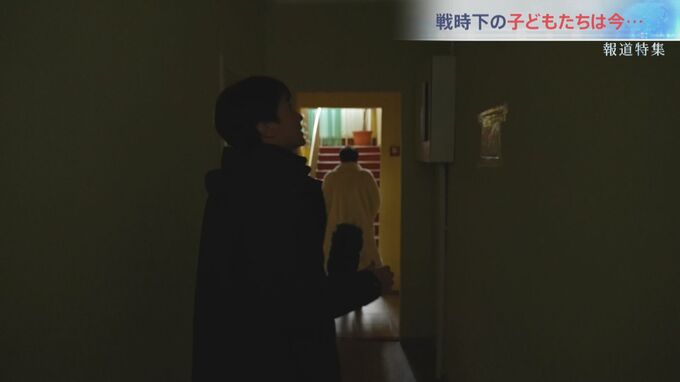

村瀬健介キャスター「今、学校の中に入ってきましたが、今停電中ということで、廊下の電気も全くついていません」

キーウ市内の学校は、9月に対面授業を再開した。しかし、夜間の数時間しか電気は供給されず、日中は停電が続いている。そのため暖房器具も使えないという。

村瀬キャスター「こちらが2年生の教室だということです」

生徒「おはようございます」

先生「どうぞ、ご挨拶してください。日本からお客様が来ましたよ」

生徒「こんにちは」

この学校には300人の生徒が在籍しているが、自宅でリモート授業を受ける子も多く、登校するのは半数程度。戦闘の激しい地域から避難してきた子どもや、父親が兵士となり家にいない子も少なくないという。

ーー学校は好き?

ワレリアちゃん(7)「友達がいるし、優しい先生もいるし、勉強が好きです」

ワレリアちゃんの父親も戦地にいる。その父親から連絡があり、もうすぐキーウから避難するという。

ワレリアちゃん「ママと一緒に他の国に行きます。戦争に行っているパパが、『お正月とクリスマスには状況が悪くなるので外国に行きなさい』とママに言いました」

ーーどこに行くの?

「ラトビアへ行きます」

ーーパパが戻ったら最初に何がしたい?

「一緒にいたいし、ハグしたいし、公園に散歩に行きたい」

学校の地下には…

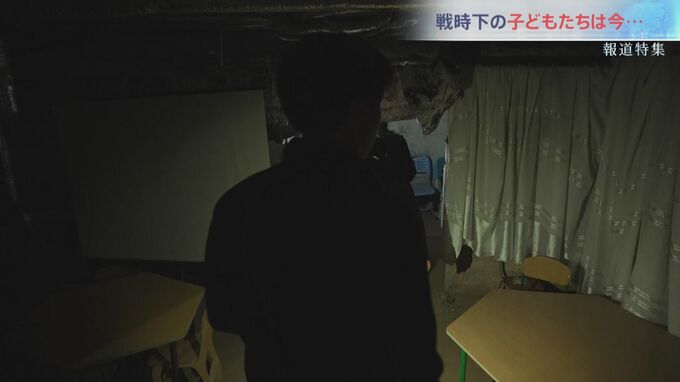

村瀬キャスター「学校にも地下壕が備わっていまして、空襲警報が鳴ると、子どもたちは地下壕の方に全員避難するということなんです。真っ暗です」

教室の半分ほどのスペースに机が並べられていた。日の光が届かず、停電中は真っ暗になってしまう。

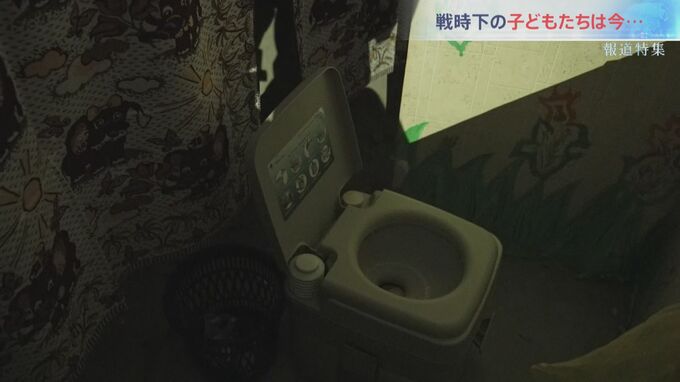

奥には簡易トイレも設置され、長いときには5時間も、ここで過ごしたことがあるという。

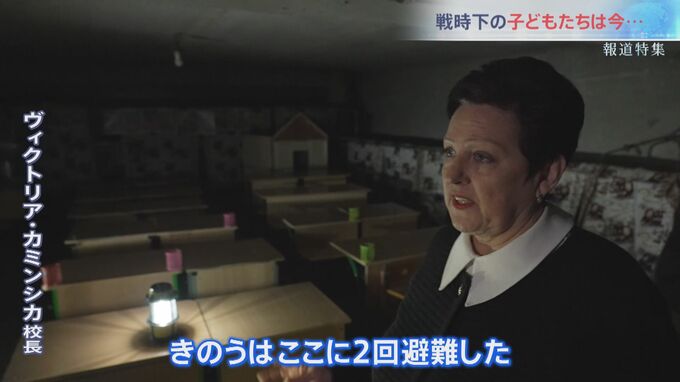

ヴィクトリア・カミンシカ校長「きのうはここに2回避難しました。私たちの課題のひとつは、子どもがここにいるときいかに良い精神状態を保つかです。そのために、できるだけ慣れている教師や友達と一緒にするようして、電気があれば普通にここで勉強もしますし、アニメなどもみせます」