「安定財源の確保について幅広く検討を行い、子ども予算の倍増をめざす」

2022年1月、岸田総理は国会でこう宣言した。厚生労働省によると2022年1月から9月までに生まれた子どもの数は59万9636人(速報値)。今のペースで推移すると、2022年の出生数は80万人を割り込み、統計開始以来過去最少となる可能性がある。

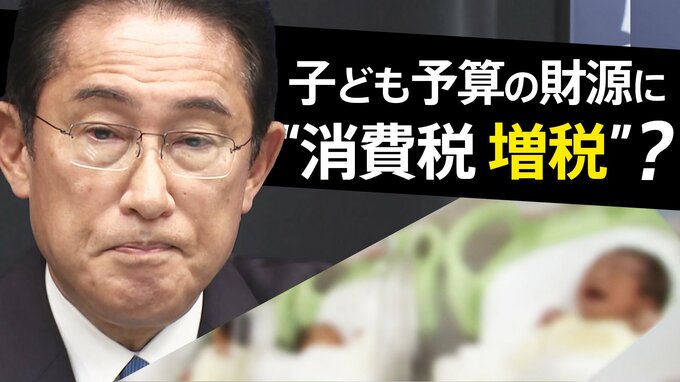

この難題に政府がどう立ち向かうのかー。取材を進めると聞こえてきたのは、「子ども政策こそ、消費税の増税による財源の確保が必要」という声だった。

■子ども予算倍増 財源は?

「子ども予算の倍増」。そもそも、どの数字をベースとして「倍増」なのか、岸田総理は明確にしていないが、2023年4月に発足する「こども家庭庁」が来年度に必要な予算として要求している「約4.7兆円」や、今年度当初の少子化対策予算「約6兆円」などが考えられる。どちらにしても、岸田総理の言葉通り「倍増」となると、少なくとも5兆円規模の上積みが必要となる。

5兆円規模の安定財源の確保は容易ではない。岸田総理は2022年10月、国会で「来年度の『骨太の方針』(国の経済財政政策の基本方針を示す文書)で倍増への道筋を示す」と発言し、今は財源についての議論が進んでいない状況だ。

■カギは「児童手当の拡充」「所得制限なし」に踏み込めるか

岸田総理が本部長を務める「全世代型社会保障構築本部」。子ども政策のベースは、ここで検討が進められている。

12月、その進捗状況を聞くため本部の幹部の元を訪ねると、こう熱弁をふるった。

「子ども政策で本気度を示したいのなら、児童手当の拡充に踏み込むべきだ」

現在の児童手当は3歳未満に1万5000円、それ以降は中学校卒業まで1万円が支給される(第3子以降は3歳から小学校卒業まで1万5000円に増額)。

ただし所得制限があり、年収が上限を超える場合は特例給付として支給額は5000円に減額される。さらに2022年10月から、年収1200万円程度を超える高所得者には特例給付が廃止されている。

同幹部は具体的な拡充策として「第1子・第2子・第3子と段階的に支給金額を引き上げ、さらに所得制限は撤廃するべき」だと強調する。