米財務長官が金融政策をけん制?

一方、為替をめぐっては、10月27日に行われたベッセント財務長官と片山さつき財務大臣の会談が注目された。

ベッセント氏は以前「日銀は後手に回っている」と発言。

会談でも“円安けん制”の話が出たのか聞かれた片山大臣は「直接的に金融調節をどうすべきかという話は全然出ていない」と話したが、28日、アメリカ財務省はベッセント氏が会談で『アベノミクスの導入時とは状況は大きく変わっており、健全な金融政策の重要性を説明した』と明らかにした。

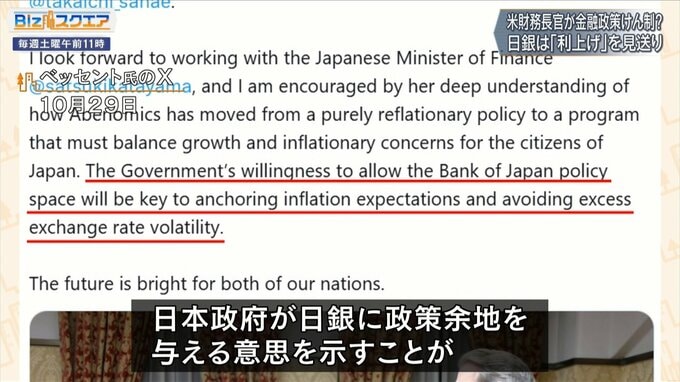

さらにベッセント氏も29日、SNSに<日本政府が日銀に政策余地を与える意思を示すことが為替レートの過度な変動を回避するカギになるだろう>と投稿した。

“けん制”も日銀「金利据え置き」

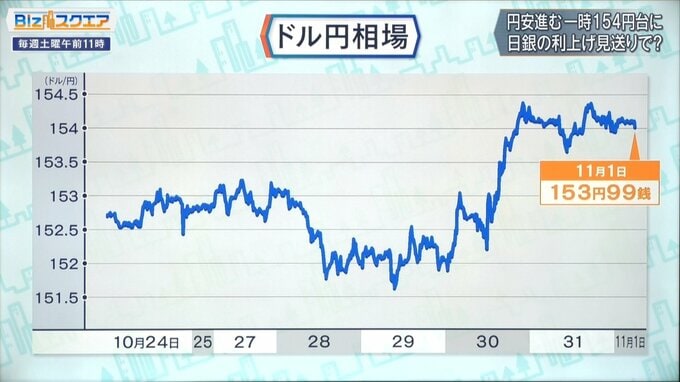

直前の日米財相会談でさらに注目を浴びることになった日銀の金融政策決定会合だったが、30日「0.5%としている政策金利を6会合連続で据え置く」ことを決めた。

背景にあるのは、“トランプ関税の負の影響”だ。

【日銀 植田総裁発言要旨】(30日)

▼海外経済などは不確実性が高いので“もう少しデータを見たい”

▼来年の“春闘の初動のモメンタム”がどうなるか情報を集めたい

▼納得がいけば“政治状況にかかわらず”金利を調整する

ただ、「以前よりは利上げに前向き」と評価するのは、マネーマーケットの現場の視点から金融政策を分析する加藤出さんだ。

『東短リサーチ』社長 加藤 出さん:

「マーケットが期待していたほど12月・1月の利上げを植田さんが強く示唆しなかったことでハト的だという解釈が多くて円安が進んだ。ただ10月3日の植田さんの講演は大変慎重で利上げには三つのポイントがあるという言い方までしていたが、今回は『もう少しデータを見たい』と距離感が縮まっている言い方でもある」

――日銀の会合前にはベッセント財務長官による異例の円安けん制もあった。そもそも他国の閣僚が先進国の金融政策に、まして金融会合の直前に言及するなどというのは異例

加藤さん:

「ちょっと内政干渉的な感じもあるが、一方でベッセント氏の言い回しがだんだんエスカレートしている。8月は単に『日銀のインフレ抑制が遅れているから実態に合わせた金利を運営しなさい』という言い方だったのが、10月中旬になると『金融政策が適切なら為替レートは適切なところに行く』と為替レートへの言及が直接的になった。29日は『日本政府は日本銀行に政策余地を』と政府が日銀に利上げさせようとしていないじゃないかという指摘になっている」