矯正・更生ではないアプローチ

――戦闘員たちの心をどうやって解きほぐすんですか?

永井陽右氏:

一般的には矯正は、認知の歪みを正すみたいな発想ですが、私はそうじゃなくて、戦闘員たちのいろんな思いに向き合います。仲間や家族を殺された経験から、命より復讐が大事という思いを持ってる人が多い。

――最も重要視してるのが一対一の対話。

永井陽右氏:

私は裁判官でも警察でも親でもない、究極の第三者として、果たして人を殺してはいけないと言えるのか。言ったとしても、空虚ではないか。ひとりひとりが抱えている思いをつぶさに見ていく。不条理を何とかしたい、身近な人が殺されてこの気持ちを晴らしたい、こんな世界をリセットしたい、みたいな強い思いは、いろんな可能性に繋がるんです。私も社会的にいいことしてるように見えるかもしれないけど、思いとしては、こんな社会でいいのか、大人たちは口ばっかりだ、っていう強い思いに向き合って、一緒に考えて形にしていこうよというのが我々流。自爆テロや武力で戦うのか、ユニークな平和の担い手として、憎しみの連鎖を踏まえて新たなアプローチを一緒に作っていこうなのかと。例えば「脱過激派」の研究として、過去をさかのぼって何を起点に過激化していったのか、ということから介入していくが、我々は、過去はあんまり聞かない。喋りたくなかったら聞かない。むしろこれからのこと、今思ってることを聞きたい。そういう視座でアプローチする人はいない。普通は「お前どうだった、何やった」って調べるけど、私たちは「今どんな感じ? 飯食ってる?」みたいな感じで、同じご飯を食べながら話す。

戦う若者が平和な未来を描くために

永井陽右氏:

そういうところでは、マジョリティーが若者。一方、平和な場所では「若者は大事、若者の声が大事、明日のリーダーだ」って言うが、紛争地の若者は取り残されてきた。だから、一緒に世界を変えようっていうのが本当の思い。

――その若者たちがどんな風に変わっていくんですか?

永井陽右氏:

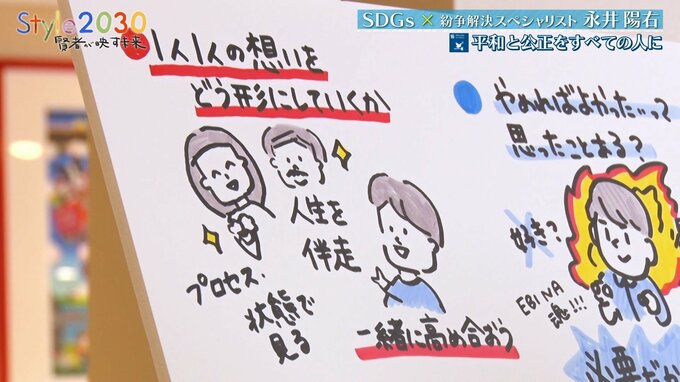

人それぞれです。100人いたら100人違う。これまで3000人近く受け入れてきましたが、洋服屋さん、コック、我々みたいなNGOで働く人、バナナ作ってる人もいます。ひとそれぞれ。1人1人が実現したいこと、思いをどう形にするかを一緒にやっていく。

戦いから“平和をつくる”当事者へ

――永井さんが向き合っていて、この人は変わった、みたいな瞬間はありますか?

永井陽右氏:

こういう分野を「脱過激化」というが、何をもって「脱過激化」というのか。これは点じゃなくてプロセスです。この人は脱過激化した、じゃなくて、脱過激化している状態であるとしか定義できない。それが正しい理解です。これから続く人生をどう生きるかまで伴走する。「大丈夫か?」じゃなくて、「お前が世界を変えるんだ、平和の担い手だろ」っていうのが我々。刑務官に止められても熱い対話でやる。お前の人生はお前のもの、俺は親じゃない、俺も俺の人生がある、一緒にやろう、って対等にやっている。

うっ屈していた青春時代

――ソマリアを中心に世界各地の紛争地に赴き、テロ組織の構成員や武装勢力の戦闘員の社会復帰支援を行っています。常に命の危険と隣り合わせの仕事をなぜ選んだんですか?

永井陽右氏:

少年時代は社会や地域で問題側、平たく言うと荒れていた。近所から「永井さんちは大変」ってレッテル貼られて、期待も何もなく、反発心がものすごくありました。

他国の現状を知り生き方に変化

――どんなきっかけで変わったんですか?

永井陽右氏:

高校2年の夏、インターネットで太平洋の島国ツバルが地球温暖化により、海面上昇で沈むってニュースを見ました。勉強してなかったから、3日でドボン、全員死亡みたいなイメージを持っちゃって、すごい国があるなって。クソガキだったけど、一気に人が死ぬことにに対して、何かできないかと。金もない、英語も喋れない、外国人とも接触したことないけど、なんかできないかって漠然と思いました。それまでRPGみたいに自分は主人公、他人を村人だと思ってたけど、ツバルの件で1人1人が主人公なんだって気づいたんです。他者に自分は何してきたかってリアルに感じて、人から言われるのではなく、自分で、駄目だなって思ったのがきっかけです。

大人への反発が紛争解決の道へ

永井陽右氏:

そして、浪人して2011年に大学に入ったら、東日本大震災があって、気仙沼と陸前高田でボランティアしました。その時、ソマリアで2011年だけで、大干ばつで26万人が死んでると報道を知りました。東日本大震災の20倍もの人が死んでるのに、地球で一番危険だから行けない、無理だって。日本中、世界中が東北頑張れ、日本頑張れって言うけど、同じ人間なのに危険だから見捨てるんだ、って。大人たちは口だけでフェイクだから、俺がやるっというのが、原点です。

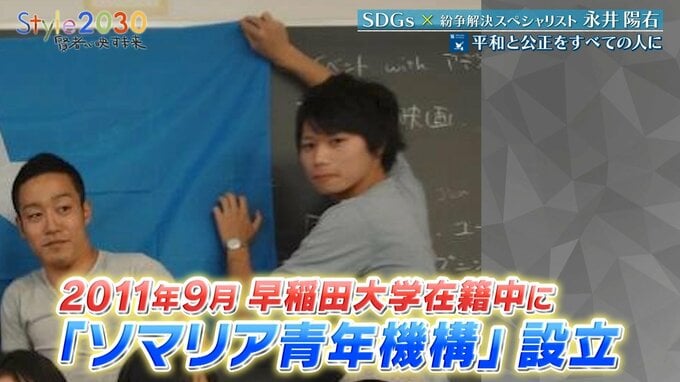

そして2011年9月。永井さんは、早稲田大学在学中に「ソマリア青年機構」を立ち上げる。

しかし、周囲の大人の反応は冷たかったという。

永井陽右氏:

ソマリアみたいな難しいところは、英語ペラペラ、10年の経験、修士号がないと話にならないと言われた。でも言っているあなたはやってないですよと。英語ペラペラ、10年の経験、修士号なんて腐るほどいるのに、誰もやってない。本質は難しいけど誰かがやらなきゃいけない問題を誰がやるか、ってこと。博愛的だなんて勘違いされるけれど、全然そうではなくて、社会や世界の決め付け、レッテルに反発してるだけ。それが一貫している。心を入れ替えてやろうとしたら、大人たちが口ばっかり、嘘をつく。だから俺がやる、なぜならお前ができないからだ、って学生時代は突っぱねていた。

――ソマリアは危険ですよね?

永井陽右氏:

退避勧告レベル4で真っ赤っか。大使館からスクロールしきれない長編の怒りメールが来て、要約すると「行くな、ふざけてんのか」と。でも、偏差値60以上の高校で優秀で、近所に「こんにちは」と挨拶する好青年だったら、たぶんやってなかった。アンダードッグで、レッテル貼られて邪魔もの扱いされてきたから、精一杯反発してこうなった。