本日の賢者は、テロと紛争の解決を目指し活動する永井陽右氏。永井氏はアフリカのソマリアや中東のイエメン、パレスチナといった紛争地で、テロ組織の構成員や戦闘員の脱過激化と社会復帰を支援しています。14年にわたり最前線で活動し、2016年にはケニアでソマリア人ギャング組織の解体に成功。約170人のメンバーが新たな人生を歩み始めました。現在はNPO法人を立ち上げ、国連機関や現地政府の政策立案にも携わっています。永井氏がSDGsの視点から2030年を見据えた新たな価値観と生き方のヒントを語ります。

テロリスト・戦闘員の若者に別の生き方を

――この番組では、ゲストの方に「私のStyle2030」と題し、SDGs17の目標の中からテーマを選んでいただきます。永井さん、まずは何番でしょうか。

永井陽右氏:

16番の「平和と公正をすべての人に」です。

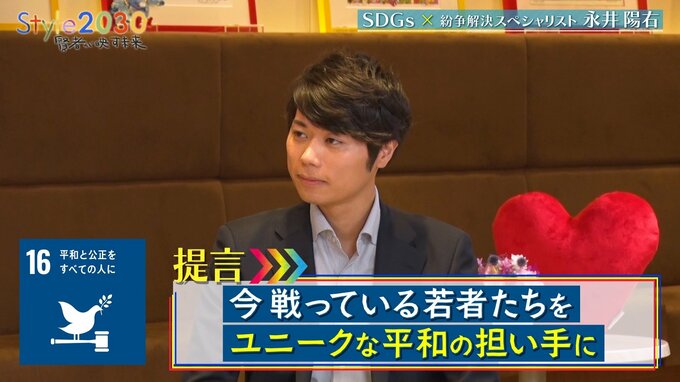

――16番「平和と公正をすべての人に」の実現に向けた提言をお願いします。

永井陽右氏:

今、戦っている若者たちをユニークな平和の担い手にしていくことです。

――今、戦っているって、例えばどんな人たちですか?

永井陽右氏:

社会のために戦っていると言う人もいますが、もっとリアルな、紛争地で反政府武装勢力や非国家武装組織で戦っている若者たちです。そうした組織のマジョリティーは実は若者なんです。彼らを脅威やリスクとして捉えるだけでなく、ユニークなポテンシャルを持った、まだ見ぬ平和の担い手として捉えることです。

――テロ・紛争解決スペシャリストという肩書と、こうやってお話しされる雰囲気とのギャップを感じます。具体的に何をされているんですか?

永井陽右氏:

私は自分でこの肩書を名乗ってるわけじゃなくて、いろんな人に言われるだけです。医師や看護師みたいなわかりやすい名前がないので、どう呼べばいいか話していたら、テロ・紛争解決スペシャリストでいいんじゃないかって。でも、あんまり納得してなくて、NGO代表とかでもしっくりこない。紛争地におけるおせっかい、みたいな感じですかね。対話の場を作っていくのが仕事です。

――国連や政府の職員ではなく、独立したNGOを運営されているんですよね?

永井陽右氏:

そうです。日本生まれの非常に独立したNGOの代表を務めています。NGOのプロとして国連やビルの大学、財団、日本政府、イギリス政府、アメリカ政府とも仕事してます。いろんな方と協調しながらミッションを達成しています。NGOど真ん中の、ピュアな人道・人権の真正面の活動、その中で紛争の解決を日本からやってやろうというところですね。

永井さんたちの活動は、テロ組織や反政府武装組織の戦闘員に投降を呼びかけ、社会復帰を促し、テロや紛争に関わる人を減らしていく取り組みです。具体的には相談窓口の電話番号やテロ組織から抜け出す方法を記したチラシを配り、逃げ出す手助けやその後の暮らしの支援をします。ソマリアの中央刑務所では、テロ組織で活動していて捕まった戦闘員の支援もしています。

永井陽右氏:

アルカイダ系のテロ組織にいた戦闘員たちが入っているので、そういう人たちの支援をし、イエメンの捕虜収容所では、フーシ派の戦闘員を対象に取り組みをしています。地球上では、まず刑務所に入れる人がいないし、アル・シャバーブのような組織の戦闘員を対面でプログラムするなんて、うちしかやってないです。難易度も高いし、そもそも許可されない。イエメンでもそうだが、捕虜収容所に外国人を入れるなんて普通はあり得ない。捕虜たちを出すということも、地球上では私たちしかできてない。でも、独立して14年間一貫してやってきたから、情報機関も調べ上げて「変わった日本人だ」と認めてくれます。

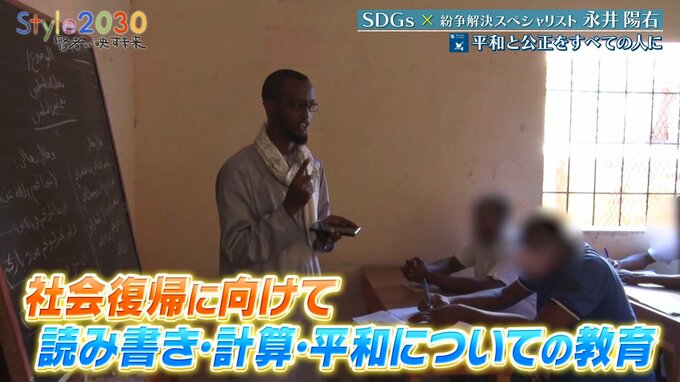

――どんなプログラムを提供しているんですか?

永井陽右氏:

教育プログラムや社会復帰プログラムです。読み書きできない人が半分ちょっとぐらいで、武装勢力は洗脳しやすくするために読み書きをさせない。だから、読み書きや算数、社会、国語を毎日やっている。職業訓練ももちろんする。

社会復帰に向けて、読み書き・計算・平和についての教育のほか、職業訓練もする。家具製作や太陽光パネル設置など、現地の需要に合わせて知識と技術を、1年かけて習得できるようサポートする。

なぜ「紛争地の刑務所」へ入れたのか?

――ソマリアの刑務所にたどり着くまでのプロセスはどうやって?

永井陽右氏:

交渉につぐ、交渉。日本でも最高警備刑務所に外国人を入れるなんてあり得ないですよね。それと同じで、重大な組織にいた戦闘員に会わせるだとか、教育させるにしても、非常にハードルが高い。非常にニーズがあって、紛争解決には彼らが鍵なのに、誰もアクセスできない。だから、そういう人たちは取り残されてきた。なので、軍も情報機関も省庁のお偉いさんも含めて、あの手この手で、とにかく交渉です。プラス日本人であることがポジティブに捉えられます。イエメンの捕虜収容所では「アメリカやイギリスの組織なら許可しなかった」と言われたし、パレスチナのハマスのシニアリーダーからは「ユダヤ教でもキリスト教でもイスラム教でもない、お前を信じよう」と言われたこともあります。独立していること、かつこの道で一貫してやっていること、そして日本人であることが大きな要素になっている。

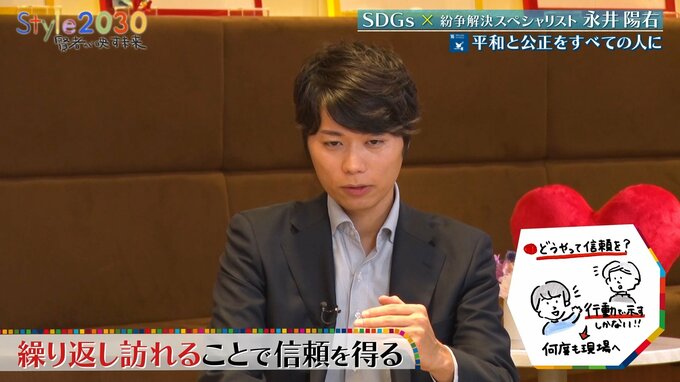

繰り返し訪れることで信頼を得る

――にこやかに話されてますけど、簡単じゃなかったですよね?

永井陽右氏:

簡単ではなかった。疑われますよ。なぜアクセスしたいんだ、スパイか、日本の情報機関の手先か、と思われたこともあります。でも、実は何度も行くことで信頼が築けます。ポンと1回だけ車列で行ってスーツ着て、写真撮って帰るだけのようなことはせず、何度も行く。1個の命と自分の命は同じだから、いつ命を落とすかわからない軍や仲間と同じリスクを背負い、同じ土俵に立つ。

――同じ危険の中に身を置くことで、言葉に説得力が生まれるのか。

永井陽右氏:

受刑者や投降兵も「またあの日本人だ」と見てくれます。数え切れないほど通い続けたからこそ、できる。