言った事は曲げない不屈の信念

――自爆テロや襲撃の危険もあるのに、やめようと思わなかったですか?

永井陽右氏:

一度言ったことをやめるのはダサい。言葉を選ばず言うと、すごく嫌ですけど、言った手前やらなきゃ恥ずかしい。つらいことや怖いこともあります。やめて楽な道に行くということはとりたくない。

――怖いけど、行くしかない?

永井陽右氏:

現場に行く時は毎回憂鬱で、楽しくない。いつも遺書兼引き継ぎ書をUSBに入れて更新する。

――楽しくないじゃないですか?

永井陽右氏:

小さな楽しみはありますが、SDGs時代やYouTube全盛期に、「好きなことやって生きよう、得意なことを生かそう」と言われるけど、異議ありという人はいないが、全人類が好きなことやったら地球1個じゃ足りない。武力紛争やテロの問題なんて、好きで得意な人いる? 頭痛い問題。好きでも得意でもない、金にもならないけど、必要なことを誰がやるのかということを問いたいし、問うべき。武力紛争だけでなく、多くの人が得意ではないし金にはならないけど必要なこと、それを誰がやるのか。それが問われる時代。私は好きでも得意でもなかったけど、最近ちょっと得意になりましたが、必要だからやる。それが柱にある。だから、嫌だな、好きじゃないな、ってなっても、織り込み済みでやっている。

――続いてお話しいただくテーマは何番でしょうか?

永井陽右氏:

4番の「質の高い教育をみんなに」です。

――普通の教育じゃない気がしますね。SDGs4番「質の高い教育をみんなに」に向けた提言をお願いします。

共感だけで人間を判断しない

永井陽右氏:

共感できない他者の捉え方を考えることです。

――今の教育は、決まった価値観やスタンダードを守ることを押し付けがちだが、型にはめた後に変えていくのでは、物足りないということか。

永井陽右氏:

共感が大事、共感経済、共感マーケティングと言われるが、なんでも「共感」がいいとされている。その中で、共感されにくい人々や問題をどう認識すべきか、考えるべきか、それがテーマです。子供や難民、子供兵には情動的な共感が出やすい。それはそれでいいが、問題は共感が難しい人、戦闘員や大人の犯罪者をどう見つめるか。もっと問われなきゃいけないと思う。

――どうやって見つめるべきですか?

永井陽右氏:

共感の射程で物事を考えるのではなく、権利の射程で考えるべきです。平たく言うと人権。人間なら誰でも持ってる権利は、共感しようが理解できようができまいが、あるはず。でも、そこがおざなりにされてる。圧倒的に共感できない、理解できない人を前にすると、「こいつは駄目だ」「人間じゃない」「悪魔だ」って思考になりやすい。でも、その果てには憎しみの連鎖、負の連鎖が生まれる。だから、どう抗うか、どう乗り越えて新たな豊かな価値を作れるかを追求したい。

人間だからこそ希望を見出せる

――彼らこそ「人を人と思っていない」という批判が出る場合、どう乗り越えますか?

永井陽右氏:

人の中にまだ見ぬ可能性があるって視座で見るんです。人間じゃない、あっち行け、って言っても、同じ世界にいる。それなら、人類として、もっと良いものをお互いに作れないか、って探る方がいい。

――そういう見つめ方は訓練が必要だ。

永井陽右氏:

訓練というか、オートマティックにはできない。私もみんなも全員、人間はそう。だから、「抗う」という単語を使っている。共感やオートマティックな情動に「抗う」のが人間の醍醐味。希望をもっとベースに生きていきたい。絶望や怒りに身を任せるのは簡単だけど、人間はもっとできる。

――紛争地の現場に行くと、想像を絶する絶望や怒りが渦巻いてる。でも、何とかできる、未来に希望が生み出せる…本当にそう思ったのか?

永井陽右氏:

現場に行けば行くほど、関われば関わるほど、見えてくるのはただの人間だということ。当たり前だが、いろんなラベリングやレッテルを取っ払って、1人の人間として向き合うと、ただそこにいる存在が見える。なら、いろんなことができるんじゃないかと思う。紛争学や紛争解決を勉強してきたが、そこで学んだのは、対話ができる相手なら解決法はたくさんある、でも、対話ができない相手だと紛争解決の教科書がない。対処はどうするかという話になる。教科書はないけれど、紛争は解決しなければならない。そんな時、鍵は相手が人間であること。人間なら可能性がある。一緒にああだこうだやってく中で、いい例が生まれてきたから、意外とそうなんじゃないかって。

――日本の皆さんにも通じるメッセージですね。今の日本は生活も苦しいし、余裕がないとそういうことに目が行きにくい。

永井陽右氏:

紛争地に行くのが偉いというわけじゃない。国際的な紛争地に行くことがいいとは大人になるにつれ思わなくなった。1人1人の環境や生活や社会の中で、どうあるか、何を考えるか、やるか。強い情動・感情がいろんなものをドライブすることはわかるが、その果てに何があるか。日本だけではなく、世界中、地球自体が厳しい状況だから、人類として、一人の人間として、どっちに向かうか。やるまではいかないまでも、どう他者を見つめるか。SNSでも、人として共感できない、思えない人をどう見つめるか。それが紛争解決や紛争が起こりにくい社会に地続きで繋がる。大真面目にそう思います。日本でも海外でも紛争地でも、人間を考えるのは一番重要なことです。

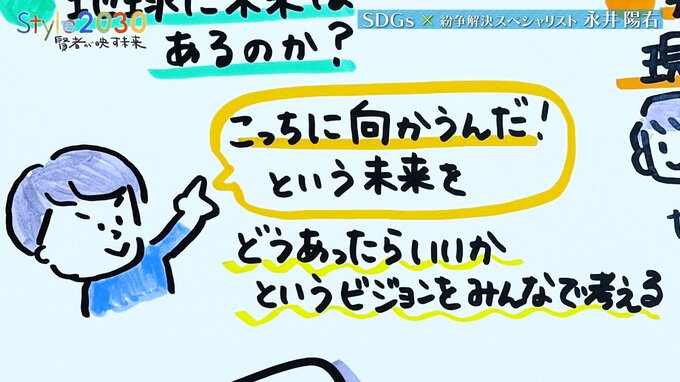

――グラレコの記録をご覧になっていかがでしたか?

永井陽右氏:

感無量です。なるほど、よく書いてくれて、本当に嬉しいです。

――改めて、永井さんが考えるSDGsとは何ですか?

永井陽右氏:

SDGsは大きなビジョンです。人類が難しい時代にどっちに向かって進むか、何をみんなで考えて実現するか。その指標がSDGsです。みんなで向かう方向を定期的に議論して決めて、そっちに向かってみんなで歩んでいく。それが今後も続いていったらいいなと思います。

(BS-TBS「Style2030 賢者が映す未来」2025年8月17日放送より)