2026年春闘への影響は?

また、最低賃金の引き上げ実施は毎年10月からだが、2026年の春闘にはどのような影響があるのだろうか。

矢嶋さんは、今回過去最大となった引上げには「政府のメッセージ」が込められていると見ている。

『ニッセイ基礎研究所』エグゼクティブ・フェロー 矢嶋康次さん:

「今の生活の実感で、使うお金は10%ぐらい上がっている印象があると思う。そうすると6%は過去最高の率だけど、生活感との関係から考えるともっと上げてもいいかなという感じはする。ただ、過去最高にした理由として、トランプ関税で特に2026年の春闘が怪しくなってきている。なので『好循環を続けるために政府がやることは一応やった、だから来年民間頑張れよ』という強いメッセージも入っているのではないか」

【春闘賃上げ率】※連合7月1日時点・第7回回答集計

▼全体:3.58%(23年)⇒5.10%(24年)⇒5.25%(25年)

▼中小組合:3.23%(23年)⇒4.45%(24年)⇒4.65%(25年)

――賃金の引き上げを冬のボーナス、2026年の春闘と続けていくためにすべきことは?

矢嶋さん:

「企業は稼いで、賃上げを止めないことが非常に大事。今、外圧という形でトランプ関税が15%という状況に対して日本としてどうするかという話はあると思うが、近々はやはり2026年の春闘で、賃上げの勢いを何としても止めないっていうことがすごく大事だと思う」

――2%の物価上昇があって、定期昇給が2%くらいあって、1%ぐらい実質賃金の改善が欲しいので5%と。これを本当にやり切れるかと

矢嶋さん:

「ここ2年ぐらいで急激に賃金の上昇率が上がってきているが、2025年が本当に正念場。外部環境から見ると経営者の『昨年並みには出せない』というのが正当化されやすい状況だが、これを押し返せるかどうかという社会の流れが2025年は本当に試される年だと思う」

生産性を上げるためにも「人への投資」

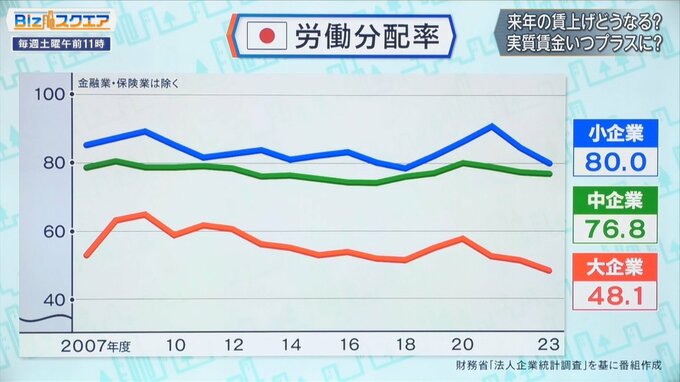

企業が生み出した価値(付加価値)に占める人件費の割合を示す【労働分配率】を見ても、依然として大企業は低い。

【労働分配率】※2023年度/融業・保険業は除く

▼大企業⇒48.1%

▼中企業⇒76.8%

▼小企業⇒80.0%

(財務省「法人企業統計調査」を元に番組調べ)

――内部留保も溜まっている会社も多い。今年だけの経営環境を見て下げるという話ではなく、労働分配率や内部留保などを見て、総合的に賃上げをしていく必要があるのではないか?

『ニッセイ基礎研究所』エグゼクティブ・フェロー 矢嶋康次さん:

「ここ数年は物価に負けない賃金という形で賃上げの議論が進んでいたと思うが、トランプ関税など外圧の話が関わってくると、日本として生産性を上げるためにはやはり人に対する投資など、本当に投資が必要なところに対して議論を深めていく。賃金で生産性を上げるのは人だという議論をもっと強くする必要がある」

(BS-TBS『Bizスクエア』2025年8月9日放送より)