戦後80年を迎える夏、俳優・奈緒にはある後悔があった。亡くなった祖父から戦争の話を聞けなかったことだ。祖父は戦場を体験していたが、戦争の話をしようとせず、また聞けない雰囲気もあったという。「本当は何を思っていたんだろう」。奈緒は今回、札幌に向かい、1人の男性と出会った。神馬文男さん99歳。少年航空兵に憧れて入隊後、わずか1週間で太平洋戦争が始まり、特攻志願、シベリア抑留と、戦争に翻弄され続けてきた。笑顔で奈緒を迎え「あなたみたいな若い人に体験を話したい」と、張りのある大きな声で話し始めた。「正義の戦争、名誉の戦死なんてありはしない」。心からの叫びを聞いた。(TBS/JNN「戦後80年特番 なぜ君は戦争に?」ディレクター・三栗谷皓我)

貧しかった少年が「出世のため」に予科練へ

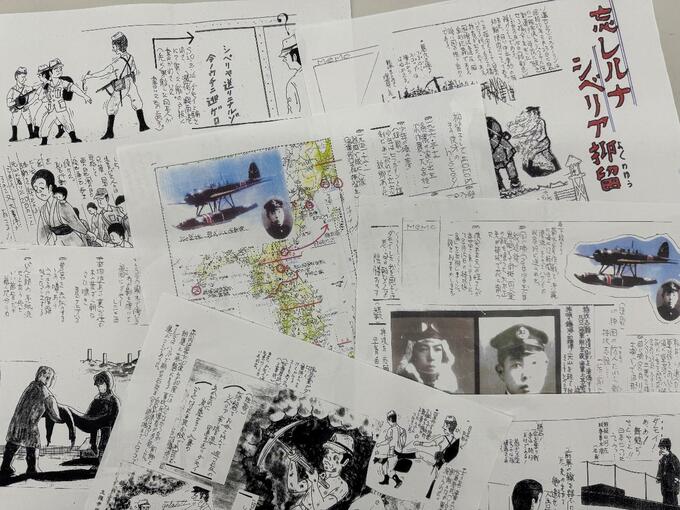

神馬さんは奈緒のために自作の資料を持参していた。少年航空兵に夢を抱いていたという神馬さん。資料に当時の思いを詠んだ短歌が載っていた。

『少年は 七つボタンと短剣に あこがれて立志 故郷後に』

七つボタンとは海軍飛行予科練習生が着る制服のボタンのこと。通称「予科練」と呼ばれるこの制度は、旧日本海軍の航空機の搭乗員を養成するために設けられたものだ。主に14歳から17歳までの少年たちを身体検査や学力試験で選抜して入隊させた。

「出世するためには予科練に行こうと思ったわけですよ。予科練に行くと、勉強もできて資格が取れた。衣食住はタダだし給料はもらえるし、貧乏な私にとってはこういう良いところはないんだよ」

予科練は、全国の少年のあこがれの的だったという。神馬さんは、予科練に合格し、1941年12月1日、山口県の岩国海軍航空隊に入隊した。しかしそのわずか1週間後、思わぬ事態が起きる。日本軍がハワイの真珠湾を攻撃したのだ。

植え付けられた「連帯責任」と「命を懸けること」

太平洋戦争が始まり、予科練での訓練は厳しさを増していった。通信術や航空術、マラソンや水泳…。知力、体力、精神力のすべてを鍛えられた。

「本当に厳しかった。班長に『お前たちは消耗品だ』って言われたんだから」

予科練生同士を競わせ、敗れたものには厳しい罰が加えられた。「海軍精神注入棒」と呼ばれる木の棒で激しく尻を叩かれるのだ。「バッター」と呼ばれ、恐れられていたと言う。

「1人の責任はみんなの責任。そういうことを押し付けられた。訓練で相撲をとると、負けた者が残された。『お前たちの班から最後まで残ったものが出た。共同精神が足りない。団結心が足りない。お前バッターだ』。そういうふうにして団結心を作っていった」

「連帯責任」に加えて徹底されたのは「国のために命を懸ける」ことだったと言う。神馬さんは、当時「叩き込まれた」という軍人勅諭の聖訓五カ条をそらんじてみせた。

「『一つ、軍人は忠節を尽くすを本分とすべし』。軍人の一番大切なことは天皇に忠義を尽くすことである。そのために死んでも、親はどんなに喜ぶでしょう…。そう育てられた」

休暇を与えられて故郷に帰ると、予科練志願者を募るために少年たちの前で講演をしたという。町の様子も変わっていった。

「だんだん世の中が変わってくる。表札の横に『出征軍人の家』という札を貼ったの。そしてあそこの家は出征軍人の家だ、お前の家は兵隊にも出してないじゃないか、そういう世の中にしていったんだ」