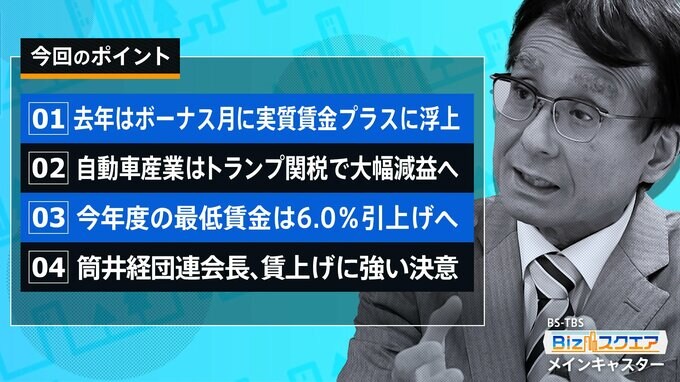

大いに失望させられる内容でした。夏のボーナス月にも関わらず、6月の実質賃金が前年比で1.3%減少し、プラス圏に浮上できなかったのです。ボーナスが期待ほど伸びなかったためで、今後の賃金上昇には不透明感が高まっています。

6月の実質賃金1.3%減

6日発表された毎月勤労統計によりますと、6月の現金給与総額(名目賃金)は、前年同月比で2.5%上昇しました。しかし、持ち家の帰属家賃を除いた消費者物価が3.8%の上昇だったため、実質賃金は1.3%減少しました。実質賃金のマイナスは6か月連続です。

「物価高に賃金が追いつかない」という基本的な構造に変わりはありませんが、6月の調査で衝撃的だったのは、ボーナスなど「特別に支払われた給与」が3.0%上昇に留まり、名目賃金を大きく引き上げるほどの貢献ができなかったことです。

ボーナス月でも実質賃金がプラスにならないのであれば、この先実質賃金がプラスになるのは、しばらく難しいのではないかという見方が広がっています。

去年はボーナス月に実質賃金プラスに浮上

去年、2024年の場合、実質賃金は6、7月と11、12月の4回、プラス圏に浮上しました。いずれも「特別に支給された給与」が大きく伸びたためでした。去年6月の「特別に支給された給与」は7.8%の増加、冬のボーナス月にあたる12月は6.2%の増加で、3.0%だった今年6月の倍以上の伸び率でした。その影響で名目賃金は、去年6月の場合は4.5%、12月は4.4%も増加し、これらの月には物価上昇率を上回って、実質賃金のプラス化が実現したのでした。

今年6月の名目賃金が、わずか2.5%増と普段の月と変わらない増加にとどまったのは、それだけボーナスが「しょぼかった」からです。

今年の春闘は、連合まとめで平均5.25%という高い賃上げが実現しました。中小企業を含めて、人手不足に対応するためにも、多くの企業が、いわば「頑張って」賃上げしたものとみられます。そのため、一部の大企業を除いた多くの企業で、夏のボーナス支給が「渋く」なった可能性が高いと見られています。春闘で基本給を引き上げた分、ボーナスを抑え気味にしたケースがあったのでしょう。また、春以降のトランプ関税騒動が、経営者に現実的な判断を迫った可能性もあるかもしれません。