中之又を離れてからも神楽に参加している家族

木城町の北部に位置する人口およそ30人の中之又集落。毎年12月になると神社で神楽が奉納されます。

「米良の神楽」の一つとして万博で上演されることになった中之又神楽。

本番を前に参加者たちが練習にあたっていました。

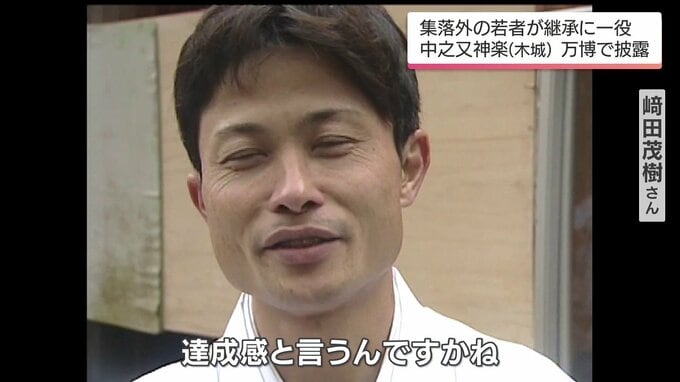

宮崎市に暮らす崎田さん一家。毎年、家族全員で中之又神楽に参加しています。

(父・崎田 茂樹さん)

「ここをこうやってかぶったらおかしいんだよ」

(姉・崎田 栞さん)

「そんなニット帽みたいにかぶるもんじゃないよ」

崎田さん一家が中之又神楽と出会ったのは今から20年以上前。

小学校の教諭だった父、茂樹さんが、中之又小学校に赴任し、神楽に参加したことがきっかけでした。

(当時の茂樹さん)

「達成感と言うんですかね、1回味わったら、この先 何年でもやってみたいと」

中之又を離れてからも毎年、神楽に参加してきた崎田さん一家。

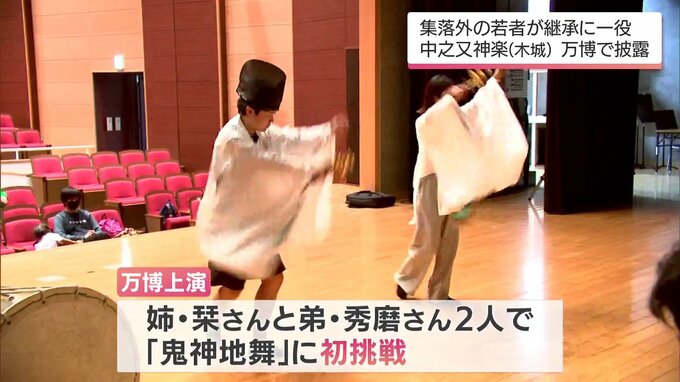

今回、万博の舞台では姉、栞さんと弟、秀磨さんが鬼神地舞という2人の舞に

初めて挑戦することになりました。

地元の人たちも熱心に2人の指導にあたります。

(父・茂樹さん)

「舞立のところだけやって…」

(弟・秀磨さん)

「なかなか細かい部分とか自信ない部分とかあるんですけど、姉が先頭でやってくれているから安心して舞えている」

(姉・栞さん)

「お姉ちゃんだから頑張らないといけないと思っているけど、どうかなぁ…」

神楽の季節になると中之又に帰るのが当たり前

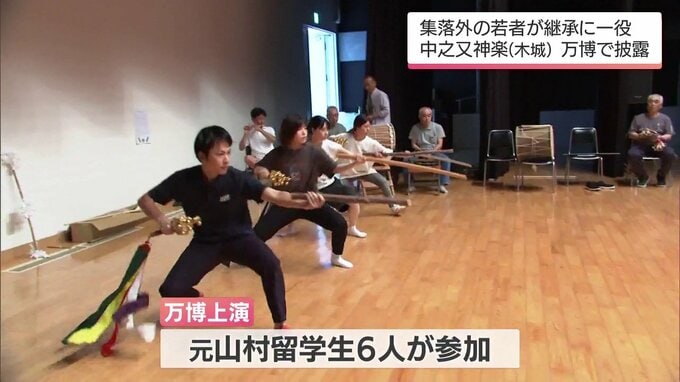

また、子どものころ、山村留学生として中之又小学校に通っていた6人も

万博の舞台に立つことになりました。

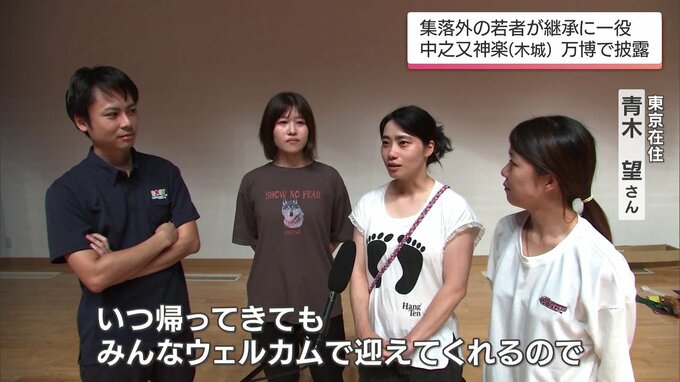

全員、大人になってからも神楽の季節になると中之又に帰るのが当たり前なんだそうです。

(記者)「続ける理由は?」

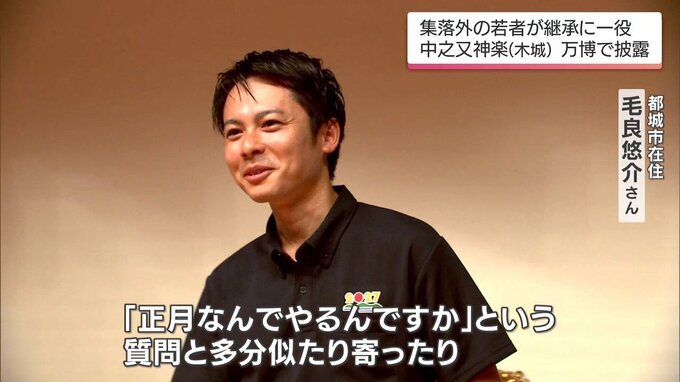

(毛良悠介さん)

「よく聞かれる質問だけど、困る質問。普通に続けているだけ、正月なんでやるんですかという質問と多分似たり寄ったりですね」

本来、神楽は女人禁制ですが、中之又では山村留学生の参加をきっかけに女性の舞手も多くなりました。

(青木望さん)

「いつ戻ってきてもみんなウェルカムで迎えてくれるので、もう一回本気でやってみたいという気持ちになる」

高齢化が進む集落にとって、山村留学生たちは欠かせない存在です。

(中之又神楽保存会・長友敏博会長)

「これは貴重なかけがえのない物と思います。大祭も33番を舞うということが、不可能に近いですもんね、そういう意味では本当にありがたいです」