各自治体が、多様な家族のかたちを尊重し、同性カップルなどを婚姻に相当する関係と認め、証明書を発行する「パートナーシップ制度」。

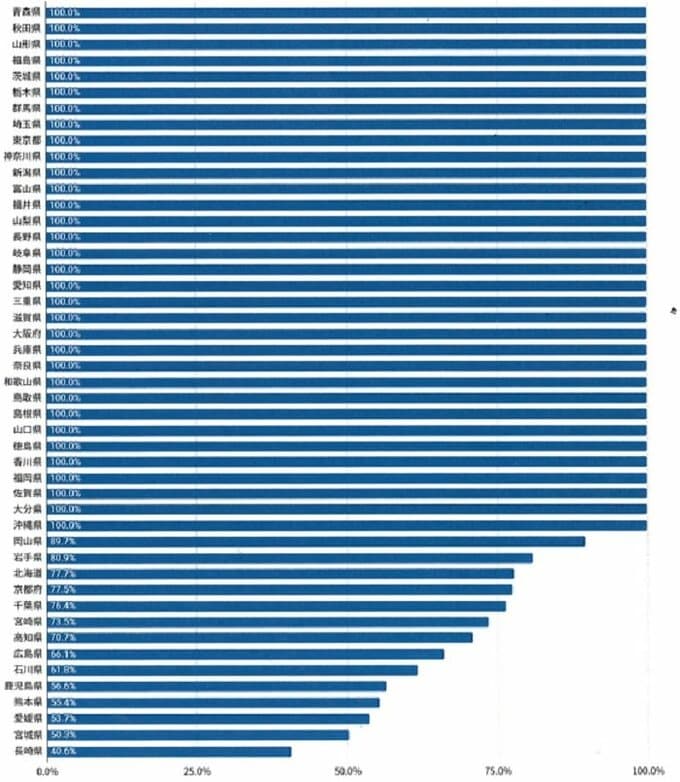

長崎県は、2025年4月1日時点で、人口のうち、どれだけの人がパートナーシップ制度のある自治体で暮らしているかを示す「人口カバー率」が、全国最下位であることがわかりました。

「結婚の自由」の実現をめざし活動している東京の公益財団法人「MarriageForAllJapan」の調べで明らかになりました。

長崎県でパートナーシップ制度を導入している自治体は2市1町(長崎市が2019年9月2日~、大村市が2023年10月11日~、時津町2024年~)で、人口カバー率は40.6%と、全国47都道府県の中で最下位でした。

7割以上にあたる33都府県が100%を達成していて、80%台が2県(岡山県・岩手県)、70%台が5道府県(北海道・京都府・千葉県・宮崎県・高知県)、60%台が2県(広島県・石川県)、50%台が4県(鹿児島県・熊本県・愛媛県・宮城県)、長崎県は唯一の40%台で、制度整備の遅れが著しい実態が浮き彫りとなりました。

長崎県大村市のパートナーシップ宣誓制度の当事者・松浦慶太さんによりますと、人口カバー率100%を達成している都府県の中には、市・町ごとではなく、都府県全体でパートナーシップ制度を導入しているところも多いということです。しかし、自身の経験から、都道府県ごとではなく、市民にとって最も身近な市・町それぞれで制度を整備することで、より理解が拡がることを実感しているということで、長崎県内でまだ制度がない市・町に対し、「県任せにするのではなく、制度導入に向け動いてほしい」としています。