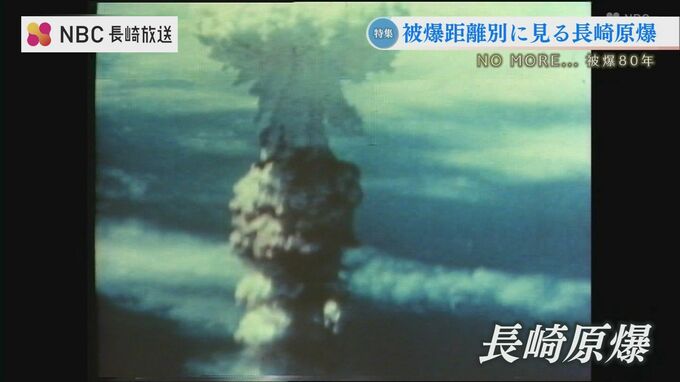

長崎原爆とは、はたして、どのような兵器だったのかー?

原爆後障害の専門家による解説と、NBCに残る貴重な被爆者の証言を照らし合わせることで、改めて、長崎原爆の威力や人体への影響を、爆心地からの距離別に整理して見つめ直してみる。

長崎原爆の「凄まじい威力」 具体的にどれくらい?

松山町の上空およそ500メートルで炸裂した原子爆弾。

長崎大学 原爆後障害医療研究所 資料収集保存センター 横田 賢一 特命助教「長崎原爆の場合はプルトニウムを原料とした核爆弾でした。通常爆弾の一番大きいのが1トン爆弾とされていますが、それに換算すると、21キロトンという換算値になって、つまり2万1,000発の1トン爆弾が同時に投下されたような状況になります」

その凄まじい威力は「爆風」「熱線」「放射線」の3つの要素に分けられる。それらがもたらした被害や人体への影響について被爆距離別にみていく。

爆心地から1キロ未満

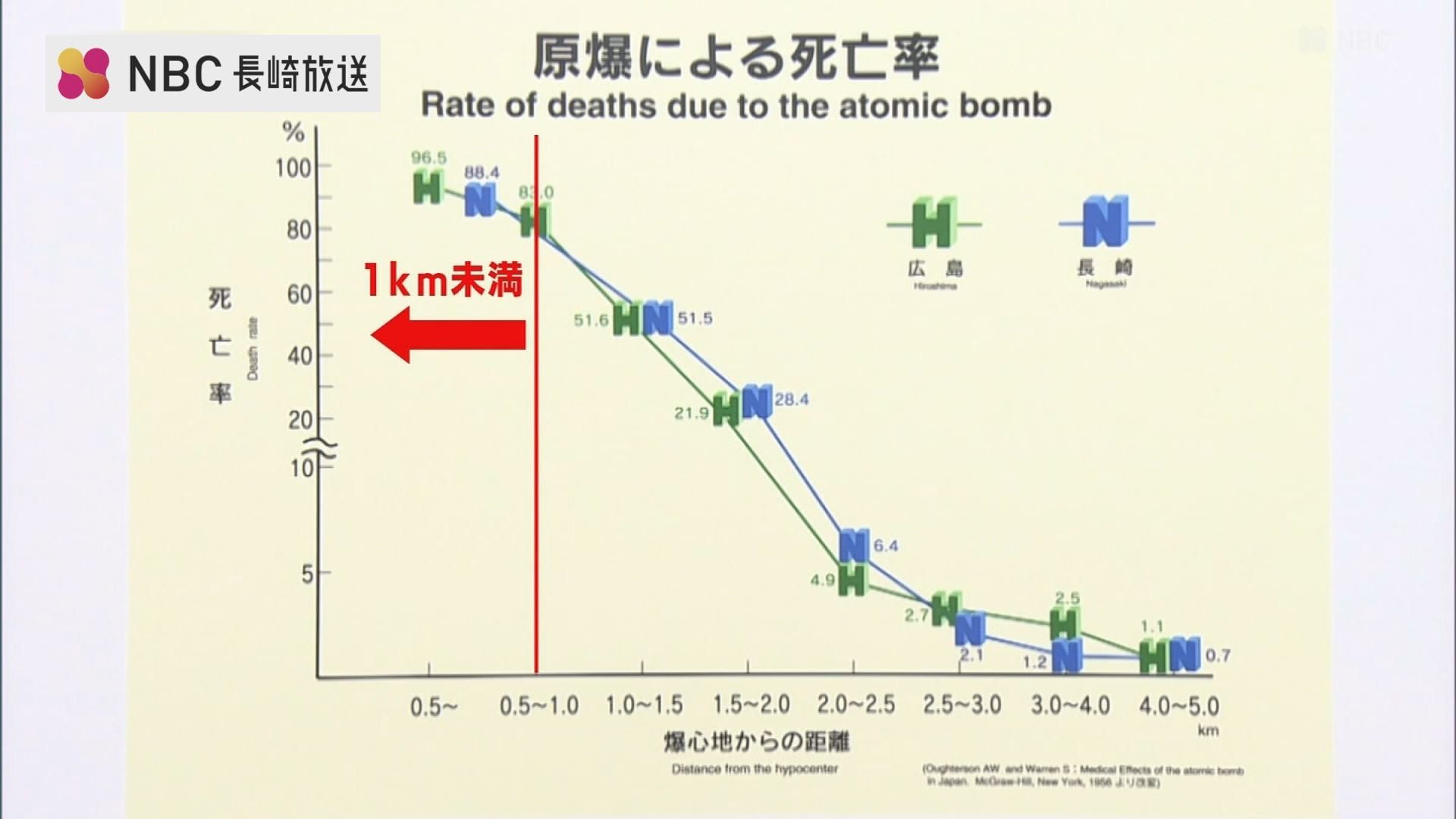

爆心地から1キロの地点では、秒速160メートルの爆風と瓦が溶けるほどの熱線が襲い、何も遮るものがない場合にあびた放射線量は約8Gy。死亡率が上がる4Gyを上回り、爆風・熱線・放射線いずれも人の命を奪うレベルだった。

横田 賢一 特命助教「(爆心地から)1キロ以内のところですと、約9割の方が亡くなっています。残りの1割の方というのは、非常に特殊な遮蔽状況にあったかと思います。爆風・熱線・放射線ともに防ぎきれないと生き残れませんので」

NBCに残る証言の中で、最も近い距離で被爆した人は、爆心地から184メートル。

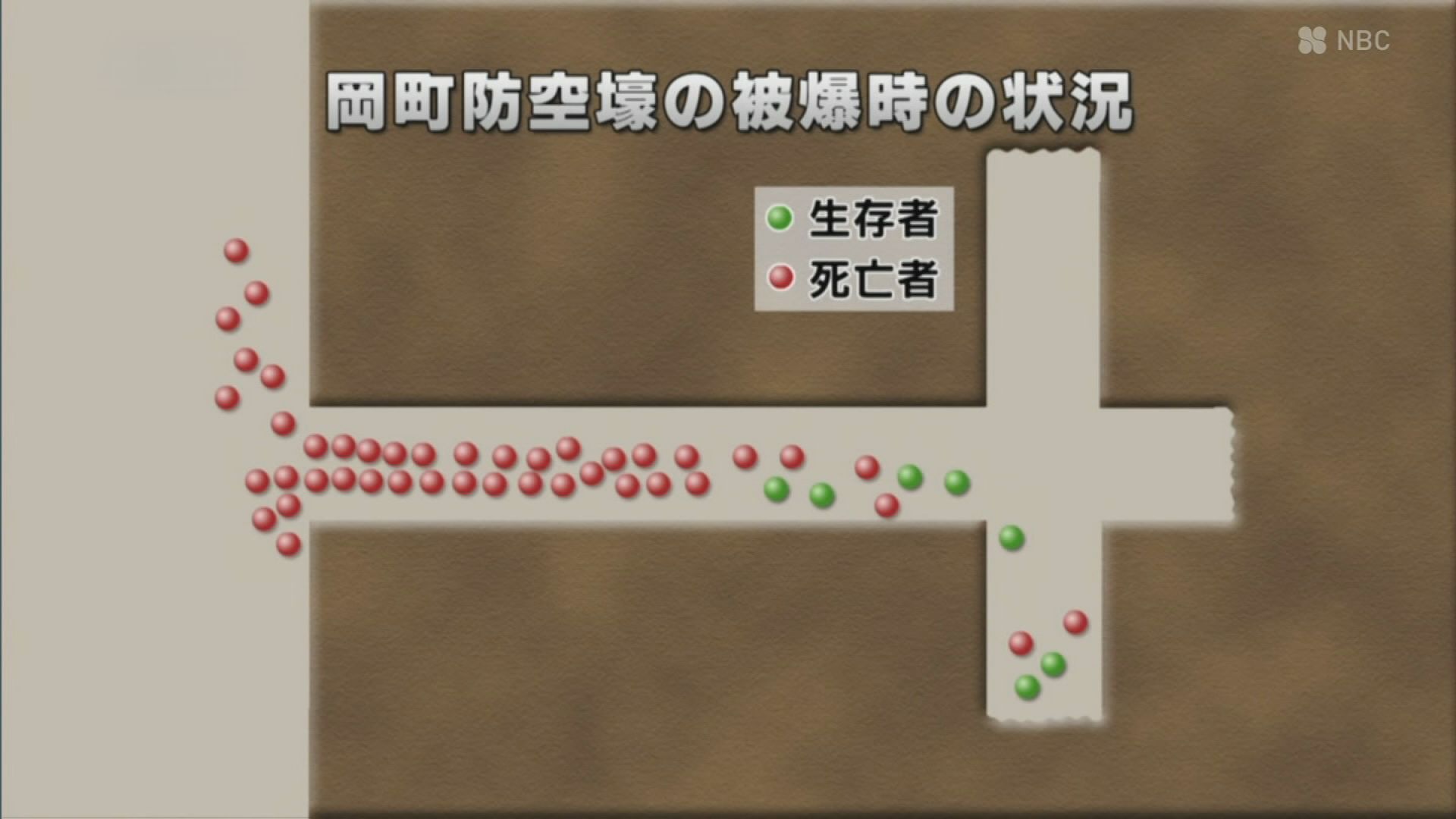

今の平和公園内にあった長崎刑務所浦上刑務支所の崖下につくられていた岡町(※当時)の防空壕内にいた。

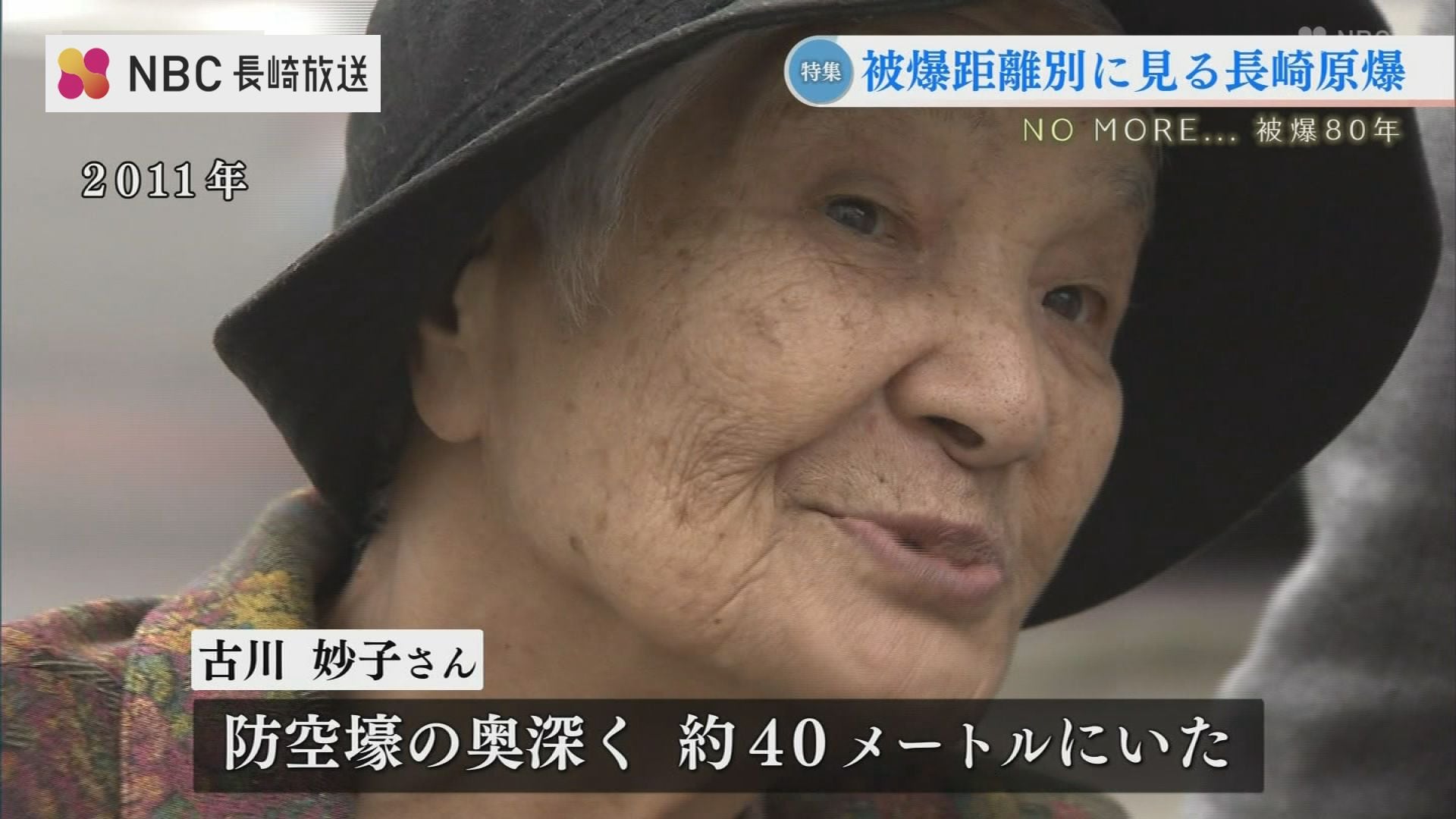

防空壕の出入口は爆心地とは反対向きで、当時16歳だった古川妙子さんは防空壕の奥深く約40メートルにいたが、凄まじい爆風と熱線だったと証言している。

2011年の証言・古川 妙子 さん(当時81歳)「もうわからなかったです。そのまま倒されましたから、爆風で。顔、半分やけどしました。こっち(右半身)はやけどしたんです」

50人あまりの住民が集まり防空壕の奥にたまった水を外に出す作業をしていたが、生き残ったのはわずか7人だった。

古川 妙子 さん(当時81歳)「私は(排水)ポンプを押していたんですけど、今度は交代して男の子が入ったんですよ。その男の子は、頭がザクロのように割れていた。叩きつけられたんでしょうね、爆風で」

また、爆心地から1キロ未満で被爆し生き残った人の多くが、当時は少なかった鉄筋コンクリートの建物内にいた。

爆心地から700メートルの長崎医科大学附属医院で看護師長をしていた久松 シソノさんもその一人だった。

1991年の証言・久松 シソノ さん(当時67歳・元長崎大学医学部附属病院総看護師長)「玄関の隣の1病棟というところの地下になってるんですけれども、(そこで)書類の整理をしてたところに、ピカーッと目を刺すようなひどい閃光ですね、爆風と一緒ですね。そしてもう周囲は真っ暗闇になってしまうわけです」

「スーッと視界がひらけてきました時には、それはもう地獄絵図さながらなんですよ。爆風で電線は切れましてね、周囲は乱雑に倒れて、大きな木もなぎ倒されて。人間と思われんような、顔でも、体中すすのようなものがみんなくっついてですね。そして寒い寒いって震える。あの暑いのに」