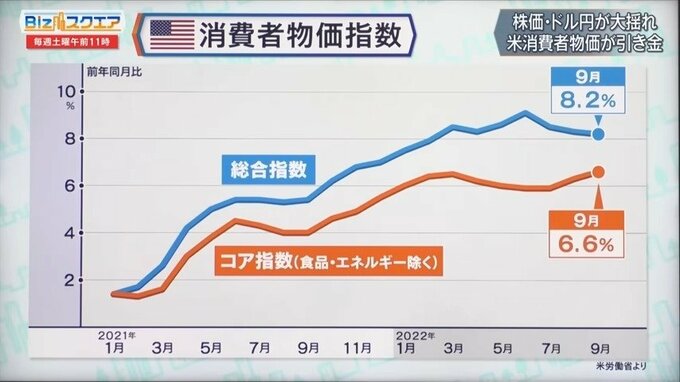

■「これだけ利上げしたのに下がりがゆっくりすぎる」米・消費者物価指数

世界経済の先行きも依然不透明だ。IMF(国際通貨基金)は10月11日、2023年の世界経済の成長見通しを2.7%と引き下げた。りそなアセットマネジメントの黒瀬浩一氏は「世界経済の先行きのカギを握るのはアメリカのインフレだ」と指摘する。

りそなアセットマネジメント 黒瀬浩一氏:

アメリカのインフレが収まらず、金融引き締めをどんどん加速させている。それによってドル高になり、これが他国に対しても利上げを促す。むしろアメリカが世界経済の問題児になっているというのが今なのです。いわゆるソフトランディング=利上げでインフレが抑えられて景気が「大幅な後退」に陥らず「減速程度」で済んだ場合には、もう1回その後に拡大傾向に入っていくことが展望できると思います。それがベストシナリオというのが今の状況だと思います。

9月のアメリカの消費者物価指数の総合指数は8.2%上昇と前月の8.3から下がったが、下がり方が少ない上にFRBが注目している食品・エネルギーを除いたコアは6.6%と再び上がってしまった。インフレは全く収まっていない。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

数字が出た瞬間、「これだけ利上げしているのに、下がりが本当にゆっくりすぎるぞ」というのが第一印象ですよね。

中身を見ると2つの特徴があって、ひとつはサプライチェーンが止まって困った中古車は少しずつ値段が下がっています。その一方で、家賃や航空運賃などのサービスの項目がガンガン上がり始めてきています。ここは粘着性が高いと言われていて、なかなか落とすのが難しくなってきていると思います。

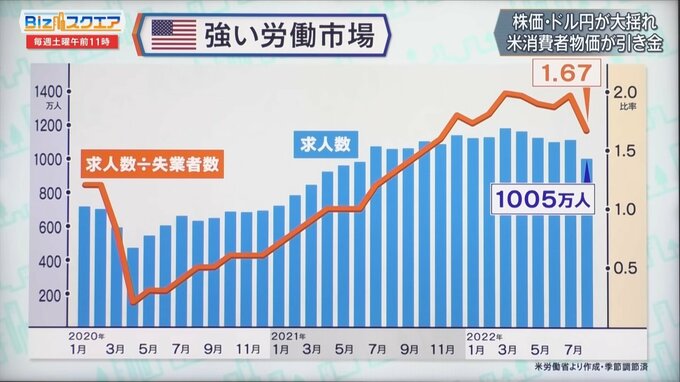

サービス価格は、賃金上昇が直接的に価格に反映される。賃金上昇が止まらないことには価格が戻らない。背景にあるのは、アメリカの雇用環境の強さだ。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

求人数を見ると頭打ちとはいえ、求人数を失業者数で割った数、ひとりが失業した時にどれくらい職があるのかを見ると、1.67という数字です。職探しがかなり簡単にできるので、なかなか賃金が下がる構造にならないということです。

――コロナ前の水準と比べ、倍率も求人数もいずれも高いままで、これでは賃金は下がらない。となると価格も下がらない。インフレは長引くということか。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

FRBからすると、これに何としてもブレーキをかけたい。利上げをしてもなかなか下がらないので、さらに利上げをしなければならないという悪循環に入ってきているというのがアメリカですね。

――0.75%の利上げを3回連続やっている。次回もという話になりつつあるのか。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

11月の0.75はもう市場は完全に織り込んでいて、今は12月も0.75やるのではないかと。