30年以内に80%程度の確率で発生するとされている南海トラフ巨大地震。

政府は13年ぶりにその被害想定などを見直し、31日、公表しました。

宮崎県内の被害想定はどうなっているのでしょうか。

全国の死者数は最大約29万8000人 10年余りの対策もわずか1割減

政府は、専門家らによるワーキンググループで南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しなどを進めて報告書を取りまとめ、31日、公表しました。

被害想定では、最悪の場合、静岡県から宮崎県の一部で震度7となるなど、24府県600市町村で震度6弱以上が観測されるとしています。

また、津波による人的被害が増える目安とされる浸水深30センチ以上となる面積は、計算に使う地盤データの精度が上がったことにより、前回の想定に比べおよそ3割増加したということです。

そして、死者数は最大およそ29万8000人に及ぶとされ、10年余りにわたって対策が進められてきましたが、前回の想定からわずか1割程度の減少にとどまっています。

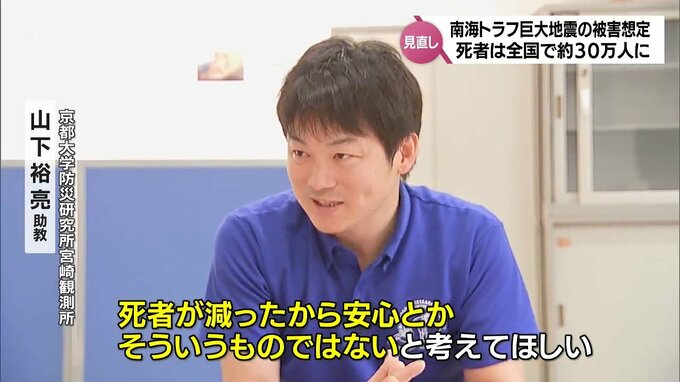

京都大学防災研究所宮崎観測所の山下裕亮助教は・・・

(京都大学防災研究所宮崎観測所 山下裕亮助教)

「これは別に地震の想定が変わったわけではないので、死者が減ったから安心とかそういうものではないと考えてほしい。むしろ、しっかりとやるべきことを、今まで通り進めていくことが大事と思います」

また、ワーキンググループの主査を務めた名古屋大学の福和伸夫名誉教授は、今回の被害想定で見えた課題について・・・

(名古屋大学 福和伸夫名誉教授)

「前回の被害想定、12年前のものと比べると被害があまり減っていません。もともと、被害軽減に必要なのは、一般の住宅の耐震化と、津波に対しての物的被害・人的被害を減らすことになります。それを実施するのは産業界であり、国民の皆様です。残念ながら、津波被災地域からの移転や、建物の耐震化が当初の目的と比べて進んでない。このことが明らかになったのが、今回の被害想定の結果の一番重要なことだと思います」