参考になる選挙報道に接触する困難さ

筆者はこのような選挙時の「ニュースの空白」が、有権者の情報収集に困難を引き起こす要因ではないかと考えている。選挙時に参考になる記事に接触することが難しい状況にあることは、学生からも度々聞いていたからだ。

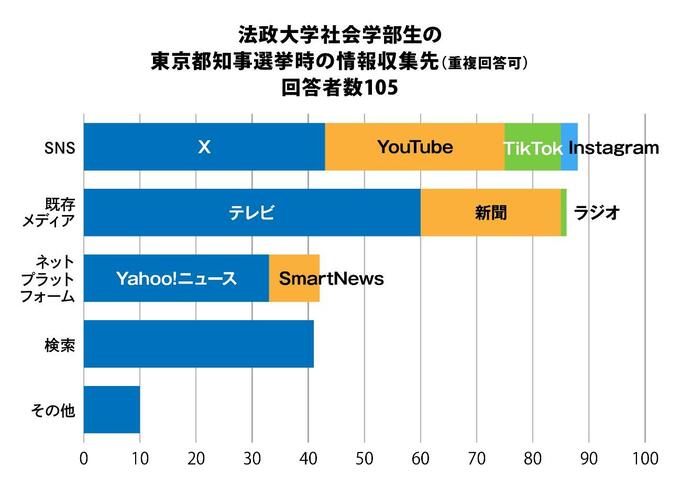

2024年の東京都知事選挙時に、勤務する法政大学社会学部の受講者に対し簡単な調査を行った。

都知事選についてニュースを自分で探したり、収集したりしたかという質問に対し、「した」49.3%、「していない」50.7%だった。どの媒体から情報収集を行ったのか選択肢を示して複数回答可として尋ねたところ、「した」と回答した105人の中で最も多かったのは、テレビ57.1%、次いでX41.0%、検索39.0%、Yahoo!ニュース31.4%、YouTube30.5%、新聞23.8%、TikTok9.5%、SmartNews8.6%、Instagram2.9%、ラジオ1.0%、その他9.5%であった(LINE NEWSがないのは選択肢に入れ忘れたため)。

このときの都知事選も「SNS選挙」や「TikTok選挙」と言われたが、テレビの存在感が大きいことが分かる。また、新聞は平時に接触を尋ねた際には数名しかいなかったことを考えれば、かなりの接触率の向上となっている。Yahoo!ニュースは思ったよりも多くない。

筆者らによる2018年の沖縄県知事選挙における若者のニュース接触調査においても、Yahoo!ニュースは「普段のニュース」に比べ「選挙に関するニュース」では接触が減少する傾向があった。このときも地方紙は接触頻度が増加していた。選挙のような重要な話題では、学生たちは信頼性が高いテレビや新聞に触れようとする傾向がある。

都知事選時に学生が個別に触れたSNSのアカウントは、小池百合子、石丸伸二、蓮舫、田母神俊雄、桜井誠ら各候補者のものが挙げられていた。また、中田敦彦、古舘伊知郎 、堀江貴文、吉田弘幸、KAZUYA、青ヶ島ちゃんねる、西村ひろゆきの切り抜き動画、などのインフルエンサーらのアカウントもあった。学生が記載したアカウントには重複がほとんどなかった。

学生たちは感覚的に媒体への評価を行い、これらSNSで接触する情報については微妙な距離感を持っている。「YouTubeで候補者の政策や性格を知ることが出来た」という声だけでなく、「Xでは、偏った意見が多かったり、一般人が作った本当か嘘かわからない内容が拡散されていたりしたため、あまり多くの人の情報を知ることはできなかった」という意見があった。

ただ、SNSの信頼は不十分だから既存メディアが信頼できるという話でもない。「テレビでは一部の候補だけを流している」「テレビをつけたときに、毎回同じような人について報道されていることが問題だと思う」との意見もあった。特に、小池、蓮舫の一騎打ちなど情勢報道を元にして一部の候補者を泡沫と扱う報道姿勢には不信感が強かった。