『偶然で奇跡は起きない』避難マニュアルは震災直前に改定

藤森祥平キャスター:

いざというときには想定外のことばかりが襲いかかってくるのだと思います。

改めて「偶然で奇跡は起きない」という言葉。大切な命、子どもの命を守るために最後は自分で決めなければならないということですね。

小川彩佳キャスター:

取材してみて「自ら考え抜いて備えることの大切さ」を実感しました。当たり前のことのようで意外とできていないことなのかもしれないと感じます。

「閖上保育所」の元々の避難マニュアルでは、子ども達は徒歩で避難所まで避難するという想定になっていたのですが、元所長の佐竹さんは、よちよち歩きの子どもたちが緊急時に避難所まで歩くことができるのかといった疑問を持ち、車での避難を検討し始めたそうです。

(車での避難には)渋滞に巻き込まれるリスクもあり疑問視する声も多かったということです。そこで、あらゆる経路を職員が一つ一つ検証して、何度も辿ってみて、「ここならいけるかもしれない」という経路を設定するなどの作業を繰り返して、一年ほどかけてマニュアル改定したのが、震災直前の2月だったといいます。

藤森キャスター:

「マニュアルが全てではない」とマニュアルを疑ったり、自分たちで考え抜くことが重要ですね。

小川キャスター:

実際に車で避難して渋滞に巻き込まれ、津波にのまれて亡くなった方も多くいますので、「閖上保育所」のマニュアルが完璧だったから助かったというわけでもないと思います。設定していた経路が安全だったという保証もなく、施設によって事情は異なると思います。

ただ、防災に向き合う作業の中で「子どもたちの命を守るのは自分たち」という強い意識に根付いて、「起こり得ることを全て想定し尽くしていこう」という職員みなさんの姿勢こそが、主体的な、覚悟を持った迅速な対応に繋がったのではないかと感じました。

藤森キャスター:

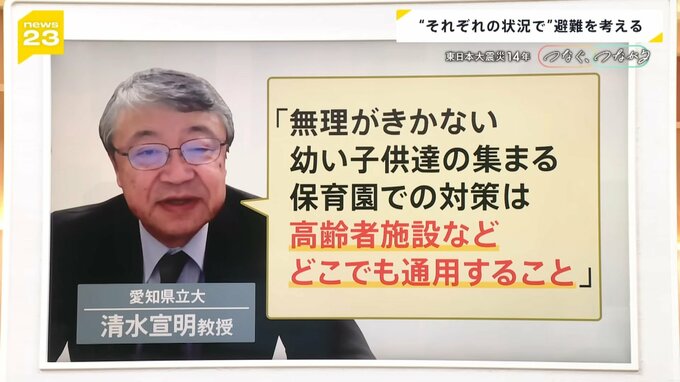

愛知県立大の清水宣明教授は「無理がきかない幼い子ども達の集まる保育園での対策は、高齢者施設などどこでも通用すること」としています。

日本総研主席研究員 藻谷浩介さん:

大人が助かっても、子どもが犠牲になってしまうというのは本当に残念なことです。大人は「避けることができた」という義務感を持って対処していかなければならないと思います。

保育所の職員など子どもを大事に思っている人たちはそう考えるでしょうが、一般の人、行政の人まで同じように考えているでしょうか。

「これは大丈夫じゃないか」「そういうことは起きないのではないか」と甘く考えて、対処している行政はないでしょうか。起きるはずのないことが、起きるということまで考えた上で、対策を打たなければいけません。

宮城県は全国に先駆けて、学校の耐震化に取り組んでいたので、学校まで避難すれば、校舎は倒壊せず、津波にのまれても屋上に避難すれば大丈夫でした。

未だに耐震化されていない学校も残っているといわれてます。起きるかもしれないことを、起きると思って大至急に対策をとるべきです。

小川キャスター:

子どもを守るためにあらゆる想定を重ねることに尽くした、閖上保育所の教訓を、それぞれ職場や家庭に置き換えて教訓にしていただければと感じます。

========

<プロフィール>

藻谷浩介さん

日本総研主席研究員 著書「デフレの正体」

「農業経営」についても多数講演