そのために、日本の検察と裁判所は、前例のない異例の司法取引を決断せざるを得なかった。

コーチャンらに対し「証言した内容が違法だったとしても起訴しない」という刑事免責を保証したのである。

「嘱託尋問」は、こうした異常とも言える条件のもとでようやく実現し、堀田はコーチャン元副会長、クラッター元日本支社長の尋問に立ち会った。

そして、この「嘱託尋問」の依頼に際し、日本の検察が米側に提出した公文書――「証人尋問請求書」の文面が、事件の本質を決定的に示していたのである。

1976年5月22日付ーー検察が作成した「証人尋問請求書」には、ロッキード社が売り込みを狙ったのが「トライスター」だけでなく、軍用機の対潜哨戒機「P3C」も含まれていたことが淡々と記されていた。

そこには、この事件の核心が刻まれていた。

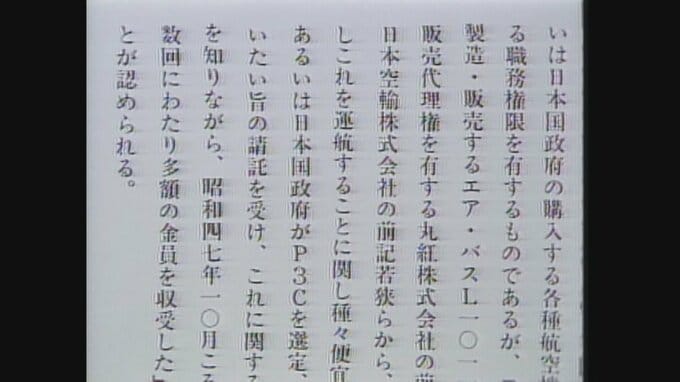

TBSが入手した「証人尋問請求書」には、次のような被疑事実が記されていた。

当然ながら、この段階では被疑者の具体名は伏せられ、「氏名不詳の政府関係者、高官、国会議員」 として記載されていた。

《被疑者らは、航空機の選定・購入の決定に関する「職務権限」を有する立場でありながら、ロッキード社製の「トライスター」および「対潜哨戒機・P3C」の販売代理店である「丸紅」の檜山、大久保、伊藤らから、両機の選定・購入を取り計らうよう請託を受けた。

これに関する謝礼の趣旨で供与されることを認識しながら、1972年10月頃から1974年中頃までの間、数回にわたり、多額の金員を収受した》

(証人尋問請求書)

つまり、特捜部は田中角栄逮捕わずか2カ月前の時点まで、民間旅客機「トライスター」の売り込みと同様に、軍用機の対潜哨戒機「P3C」の売り込み工作についても、重大な容疑として捉えていたのだ。

そして、その被疑事実を米国に示し、「嘱託尋問」を正式に請求していたのである。実際に特捜部は「P3C」の疑惑について、防衛庁関係者らから「参考人聴取」を行うなど、捜査を進めていたという。

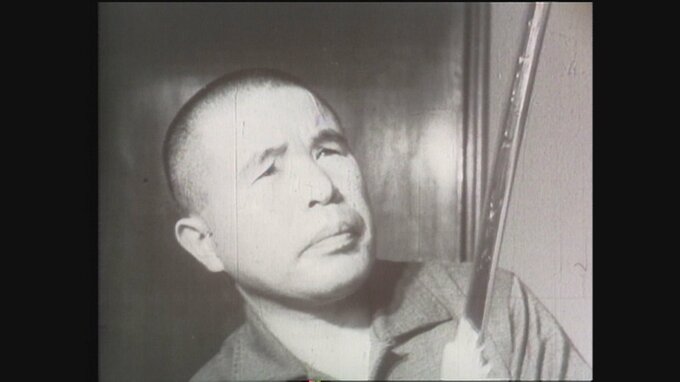

児玉誉士夫と政界

米公聴会でロッキード社の「秘密代理人」と名指しされた男、児玉誉士夫。

児玉とは一体、何者だったのか――。

前述の通り、戦後日本の「政財界」や「裏社会」のあらゆる情報に通じた「昭和の怪物」「フィクサー」と呼ばれた大物右翼の児玉誉士夫。その影響力は、政治の中枢にまで及んでいた。

当時のTBS報道番組(「1977参院選」)は、児玉と政治家の密接な関係について、次のように伝えている。

「児玉は1941年、あの大衆右翼の首領と言われる笹川良一の紹介で海軍の戦略物資調達にあたる『児玉機関』を設立。

1945年の終戦時に『32億円』とも言われた巨額の資産をもとに、『鳩山一郎』の新党結成(後の自民党)のために政治献金をしたことが政界と繋がるきっかけになった。

『A級戦犯』として『巣鴨プリズン』を経て、1953年、吉田内閣の広川弘禅を抱き込んで、吉田茂を退陣させ、『鳩山内閣誕生』に貢献する」

「安保闘争に揺れた『岸信介』を延命させるため、大野伴睦総裁指名にも関わった。児玉と岸は巣鴨プリズンで旧知の仲だった。1961年には右翼団体『青年思想研究会』を結成し、1970年安保に備えて武闘訓練に励む。1970年の自民党総裁選では、それまで『反佐藤』だった中曽根康弘を、『佐藤栄作3選支持』に向かわせ、影響力を示した」

こうして児玉は、岸信介、中曽根康弘といった政界の大物に加え、読売新聞社主の正力松太郎や、大野伴睦の番記者だった渡辺恒雄とも密接な関係を築く。

さらに裏社会では、「稲川会」初代会長の稲川聖城、また「山口組」を日本最大組織に押し上げた3代目組長の田岡一雄らとも通じていた。

ある事情通の自民党秘書はこう語る。

「とくに、『児玉側近』と言われていたのが、『東声会』初代会長の町井久之です。町井は韓国政財界に太いパイプを持つ在日韓国人で、1965年の日韓国交正常化にも一役買った。もともと町井は“兄弟分だった力道山”の紹介で児玉を紹介され、心服したようだ」

コーチャンが米公聴会で証言したロッキード社の対日工作資金は「約30億円」。

そのうち「21億円」が児玉に流れたとされる「児玉ルート」こそが本命で、資金は対潜哨戒機「P3C」導入の工作のため、複数の政治家に渡ったのではないかと見られていた。のちに児玉は、「CIA」の協力者であったことが米の公文書により判明する。

さらに、東京地検特捜部は児玉がロ社と結んだ「秘密契約」の存在も突き止めていた。その契約とは――「対潜哨戒機『P3C』の導入に成功すれば、児玉に『25億円』の報酬が支払われる」まさに、途方もない密約だった。

「P3C」導入の背景に何があったのか

対潜哨戒機「P3C」――それは海底に潜む敵の潜水艦を上空から探知・追尾する「軍用機」である。

当時、ソ連の潜水艦は深海に潜って、約2カ月間も探知不能の状態で、敵基地へ接近することもできたが、「P3C」ならそれを監視することが可能と言われていた。

しかも、日本への輸出が実現すれば、アメリカはソ連の潜水艦を自国の負担なく監視することができる。

ロッキード社の本社ビル外壁には、同社のフラッグシップ商品として、民間旅客機「トライスター」とともに、軍用機「P3C」の機体イラストが描かれていた。

ベトナム戦争終結で経営が悪化した同社にとって、この2つの航空機は、起死回生の切り札だったのだ。同社は、2つの航空機を“車の両輪”として日本への導入を強く迫っていた。

冷静に考えれば、ロッキード社がとりわけ重視していたのは、民間ジェット旅客機「トライスター」ではなく、はるかに高額な軍用機「P3C」であったことは明白だ。なぜなら、その価格差は歴然としているからだ。

トライスターは1機、「約50億円」で全日空が購入した「21機」だと「約1000億円」だが、対潜哨戒機「P3C」は1機「約100億円」にも上る。

のちに日本の防衛庁は「100機」購入することになるが、金額は「総額1兆円」を超えた。

ロッキード社にとっても、丸紅にとっても、「P3C」は桁違いの利益を生み出す巨大ビジネスだったのだ。

「事件の核心はP3C」だったのか。