◆人生の目的は「愛の実践」

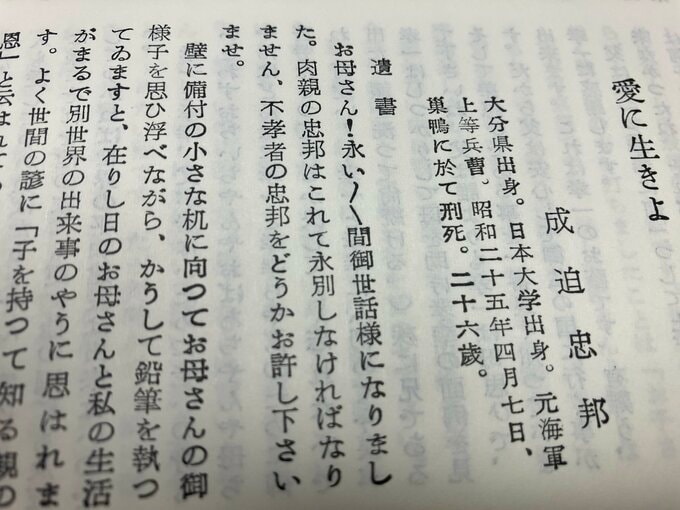

<成迫忠邦の遺書>

姉さんからの最後の手紙はたしか先月の三十日だったと思いますがその中に、この春から中学の教員になれる旨が書かれてあり、この不束者の弟にさえその諒解を求められていましたが、私は姉さんのその心に深く感銘させられました。これについては今週の火曜(四月四日)に発信したものの中にも断片的に触れておきましたが、重ねてここで愚見を述べることにします。

人生の目的と言えば究極に於いては、人間では判らないのが本当だと思います。何故ならばこれに就いて簡単に私の愚見を試みますと、人間は何の目的を以て生まれたか、これは宇宙的に見れば人間一個の存在は極めて微細なるものでありますが、その目的すら哲学上でも疑問とされているのです。(哲学書は二三冊しか読んでないのではっきりしたことは云えません)まして草や木や一個の石塊の存在目的も判らない。しかもこれを尚押し広めて地球の存在目的、更に宇宙へとその目的が進展するとき、遂には目的そのものが宇宙より外に出ることになり、結果は判らなくなるのです。然し判らないでは仕方がないので、これを理論づけで、人生の目的とは「愛の実践」とか或は「社会の奉仕乃至貢献」と一応云われているのです。

ところがこれは何の根拠もなく、人間が勝手にこしらえ上げたものかと云えば、決してそうではないのです。例えば「愛の実践」と云う場合の愛に就いても判るように、これは一般に使われている意味の愛と違って、徹底的な愛を意味するものであり、一般の人には口の酸っぱくなる程説いても、真に理解出来るものではない位、深遠なものであります。けれどもそれかと云って決して難しいものでもないのです。

◆愛の実践と社会貢献

<成迫忠邦の遺書>

これを判りよく説明する為に、姉さんに例をとりますと、「山で仕事をして居る時も常に仏様と一緒だ」と云う其の心を愛と云うのです。仏教では慈悲を説かれています。要するに仏様と一体になった心、そこには勿論、姉さんの心と仏の心と云う区別はありません。これを実践に移すこと、これが人生の目的であるのです。「社会への貢献」と云うこともこの意味に於いて初めて納得されるのです。

更に姉さんが教職に就かれることに対して私が大いに賛成する理由を簡単に述べます。第一に問題になるのはその人、その人の個性を生かすと云うことであります。これはどう云う事かと云えばより高次への価値を発揮する為にはその人に応じた個性を生かすことになるのです。だから姉さんの場合、私が見ても誰が批判しても農業よりも従来の教員が最も相応しいと思われるのです。それはとりもなおさず姉さんの個性を批判してのことであり、姉さん自身もそのように自覚されているからこそ、大きな百姓を兄さんに任せて教職に就く決心をされたことなのです。