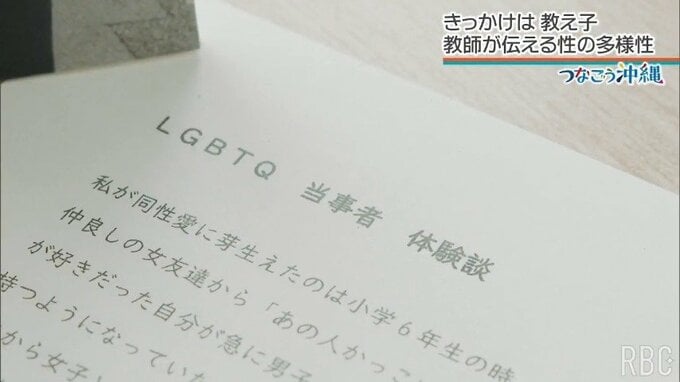

(リョウちゃんの体験談)

「私が同性愛に芽生えたのは、小学6年生のとき、仲良しの女友だちから “あの人かっこいいんじゃん” とか男子の話をよく聞くうちに、女子が好きだった自分が男子をかっこいいとか可愛いとか思うようになって、恋愛感情を持つようになっていた。私はゲイなのか、同性愛なんてキモイ、もう恋愛できない、これは病気なのか、とかいろいろ考えた」

▼リョウちゃん

「きつかったですね、その時は(悩みも)結構ありましたね。もちろん話してよかったと思ったし。それで先生がこうやって授業をしてくれたことも本当にみんなに分かってもらいたいなぁっていうのがあったので、良かったって思いましたね、本当に」

授業によって周囲の理解がさらに広がり、リョウちゃんは、より自分らしくいられるようになったということです。

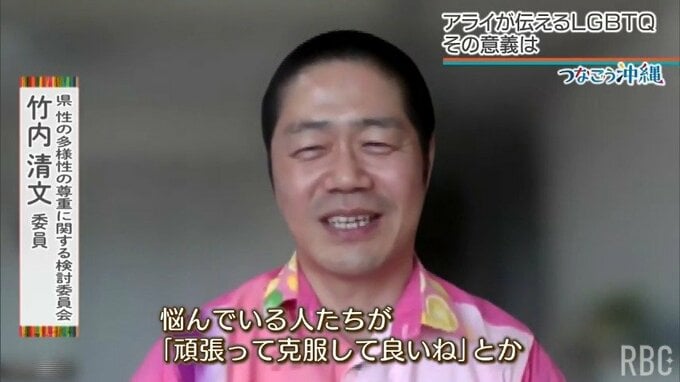

当事者だけでなく、本村さんのようなLGBTQの支援者「アライ」が情報を発信する意義について、県の「性の多様性の尊重に関する検討委員会」のメンバーで、LGBTQの啓発活動を行う竹内清文さんは。

▼『県 性の多様性の尊重に関する委員会』竹内清文委員

「(当事者を)悩ませる原因をそのままにして悩んでいる人たちが “頑張って克服して良いね” とか。それだけでは足りないことだと思っています。いわゆる “非当事者” が性の多様性について正しい知識を増やしていき、それによって差別や偏見を減らしていく。とっても大事だと考えます」

本村さんらの取り組みは、ジェンダーの平等を達成するというSDGsの目標につながっています。

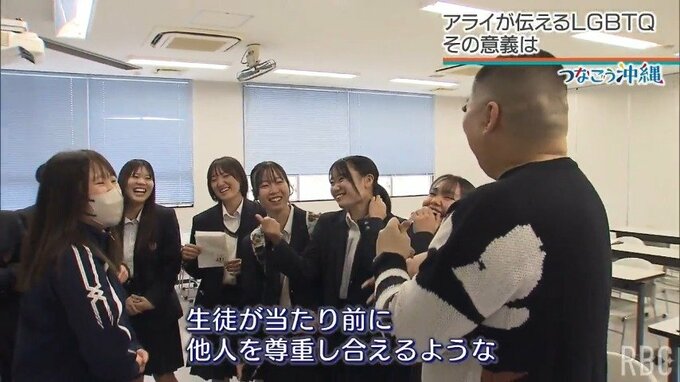

▼男子生徒

「今後はもっとLGBTのことについて自分が知ることも大切だし、本村先生のような、みんなに伝えていけるような人が増えていけたら良いなと思います」

▼女子生徒

「今後、自分もアライの一員としてできることがあるんじゃないかなっていうのがものすごく感じて。その苦しい人に寄り添えられる人でありたい」

▼本村優教諭

「正直な気持ちは、もうこういう授業をしなくても生徒たちが当たり前に他人を尊重し合えるような、そういった社会になってほしいなとは思っている。そういう授業をすることで居場所がここにはあるんだっていう風に気づいてくれることにつながるんじゃないかなと思っている」

当事者に寄り添う「アライ」の存在は、差別や偏見のない社会を実現するひとつのカギとなります。(RBC NEWS Link「つなごう沖縄」2025年2月13日放送回)

【記者MEMO】

本村さんは授業中の言葉づかいも配慮するようになったそうで、リョウちゃんとの出会いは「自身の価値観を変えた経験だ」と語っていた。

一方、教え子のリョウちゃんは「ひどい言葉をかけてきた生徒がその後、謝ってくることもあり、本村さんの授業の影響の大きさを感じた」と話していた。

多様性を認め合う社会づくりにおいて教育現場は大きな役割を担っているといえます。