戦時中の83年前、瀬戸内海にある海底炭鉱が水没し、多くの朝鮮半島出身者を含む183人が犠牲となりました。海底に残された遺骨を家族に返そうという市民の活動を取材しました。

海底炭鉱に今も眠る183人

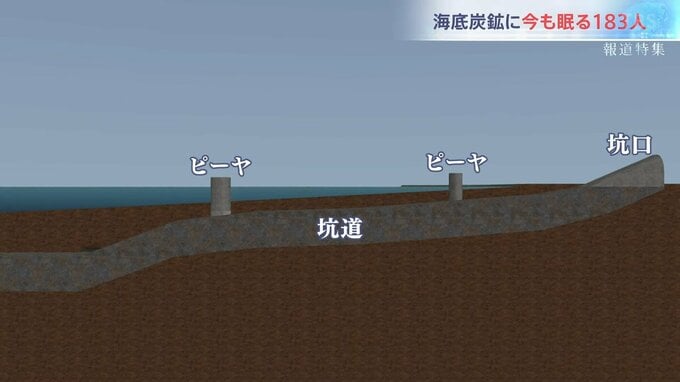

山口県・宇部市沖。海面から直立する筒状の構造物は、「ピーヤ」と呼ばれる海底炭鉱の排気筒跡だ。

最盛期の1940年代、宇部市で採掘された石炭の7割が海底炭鉱から掘り出された。

その1つ、長生炭鉱。いくつもの坑道が縦横に掘られ、一番大きい坑道は2キロ以上にわたった。落盤の危険があり、海底から浅い層を掘るのは禁じられていたが、総動員体制のもと、違法な操業が続けられた。

『証言・資料集 アボジは海の底』より(抜粋)

「しょっちゅう、水漏れがしていました」

「頭の上で船のスクリューの音が聞こえて恐ろしく、逃げることばかり考えていました」

1942年2月3日、悲劇は起きた。坑道の天井が落ち、水没する事故「水非常」が発生。坑内に183人が取り残され、うち136人が朝鮮半島出身者だった。無理やり連れてこられた人や、騙されてきた人もいたという。

戦争の真っ只中、彼らの救出は行われず、坑口は事故直後に塞がれ、その場所さえ忘れられた。