▼防災勉強会の参加者「自分は何とかなっても子どもはどうしようというのが大きかった」「きっかけは去年4月3日の津波警報で、その時に何をしていいかわからないことがわかって」

去年4月3日、台湾東部で発生した大地震による津波警報。県内に大きな混乱を引き起こしました。各地で避難行動が取られた当時、避難者を受け入れる「指定避難所」側となった小学校で、災害に強い地域の核となろうと、取り組みが進められています。

災害時の指定避難所のひとつである、那覇市立天久小学校。津波警報が発令された日、近隣の学童やこども園、近所の住民など300人余りがここに避難しました。そこで、さまざまな問題が浮かんだといいます。

▼天久小学校PTCA 秋山淳一 会長「自分たちが何をしていいか、学校の受け入れ態勢が整ってないことが分かったという話とかが結構出てきてですね。まずは学校でこういうことが起こったときにスムーズにできるように準備したいなというのが…」

そこで行われたのは、天久小学校の保護者、教諭、地域の代表ら「PTCA」を集めた防災勉強会。学校と地域が連携して、まちの防災力を強化する狙いです。自分たちのまちの防災に足りないことはなにか。どんな課題があるのかを考えることから話し合いは始まりました。

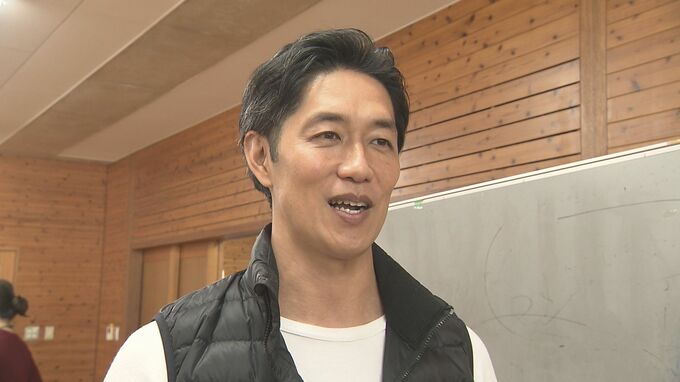

消防士として被災地で活動した経験がある市の職員、源河北斗さんがサポート役で加わります。

▼那覇市防災危機管理課 源河北斗 主幹「実はあの時、那覇も危なかった。那覇市でも警戒本部を立てていました。たまたま雨雲が引いて 那覇市では大雨が降らず。ただ数十キロ離れた北部では酷い状況になっていて。あれが少しでもズレていたら那覇でも起こっています」

防災に関して今、何を課題に感じているのか。参加者みんなで話し合い、共有します。

▼防災勉強会の参加者「登下校の途中、例えば学校と家(の途中)で地震が起きた時にどっちに帰ったらいいのか、私も子どもに答えられなくてどうしようとか、地域や親同士のつながりもあったほうがいいよねという話になった」「土日の部活中に災害が起こったときに、実際指導者の方たちがちゃんと誘導してくれるのかっていうのが課題として上がりました」