日本古来からの建築資材スギ・ヒノキ 戦後に人工林として植林

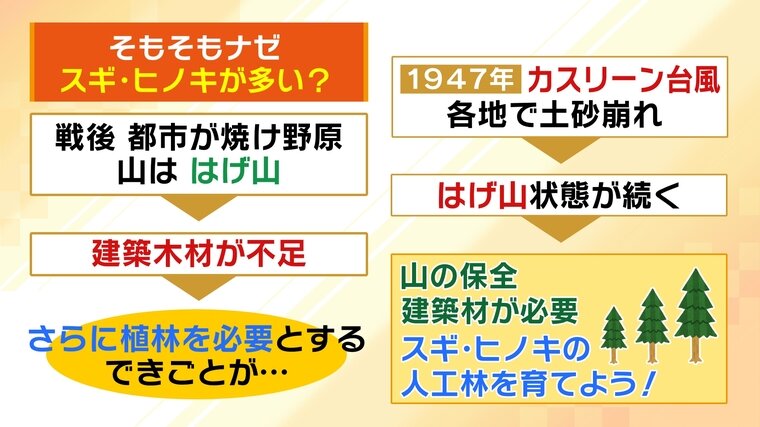

そもそもなぜ、日本ではスギやヒノキが多いのか?話は戦後にさかのぼります。

戦後、都市部が焼け野原になり、山が“はげ山”に。そうすると建築資材が不足します。さらに、1947年にカスリーン台風が到来した際、各地で土砂崩れが起き、はげ山状態が続いたことで、「山の保全」と「建築資材」のために全国でスギ・ヒノキの人工林の植林が始まったのです。

日本の総面積3780万haのうち、人工林が占める面積は約1009万ha。そのうち、スギが440万ha、ヒノキが260万haと半分以上を占めています(2022年・林野庁より)。

スギ・ヒノキは日本古来から使われてきた建築資材で、以下のような特徴を持っています。

■スギ

「柱」をとれるまで…40年

柔らかく加工しやすい

桶・屋根・電柱などに利用

■ヒノキ

「柱」をとれるまで…50~60年

硬くシロアリにも強い

寺社などに利用